トップアーティスト、キュレーターを

生むことだけを考え抜いたゼミ

グローバル・ゼミ

このゼミでは総合力と跳躍力のあるアーティストやキュレーターを育てます。つまり、世界を俯瞰的に捉え、広い視野から世界の動向を把握できるような総合的な視点をもち、自分なりのリサーチを蓄積していくことによって、その後の跳躍を助ける知識をもつ人材になるということです。加えて、世界のアートシーンでは英語力が問われるため、授業やゲスト講師とのコミュニケーションはすべて英語で行います。在学中に可能な限り多くの学びと気づきを得て、卒業後にアーティストやキュレーターとして世界のアートシーンで高くジャンプできる人材を育てたいと思っています。

Kyoto University of the Arts, Global Seminar

Kyoto University of the Arts, Global Seminar

特長

-

対面学習

世界のアートシーンを肌身で学ぶ

世界のアートシーンで活躍するためには、その現実を実体験から学ぶ必要があります。そこで本ゼミでは、京都、東京、海外といったさまざまな学外研修プログラムを用意。美術館、ギャラリー、スタジオビジットを通して「世界の空気」を学びます。

-

時代を生き抜くための能力を培う

ポスト・インターネット時代を生き抜くために必要な素養は、創作技術だけにとどまりません。情報収集、調査研究、知識の編集、プレゼンテーション能力といったクリエイターに求められるさまざまな「サバイバル術」を、共同リサーチ・プロジェクトを通して培います。

\ 動画もチェック/

メッセージ

2023年度ゲスト講師

2018年5月よりニューヨーク州ロングアイランドシティにあるイサム・ノグチ財団と庭園美術館の館長を務める。2007年から2018年までドローイング・センターのエグゼクティブ ディレクター、2003年から2007年までMoMA PS1 の副館長、2001年から2003年までデュドネ製紙場(Dieu Donné Papermill)の共同ディレクター、1996年から2001 年までアーバン・グラス(Urban Glass)のアソシエート ディレクターを務めた。

学際的な関心を持ち、過去16年間で150以上の展覧会を監督、30以上の展覧会を個人的にキュレーションするなかで、視覚芸術、アウトサイダー・アート、工芸、デザイン、建築、詩、音楽、科学、文学を扱ってきた。

2019年と2020年には、ロックフェラー・センターの フリーズ彫刻展(Frieze Sculpture)のキュレーターに任命される。美術評論家、講師、美術館やギャラリーのカタログの活発なエッセイストにとどまらない、米国および国際的なアート、ファッション、デザイン雑誌での執筆など幅広く活躍。

生粋のニューヨーカー。2017年にフランスから芸術文化勲章シュヴァリエを授与される。同年、カリフォルニア大学サンディエゴ校で哲学の学士号を取得。

東京藝術大学大学院、英国 Royal College of Art(RCA)修了。熊本市現代美術館など公立館での12年にわたる 勤務ののち、2013年よりインディペンデント・キュレーターとして活動。国内外で展覧会企画多数。近年企画・参画した主な展覧会に、ヨコハマ・ パラトリエンナーレ2020、杭州繊維芸術三年展(浙江美術館ほか、杭州、2019)、AKI INOMATA、毛利悠子、 ラファエル・ローゼンダール個展(いずれも十和田市現代美術館、青森、2018 ~ 2019)、Enfance(パレ・ド・ トーキョー、パリ、2018)、茨城県北芸術祭(茨城県6市町、2016)など。株式会社コダマシーン共同代表。 現代美術オンラインイベントJP共同主宰。京都芸術大学客員教授。

1978年香港生まれ。台湾を拠点に活動。香港中文大学美術学部卒業。

主な展覧会に「Lovers on the beach」West Den Haag(デン・ハーグ、2021)、「Resonance of a sad smile」Art Sonje Center(ソウル、2019)、「僕らはもっと繊細だった。」原美術館(東京、2018)、「I didn’ t knowthat I was dead」OCAT(深圳、2018)、「A small sound in your head」S.M.A.K(ゲント、2016)、「Hold your breath, dance slowly」ウォーカーアートセンター(ミネアポリス、2016)、「The voice behind me」資生堂ギャラリー(東京、2015)、「’You (you).’」第55回ヴェネチア・ビエンナーレ(香港代表として、2013)など。

2015年、シャンタル・ウォンと協働し、香港の深水埗に非営利アートスペース「Things That Can Happen」を設立した。

1972年リスボン(ポルトガル)生まれ。ベルリン(ドイツ)拠点。

レオノール・アントゥネスの作品は、20世紀の建築、デザイン、アートの歴史と日用品が持つ機能を関連つけながら、モダニズムのフォルムが彫刻として表現する可能性を考察しています。彼女は、物質の中に埋め込まれてコード化された価値や目には見えないアイデアの流れを再解釈し、ロープ、木材、革、真鍮、絹、綿といった素材を統合しながら、抽象的な構造へと変化させています。モダニズムの様式の復興を予見するようなそれらの美学的痕跡をひっそりと手繰り寄せ、振り返りによって前進する方法を再発見した彼女は、南米、メキシコ、ポルトガルなどの伝統的な職人技を取り入れながら、合理的なデザインの背後にある構成原理や、幾何学に還元することで現実を抽象化するプロセスを研究しています。彼女が影響を受けたアート作品、オブジェ、建築物のほとんどに存在する格子模様は、真鍮の網、交錯して結び合わされた紐、革紐、織機で手織りされた綿糸の帯など、素材を変えて彼女の作品に見て取ることができます。また、彼女は社会的・政治的にラディカルでありながらも、アートやデザインを通じて日常生活の向上を願う女性アーティストやデザイナーたちの実践にインスピレーションを受けてきました。

レオノール・アントゥネスはリスボン美術大学とカールスルーエの国立美術アカデミーで彫刻を学びました。これまでに参加した主な展覧会は以下のとおりです。

フルーツマーケット ギャラリー(エディンバラ 2023年)、MUDAM(ルクセンブルク 2022年)、MASP,Museu de Arte de Sao Paulo(ブラジル 2021年)、フェスティバル・ドートンヌ、chapelle des beaux arts(パリ 2021年)、Casa de Vidro(ブラジル 2019年)、第58回ヴェネチア・ビエンナーレポルトガル代表、palazzo giustinian lolin(イタリア 2019年)、ハンガービコッカ(ミラノ 2018年)、タマヨ現代美術館(メキシコシティ 2018年)、ホワイトチャペルギャラリー(ロンドン 2017年)、サンフランシスコ近代美術館(サンフランシスコ 2016年)、CAPCボルドー現代美術館(ボルドー 2015年)、ニュー・ミュージアム・オブ・コンテンポラリー・アート(USA 2015) クンスターレ・バーゼル(バーゼル、2013年)、Museu de Serralves(ポルト 2011年)。また、彼女の作品は、以下の国際展にも出品されています。

国際芸術祭「あいち2022」(2022年)、光州ビエンナーレ(2018年)、第57回ヴェネチア・ビエンナーレ(イタリア 2017年)、第12回シャルジャ・ビエンナーレ(アラブ首長国連邦 2015年)、第8回ベルリンビエンナーレ(ベルリン 2014年)、第3回シンガポールビエンナーレ(シンガポール 2011年)。

ブリュッセルおよびマーストリヒトを拠点とするアーティスト。彼の仕事は彼自身の翻訳者としての経験を血肉とすることで展開してきたがその基盤にあるのは彼自身を含めて誰もが今ここに存在する特定かつ単一の肉体に幽閉されていることへの本源的な驚きである。彼のプロジェクトはどれも美術の歴史や体制を実験場としながら言語や記憶のポテンシャルを活用しつつ偶然の出来事を組み込み現場の文脈を絡め取る方法論を駆使することでアイデンティティの退屈や個人の輪郭や自我の貧窮を彼方に追いやって突っ切るための方策をあれこれ試行するものだ。近年の展覧会に「あいち2022」(愛知芸術文化センター|2022)や「生きる寄す処としての地すべり ならびに / あるいは 死ぬほど素っ気ない面構えの舌ども」(MISAKO & ROSEN|東京|2021)や「彼方の男、儚い資料体」(慶應義塾大学アートセンター|東京|2019)や「Na(me/am」(Convent|ゲント|2018)や「奥村雄樹による高橋尚愛」(銀座メゾンエルメス フォーラム|2016)や「Un-Scene III」(WIELS|ブリュッセル|2015)などがある。

サンフランシスコ近代美術館のキュレーター兼現代美術部長。展覧会制作に加え、言説的、パフォーマティブな実践、新しいプロジェクトやレジデンシーの委嘱にも取り組んでいる。2007年から2012年までニューミュージアムの教育・公共プログラム担当ディレクター兼キュレーターを務め、「ハブとしての美術館」イニシアチブを主導し、『The Art Spaces Directory』(2012年)と『Rethinking Contemporary Art and Multicultural Education』(2009年)を共同編集した。第5回安陽パブリック・アート・プロジェクト/APAP 5」(2016年)のアーティスティック・ディレクター、「シャルジャ・ビエンナーレ12:過去、現在、可能性」(2015年)のキュレーター、「ニューミュージアム・ジェネレーション・トリエンナーレ」(2012年)のキュレーターを務めた。第53回ヴェネツィア・ビエンナーレ韓国パビリオンのコミッショナーとして、『Condensation: Haegue Yang』(2009年)を発表。あいちトリエンナーレ2022「Still Alive」、プロスペクト5(ニューオーリンズ、2021年)、2008年カーネギー・インターナショナルのキュラトリアル・アドバイザーを務める。シンシア・マルセール、アピチャッポン・ウィーラセタクン、ターニャ・ルキン・リンクレイター、アドリアン・ビジャール・ロハス、マーク・ブラッドフォード、トゥアン・アンドリュー・グエンなどの作品に関するエッセイを発表している。カリフォルニア大学バークレー校で民族学の博士号を取得。

2023年度講義科目講師

- 芸術分野特論

京都大学経済学部卒業。京都大学経済研究所・准教授を経て、京都芸術大学大学院長就任。哲学・思想史のみならず、美術、建築、音楽、舞踊、映画、文学ほか多種多様な分野において批評活動を展開。

1990年代初頭より国内外の多くの場所を旅し、そこに生きる人々の生活や文化、新しいコミュニケーションのあり方に関するパフォーマンスやインスタレーション作品を制作。詩情とユーモアに溢れながらもメタフォリカルに人々を触発するような作風は世界的な評価を得ている。近年ではモナコの国立新美術館(2021年)やベルンのクンストハーレ(2014年)で個展を開催。パリのポンピドゥー・センターやロンドンのヘイワード・ギャラリーなどでのグループ展やヴェニス・ビエンナーレ(2003年、2017年)、サンパウロ・ビエンナーレ(2006年)、ハバナ・ビエンナーレ(2015年)、リヨン・ビエンナーレ(2017年)などの国際展にも多数参加。ドイツ、ブラウンシュワイグ芸術大学HBKの客員教授(2005-2006年)やチューリッヒ芸術大学ZHdkの客員講師(2014-2015年)なども務める。

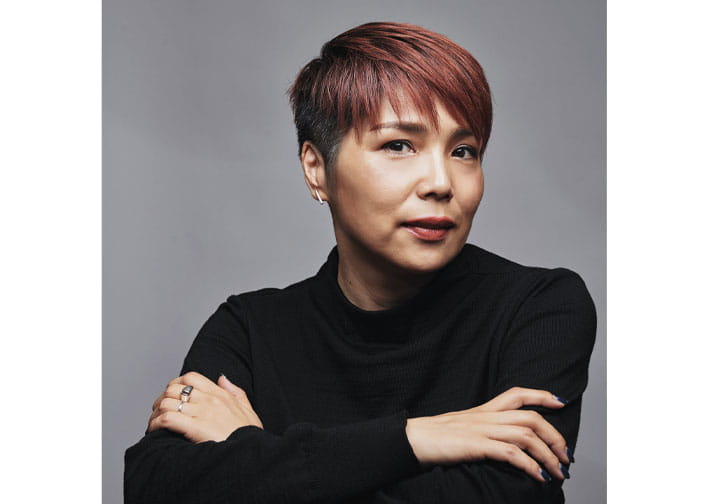

写真:麥生田兵吾

キュレーター。art space tetra (2004/福岡)、Future Prospects Art Space(2005/マニラ)、遊戯室(2007/水戸)などのアートスペースの設立に携わる。 2005年、若手キュレーターに贈られる国際賞「Lorenzo Bonaldi Art Prize」を受賞。2007年、Asian Cultural Councilフェローとして米国に滞在。同年より2010年までARCUS Projectのディレクターを務める。2011年より「東山 アーティスツ・プレイスメント・サービス」エグゼクティブディレクター。2017年、ヴェトナムはハノイに新しく設立されたVincom Center for Contemporary Artの芸術監督に就任。国際美術評論家連盟会員。これまで国内外で多数の展覧会を手がけている。

インディペンデントキュレーター、ライター。1979年生まれ。批判的思考を促す現代アートのプラットフォームとして2015年に「ASAKUSA」を創設し、現在まで代表を務める。近年の主な展覧会に、ニューヨーク「e-flux」での『機械の中の亡霊(CIAを考える)』(2019年)、香港の現代アートセンター「Para Site」でのレジデンス滞在中に企画した『呪いのマントラ』 (2019年)など。ICA京都 (Institute of Contemporary Arts Kyoto) プログラムディレクター。

2022年度ゲスト・講義科目講師一覧

ゲスト講師

歴史的、理論的なテキストとの関わりから始まる映像、インスタレーション、パフォーマンスを制作するアーティスト。 近年の展覧会に、ハマー美術館(2022年)、豊田市美術館(2021年)、山口情報芸術センター(YCAM)(2021年)、エディット・ルス・ハウス・フォー・メディアアート(オルデンブルク、2019年)。グループ展では、あいちトリエンナーレ(2019年)、第12回及び13回光州ビエンナーレ(2018年・2019年)、ベルリン・世界文化の家(HKW)での「2頭もしくは数頭の虎」展(2017年)など。台湾のアーティスト許家維とともに、国立台湾美術館で開催された第7回アジア・アート・ビエンナーレ「山と海を越えた異人」をキュレーション。 2015年から2016年まで、DAADレジデントとしてベルリンに滞在。

アムステルダム・オランダ サスキア・ボス

アムステルダムに拠点を置く、美術家・インディペンデント・キュレーター・批評家。アムステルダムのデ・アぺル・アートセンターにてディレクター兼キュレーターやニューヨークのクーパーユニオン大学芸術学部学部長を歴任。これまで国際プロジェクトへの参画を通して複数回来日経験があり、日本人作家との協働も多い。現在もニューヨーク、ジャパンソサエティの理事を務めており、日本への関心は高い。また、国際美術館会議(International Committee for Museums and Collections of Modern Art: CIMAM)の理事、文化に関するヨーロッパ・ソサエティ (Societe Européenne de la Culture: SEC)および国際美術評論家連盟(Association Internationale des critiques d’art : AICA)の理事も兼任する。

ヤン・ヘギュの作品は、紙のコラージュからパフォーマンス型の彫刻、日常の事象に焦点をあてた大規模なインスタレーション、ハンドメイドの彫刻など多岐にわたる。その作品は、視覚的抽象を操る流暢な文体に特筆され、それらは歴史上の人物や出来事に関する彼女のリサーチに基づいている。複数の感覚にうったえかける環境は、制御不能で刹那的なコノテーションを示すものであり、そこには共有不可能な認識領域へと我々を接続させる時間、場所、形態そして経験が含まれる。マイアミ・ビーチのバス美術館(2019)、ニューヨークの近代美術館(2019)、サウス・ロンドン・ギャラリー(2019)、ミラノ・トリエンナーレ(2018)、ケルンのルードヴィッヒ美術館(2018)、ベルリンのKINDL-現代アートセンター(2017)、ハンブルグ美術館(2016)、パリのポンビドゥー・センター(2016)、サムスン美術館リウム(2015)などで個展を開催。

ベイルートを拠点に活動。自身の経験とリサーチに基づきながら、個人的なナラティブを通して、主な社会政治的出来事についてのオルタナティブな見解をもたらすストーリーを探求している。建築と彫刻の知見を基盤に、物理的かつ時間的な距離の認識を再構成するインスタレーションによって、構築環境とその歴史のパラドックスを紐解く。近年、ウォーカー・アートセンター、ストアフロント美術建築ギャラリー、メトロポリタン美術館、パラソルユニット現代美術財団、ルーブル美術館、ニームのカレダール、ハンブルグのクンストファーレン、ヴィッテ・デ・ヴィット現代美術センターで個展を開催。彼の作品は、マニフェスタ12、第21回シドニー・ビエンナーレ、第15回イスタンブール・ビエンナーレ、第32回サンパウロ・ビエンナーレ、第6回マラケシュ・ビエンナーレ、第10回・第12回シャルージャ・ビエンナーレ、第2回ニュー・ミュージアム・トリエンナーレでも注目されている。

米国 エリック・ボードレール

政治学者としてトレーニングを受けた後、写真、版画、ビデオを取り入れた研究に基づいた実践により、ビジュアルアーティストとしての地位を確立。 2010年以降は、映画制作を中心に活動する。長編映画《アン・フィルム・ドラマティーク》、《別名ジハード》、《マックスへの手紙》、《アグリー・ワン》、《重信房子、メイと足立正生のアナバシス そしてイメージのない27年間》はロカルノ、トロント、ニューヨーク、 FIDマルセイユ、ロッテルダムなど多くの映像祭で上映された。 ボードレールの主な個展はヴィット・デ・ウィット(ロッテルダム)、タバカレラ(サンセバスティアン)、フリデリツィアヌム美術館(カッセル)、ベイルートアートセンター、ガスワークス(ロンドン)、ハマー美術館(ロサンゼルス)など多数。 2017年ホイットニー・ビエンナーレ、2014年ヨコハマトリエンナーレ、2014年ソウル・メディアシティ、2012年台北ビエンナーレに参加。 2019 年グッゲンハイム財団フェローシップ、同年にマルセル デュシャン賞を受賞。

日本 荒木 悠

米国ワシントン大学で彫刻を、東京藝術大学では映像を学ぶ。日英の通訳業を挫折後、誤訳に着目した制作を始める。近年の主な展覧会にシドニーオペラハウス(2021年)、ポーラ美術館(2020年)、資生堂ギャラリー(2019年)、アートソンジェ・センター(ソウル、2019年)など。上映は、ロンドンICA(2021年)、マルセイユ国際映画祭(2021年)、ロッテルダム国際映画祭(2018年、2020年)など多数。2017年に光州のアジアカルチャーセンター、2018年にはアムステルダムのライクスアカデミーにゲスト・レジデントとして滞在。2019年はフューチャージェネレーション・アートプライズのファイナリストに選出される。恵比寿映像祭2023「コミッション・プロジェクト」に参加予定。

講義科目(芸術分野特論)講師

京都大学経済学部卒業。京都大学経済研究所・准教授を経て、京都芸術大学大学院長就任。哲学・思想史のみならず、美術、建築、音楽、舞踊、映画、文学ほか多種多様な分野において批評活動を展開。

1990年代初頭より国内外の多くの場所を旅し、そこに生きる人々の生活や文化、新しいコミュニケーションのあり方に関するパフォーマンスやインスタレーション作品を制作。詩情とユーモアに溢れながらもメタフォリカルに人々を触発するような作風は世界的な評価を得ている。近年ではモナコの国立新美術館(2021年)やベルンのクンストハーレ(2014年)で個展を開催。パリのポンピドゥー・センターやロンドンのヘイワード・ギャラリーなどでのグループ展やヴェニス・ビエンナーレ(2003年、2017年)、サンパウロ・ビエンナーレ(2006年)、ハバナ・ビエンナーレ(2015年)、リヨン・ビエンナーレ(2017年)などの国際展にも多数参加。ドイツ、ブラウンシュワイグ芸術大学HBKの客員教授(2005-2006年)やチューリッヒ芸術大学ZHdkの客員講師(2014-2015年)なども務める。

写真:麥生田兵吾

キュレーター。art space tetra (2004/福岡)、Future Prospects Art Space(2005/マニラ)、遊戯室(2007/水戸)などのアートスペースの設立に携わる。 2005年、若手キュレーターに贈られる国際賞「Lorenzo Bonaldi Art Prize」を受賞。2007年、Asian Cultural Councilフェローとして米国に滞在。同年より2010年までARCUS Projectのディレクターを務める。2011年より「東山 アーティスツ・プレイスメント・サービス」エグゼクティブディレクター。2017年、ヴェトナムはハノイに新しく設立されたVincom Center for Contemporary Artの芸術監督に就任。国際美術評論家連盟会員。これまで国内外で多数の展覧会を手がけている。

インディペンデントキュレーター、ライター。1979年生まれ。批判的思考を促す現代アートのプラットフォームとして2015年に「ASAKUSA」を創設し、現在まで代表を務める。近年の主な展覧会に、ニューヨーク「e-flux」での『機械の中の亡霊(CIAを考える)』(2019年)、香港の現代アートセンター「Para Site」でのレジデンス滞在中に企画した『呪いのマントラ』 (2019年)など。ICA京都 (Institute of Contemporary Arts Kyoto) プログラムディレクター。

2021年度ゲスト・講義科目講師一覧

ゲスト講師

テクノロジー、時間、エコシステム、記号論に関するアイデアを統合した作品を生み出すコンセプチュアル・アーティスト、冒険家。没入型の環境、サウンド・インスタレーション、航空宇宙やバイオ・テクノロジー機器の回収品を素材にした彫刻を制作している。探検家として、スタジオでの時間と遠隔地の自然環境を旅してオーディオ/ビジュアルフィールドレコーディングを行うこととのバランスをとっている。探検地質学者としての教育を受け、カナダのノースウェスト準州で働いた後、東南アジアでフォトジャーナリストとして活動。初の著書『Mentawai Shaman』(Aperture 1992)では、インドネシアの石器時代のシャーマンとの数年間の生活を記録している。2005年頃から本格的にアート活動を開始。SETI研究所の初のアーティスト・イン・レジデンスを経験。NASAエイムズ研究センターで3つのプロジェクトを制作し、グッゲンハイム・フェローも務める。8冊目の写真集『Ropes for the Mind』をMIT Pressより2019年に上梓した。

現代美術キュレーター。東京藝術大学大学院、英国 Royal College of Art(RCA)修了。熊本市現代美術館など公立館での12年にわたる勤務ののち、2013年よりインディペンデント・キュレーターとして活動。国内外で展覧会企画多数。近年企画・参画した主な展覧会に、ヨコハマ・パラトリエンナーレ2020、杭州繊維芸術三年展(浙江美術館ほか、杭州、2019)、AKI INOMATA、毛利悠子、ラファエル・ローゼンダール個展(いずれも十和田市現代美術館、青森、2018〜2019)、Enfance(パレ・ド・トーキョー、パリ、2018)、茨城県北芸術祭(茨城県6市町、2016)など。現代美術オンラインイベントJP共同主宰。

早稲田大学国際学術院(国際コミュニケーション研究科・国際教養学部兼任)にて太平洋・アジア文化研究の教授を務める。マーシャル諸島、米国そして日本で過ごした後、主にポストコロニアルメモリー、ジェンダー、ミリタリズム、レジスタンス、そしてオセアニア地域のアートについて教鞭をとり、研究活動を行っている。アートや学術領域における草の根ネットワーク「プロジェクト35(さんご)」の創設者であり、第10回アジア太平洋トリエンナーレの北オセアニアアートフォームの共同キュレーターや、ホノルルビエンナーレなど他の展覧会のアドバイザーとしても活躍している。その他の出版物としては、2018年にハワイ大学出版より上梓した『Coral and Concrete: Remembering Kwajalein Atoll between Japan, America, and the Marshall Islands』がある。

1978年香港生まれ。台湾を拠点に活動。香港中文大学美術学部卒業。 主な展覧会に「Lovers on the beach」West Den Haag(デン・ハーグ、2021)、「Resonance of a sad smile」Art Sonje Center(ソウル、2019)、「僕らはもっと繊細だった。」原美術館(東京、2018)、「I didn't know that I was dead」OCAT(深圳、2018)、「A small sound in your head」S.M.A.K(ゲント、2016)、「Hold your breath, dance slowly」ウォーカーアートセンター(ミネアポリス、2016)、「The voice behind me」資生堂ギャラリー(東京、2015)、「'You (you).'」第55回ヴェネチア・ビエンナーレ(香港代表として、2013)など。2015年、シャンタル・ウォンと協働し、香港の深水埗に非営利アートスペース「Things That Can Happen」を設立した。

写真:William Atkins

ハーシュホーン美術館と彫刻庭園(ワシントンD.C.)元キュレーター(2011–2018年)。カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校(UCLA)より修士号および博士号取得。博士論文をもとに「太陽へのレクイエム:もの派の芸術」(Blum & Poe、ロサンゼルス、2012年)を企画し、国際美術評論家連盟アメリカ支部(AICA-USA)より受賞。開催予定も含む主な展覧会=草間彌生の北米巡回展 「Yayoi Kusama: Infinity Mirrors」(ハーシュホーン美術館と彫刻庭園、ワシントンD.C.、2017–2019年)、「パレルゴン:1980-90年代日本美術」(Blum & Poe、ロサンゼルス、2019年)、「奈良美智 国際回顧展」(ロサンゼルス・カウンティ美術館、2021年、ゲストキュレーター)、草間彌生展「KUSAMA:Cosmic Nature」(ニューヨーク植物園、2021年、ゲストキュレーター)。草間彌生回顧展「Yayoi Kusama: 1945–Now」(M+、香港、2022年、ドリュン・チョンとの共同企画)、「息(る):気候変動と社会正義(Breath(e): Towards Climate and Social Justice)」(ハマー美術館、ロサンゼルス、2024年、グレン海乃との共同企画)。また、村上隆回顧展「©MURAKAMI」(ロサンゼルス現代美術館、2007年)、李禹煥回顧展「Lee Ufan: Marking Infinity」(グッゲンハイム美術館、2011年)にも携わり、カタログに寄稿。「ターゲット・プラクティス」(シアトル美術館、2009年)、 「東京1955-1970:新しい前衛」(ニューヨーク近代美術館、2012年)「カール・アンドレ:場所の彫刻1958–2010」(Dia Art Foundation、2014年)のカタログにも寄稿。

ヒーマン・チョンは、イメージ、パフォーマンス、状況、そして執筆の間の交錯点に位置するアーティストである。彼の作品は、ごく身近にある政治の媒体としてのインフラについて、想像し疑問を投げかけ、時には介入するものとして読むことができる。これまでに、STPI、ヘット・ニュー・インスティテュート、ヴェーザーブルク美術館、ジャミール・アーツセンター、スイス・インスティテュート、アートソンジェセンター、ロックバンド・アート・ミュージアム、サウスロンドン・ギャラリー、NUS博物館などで個展が開催された。

ルネ・スタールとともに、所有者が読まないままになっている本を寄贈して構成された図書館 ‘The Library of Unread Books’の設立者兼共同ディレクターを務める。

講義科目(芸術分野特論)講師

京都大学経済学部卒業。京都大学経済研究所・准教授を経て、京都芸術大学大学院長就任。哲学・思想史のみならず、美術、建築、音楽、舞踊、映画、文学ほか多種多様な分野において批評活動を展開。

1990年代初頭より国内外の多くの場所を旅し、そこに生きる人々の生活や文化、新しいコミュニケーションのあり方に関するパフォーマンスやインスタレーション作品を制作。詩情とユーモアに溢れながらもメタフォリカルに人々を触発するような作風は世界的な評価を得ている。近年ではモナコの国立新美術館(2021年)やベルンのクンストハーレ(2014年)で個展を開催。パリのポンピドゥー・センターやロンドンのヘイワード・ギャラリーなどでのグループ展やヴェニス・ビエンナーレ(2003年、2017年)、サンパウロ・ビエンナーレ(2006年)、ハバナ・ビエンナーレ(2015年)、リヨン・ビエンナーレ(2017年)などの国際展にも多数参加。ドイツ、ブラウンシュワイグ芸術大学HBKの客員教授(2005-2006年)やチューリッヒ芸術大学ZHdkの客員講師(2014-2015年)なども務める。

写真:麥生田兵吾

キュレーター。art space tetra (2004/福岡)、Future Prospects Art Space(2005/マニラ)、遊戯室(2007/水戸)などのアートスペースの設立に携わる。 2005年、若手キュレーターに贈られる国際賞「Lorenzo Bonaldi Art Prize」を受賞。2007年、Asian Cultural Councilフェローとして米国に滞在。同年より2010年までARCUS Projectのディレクターを務める。2011年より「東山 アーティスツ・プレイスメント・サービス」エグゼクティブディレクター。2017年、ヴェトナムはハノイに新しく設立されたVincom Center for Contemporary Artの芸術監督に就任。国際美術評論家連盟会員。これまで国内外で多数の展覧会を手がけている。

キュラトリアルスペース「アサクサ」代表 大坂 紘一郎

多彩な協力者との共同キュレーションにより、批判的思考を促す現代アートのプラットフォーム「アサクサ」を構想し、2015年に創設。アーティストとの展覧会企画に取り組むほか、美術批評家としても活動。

2020年度ゲスト・講義科目講師一覧

ゲスト講師

Photo: Christopher Adams

ウィーン、台北、横浜を拠点に、映画、インスタレーション、パフォーマンス、公共空間でのパフォーマンスなど幅広いメディウムを含んだ作品を制作する。これまでに、シドニー・ビエンナーレ、光州ビエンナーレ、台北ビエンナーレ、リバプール・ビエンナーレ、ヴェネチア・ビエンナーレ、マニフェスタ4に参加。常に視覚芸術、ビジネスそして政治との間の重複や交錯に関心を抱く彼の実践は、(ライプツィヒ現代美術館GfZKで開催された)gfzk garten、ホテルParis Syndrom、カフェParis Syndromや、台北現代アートセンターの設立につながったa contemporary art centre, taipei (a proposal)、台北ビエンナーレ08など、食文化や施設に関するプロジェクトに代表される。ウィーンのレストラン・バーra’mienやレオポルド美術館のカフェ・レオポルドの共同設立者。

12年間のドイツ、ベルリン滞在後、2017年より那覇市在住。1990年代初頭より国内外の多くの場所を旅し、そこに生きる人々の生活や文化、新しいコミュニケーションのあり方に関するパフォーマンスやインスタレーション作品を制作。詩情とユーモアに溢れながらもメタフォリカルに人々を触発するような作風は世界的な評価を得ている。パリのポンピドゥー・センターやロンドンのヘイワード・ギャラリーなどでのグループ展やヴェニス・ビエンナーレ(2003、2017年)、サンパウロ・ビエンナーレ(2006年)、ハバナ・ビエンナーレ(2015)、リヨン・ビエンナーレ(2017年)などの国際展に多数参加。2020年にはヨーロッパ各地での大規模な個展が企画されている。

アムステルダムに拠点を置く、美術家・インディペンデント・キュレーター・批評家。アムステルダムのデ・アぺル・アートセンターにてディレクター兼キュレーターやニューヨークのクーパーユニオン大学芸術学部学部長を歴任。これまで国際プロジェクトへの参画を通して複数回来日経験があり、日本人作家との協働も多い。現在もニューヨーク、ジャパンソサエティの理事を務めており、日本への関心は高い。また、国際美術館会議(International Committee for Museums and Collections of Modern Art: CIMAM)の理事、文化に関するヨーロッパ・ソサエティ (Societe Européenne de la Culture: SEC)および国際美術評論家連盟(Association Internationale des critiques d’art : AICA)の理事も兼任する。

2006年早稲田大学大学院(建築学)を終了後、青森公立大学国際芸術センター青森[ACAC]などアーティスト・イン・レジデンスを主要プログラムとするアートセンターで、約10年間キュレーターとして活動。長期滞在するアーティストの制作やリサーチに関わるなかで、多様なプロジェクトに携わる。近年は美術大学でアートマネジメント/キュレーション/プロジェクトの企画運営/場づくりなどの観点から実践的な教育に従事するとともに、アートセンターのディレクションやプログラム設計に携わる。近年の企画に、第58回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展日本館展示「Cosmo-Eggs|宇宙の卵」がある。

1986年千葉県生まれ。一橋大学社会学部卒。ロンドン芸術大学チェルシー・カレッジ・オブ・アーツにて修士号と博士号を取得。2013~18年、ロンドン芸術大学トランスナショナル・アート研究センター博士研究員。韓国のアジア・カルチャーセンター研究員、香港理工大学ポストドクトラル・フェローを経て2020年1月より東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科助教。京都芸術大学美術工芸学科非常勤講師。著書に『現代美術史 欧米、日本、トランスナショナル』(中央公論新社 、2019年)。

ヤン・ヘギュの作品は、紙のコラージュからパフォーマンス型の彫刻、日常の事象に焦点をあてた大規模なインスタレーション、ハンドメイドの彫刻など多岐にわたる。その作品は、視覚的抽象を操る流暢な文体に特筆され、それらは歴史上の人物や出来事に関する彼女のリサーチに基づいている。複数の感覚にうったえかける環境は、制御不能で刹那的なコノテーションを示すものであり、そこには共有不可能な認識領域へと我々を接続させる時間、場所、形態そして経験が含まれる。マイアミ・ビーチのバス美術館(2019)、ニューヨークの近代美術館(2019)、サウス・ロンドン・ギャラリー(2019)、ミラノ・トリエンナーレ(2018)、ケルンのルードヴィッヒ美術館(2018)、ベルリンのKINDL-現代アートセンター(2017)、ハンブルグ美術館(2016)、パリのポンビドゥー・センター(2016)、サムスン美術館リウム(2015)などで個展を開催。

Photo by Josh Robenstone

オーストラリア人と日本人のアーティストユニット、米谷健+ジュリアは、特に環境問題を主題に、素材を活かした大規模インスタレーション(塩、砂糖、ウランガラス、土、米など)で知られる。また作家は、科学者へのインタビューや入念なリサーチを基に、制作を行うことが多い。主な展示会に、ヴェネチア・ビエンナーレ(オーストラリア代表、2009)、シンガポール・ビエンナーレ(2013)、フランスのアビー・ドゥ・モーヴィソン現代美術館にて個展(2014)、茨城県北芸術祭(2016)、ホノルル・ビエンナーレ(2017)、オーストラリア国立美術館にて個展(2015)、森美術館MAMコレクション(2019)、アジアソサエティ・トリエンンナーレNYC(2020)など。現在、角川武蔵野ミュージアムにて個展開催中。

ベイルートを拠点に活動。自身の経験とリサーチに基づきながら、個人的なナラティブを通して、主な社会政治的出来事についてのオルタナティブな見解をもたらすストーリーを探求している。建築と彫刻の知見を基盤に、物理的かつ時間的な距離の認識を再構成するインスタレーションによって、構築環境とその歴史のパラドックスを紐解く。近年、ウォーカー・アートセンター、ストアフロント美術建築ギャラリー、メトロポリタン美術館、パラソルユニット現代美術財団、ルーブル美術館、ニームのカレダール、ハンブルグのクンストファーレン、ヴィッテ・デ・ヴィット現代美術センターで個展を開催。彼の作品は、マニフェスタ12、第21回シドニー・ビエンナーレ、第15回イスタンブール・ビエンナーレ、第32回サンパウロ・ビエンナーレ、第6回マラケシュ・ビエンナーレ、第10回・第12回シャルージャ・ビエンナーレ、第2回ニュー・ミュージアム・トリエンナーレでも注目されている。

講義科目(芸術分野特論)講師

京都大学経済学部卒業。京都大学経済研究所・准教授を経て、京都芸術大学大学院長就任。哲学・思想史のみならず、美術、建築、音楽、舞踊、映画、文学ほか多種多様な分野において批評活動を展開。

キュラトリアルスペース「アサクサ」代表 大坂 紘一郎

多彩な協力者との共同キュレーションにより、批判的思考を促す現代アートのプラットフォーム「アサクサ」を構想し、2015年に創設。アーティストとの展覧会企画に取り組むほか、美術批評家としても活動。

2019年度ゲスト・講義科目講師一覧

ゲスト講師

Courtesy: Australia Council

シドニーを拠点とし、美術、ドキュメンタリー、フィルムなどのジャンルを多用する実践を展開。環境や人権、生存に関するプロジェクトを手掛ける。2007年に第52回ヴェネチア・ビエンナーレ・オーストラリア代表作家。2011年に横浜トリエンナーレで発表した<TRANSIT>はその後ロンドンのテートモダンに収蔵された。オーストラリア現代アートセンター(メルボルン)およびオーストラリア現代美術館(シドニー)の理事会にてアーティスト代表を務める。スールン・ホアス・ドキュメンタリー賞や、カールスルーエ・アート・アンド・メディアセンター(ZKM)2001をはじめとする多くの国際レジデンス賞を受賞。2016年にオーストラリア戦争記念館のコミッションで、イラク、タジ・キャンプに派遣。オーストラリア協議会より2019年ヴィジュアル・アーティスト賞に選出された。

キュレーター、シンガポール国立大学准教授。専門は東南アジアの現代美術。これまでに、Unreal Asia(第55回オーバーハウゼン国際短編映画祭 2009)、Video Vortex #7(ジョグジャカルタ 2011)、TRANSMISSION(ジムトンプソンアートセンター、バンコク 2014)、Misfits: Pages from a Loose-leaf Modernity(世界文化の家、ベルリン 2017)and Returns(第12回光州ビエンナーレ 2018)など数々の展覧会を手がける。Third Text、 ARTMargins、Afterall、Artforumなどの美術ジャーナルにも積極的に寄稿している。2017年にはMIT PressよりThai Art: Currencies of the Contemporary、2018年にはAfterall Booksよりデビッド・モリスとの共著として展覧会史シリーズArtist-to-Artist: Independent Art Festivals in Chiang Mai 1992-98 を刊行。

広島市現代美術館、ニューミュージアム(ニューヨーク)のキュレーターを経て2015年より現職。日本、アジアを中心とした展覧会企画、執筆を国内外で行う。第12回上海ビエンナーレ(2018-2019)、コ・キュレータ。

Courtesy: Matteo Carcelli; originally published in Gallery, September-October 2016, the National Gallery of Victoria.

1964年台湾生まれ。近年はニューヨークとパリに拠点を置く。他人同士の間で生まれる信頼感や親密性、自己認識といった課題を追求する参加型のインスタレーションや、作家とともに食事、睡眠、散歩や会話をすることでそれらの課題について熟考する一対一のイベントをつくりだす。彼が手がけるプロジェクトは常に、日常の相互作用を生み出すオープン・エンドなシナリオであり、参加者の関わりや変化を含んだ異なる形態を帯びるものである。1997年イエール大学より美術学修士を取得。ホイットニー美術館、ニューヨーク近代美術館、イザベラ・スチュワート・ガードナー美術館、ロサンゼルス・カウンティ美術館、台北近代美術館、クィーンズランド近代美術館、ポンピドゥ・センターなどで主な個展を開催。また、ヴェネチア、リヨン、リバプール、台北、シドニー、ホイットニー美術館のビエンナーレやアジアパシフィック・トリエンナーレなどに参加。

1963年スコットランド、ペイズリー生まれ。カリフォルニア州サンディエゴやロンドンを拠点に活動を展開。コンテンポラリー・オースティン(テキサス州オースティン 2017)、サンディエゴ現代美術館(カリフォルニア州サンディエゴ 2015)、カムデン・アートセンタ、(ロンドン 2008)、スカルプチャー・センター(ニューヨーク 2006)、テートブリテン・コミッション・デューヴェンギャラリー(ロンドン 2002)などで個展を開催。2003年ターナー賞にノミネート。現在、カリフォルニア大学サンディエゴ校教授を務める。

写真:題府基之

アーティスト。主に参加した展覧会にミュンスター彫刻プロジェクト(2017)、ヴェネチア・ビエンナーレ(2017)、リヴァプール・ビエンナーレ(2016)など。2015年ドイツ銀行によるアーティスト・オブ・ザ・イヤー、2013年ヴェネチア・ビエンナーレでは参加した日本館が特別表彰を受ける。主な著作、作品集に『Precarious Practice』(Hatje Cantz、2015年)、『必然的にばらばらなものが生まれてくる』(武蔵野美術大学出版局、2014年)、『共にいることの可能性、その試み、その記録-田中功起による、水戸芸術館での、ケーススタディとして』(グラムブックス)など。

2018年度ゲスト・講義科目講師一覧

ゲスト講師

アムステルダム・オランダ サスキア・ボス

アムステルダムに拠点を置く、美術家・インディペンデント・キュレーター・批評家。アムステルダムのデ・アぺル・アートセンターにてディレクター兼キュレーターやニューヨークのクーパーユニオン大学芸術学部学部長を歴任。これまで国際プロジェクトへの参画を通して複数回来日経験があり、日本人作家との協働も多い。現在もニューヨーク、ジャパンソサエティの理事を務めており、日本への関心は高い。また、国際美術館会議(International Committee for Museums and Collections of Modern Art: CIMAM)の理事、文化に関するヨーロッパ・ソサエティ (Societe Européenne de la Culture: SEC)および国際美術評論家連盟(Association Internationale des critiques d’art : AICA)の理事も兼任する。

12年間のドイツ、ベルリン滞在後、2017年より那覇市在住。1990年代初頭より国内外の多くの場所を旅し、そこに生きる人々の生活や文化、新しいコミュニケーションのあり方に関するパフォーマンスやインスタレーション作品を制作。詩情とユーモアに溢れながらもメタフォリカルに人々を触発するような作風は世界的な評価を得ている。パリのポンピドゥー・センターやロンドンのヘイワード・ギャラリーなどでのグループ展やヴェニス・ビエンナーレ(2003、2017年)、サンパウロ・ビエンナーレ(2006年)、ハバナ・ビエンナーレ(2015)、リヨン・ビエンナーレ(2017年)などの国際展に多数参加。2020年にはヨーロッパ各地での大規模な個展が企画されている。

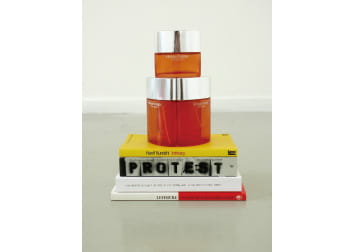

《近代世界における日々の生活、今日のアーティストの役割とは、抗議、親交》 2005年|香水瓶4本、書籍4冊のタイトルの連鎖から意味を想像する。

イメージ、パフォーマンス、シチュエーション、ライティングなどのメディアを融合させるコンセプチュアル・アーティスト。ロックバンド美術館(上海)、サウスロンドンギャラリー、アートソンジェセンター(ソウル)での個展の他、「未読本のライブラリ−」プロジェクトや小説執筆など活動は多岐にわたる。

《谷崎潤一郎の厠にいるモンテーニュのカガネル(うんち人形)》2016年|モンテーニュや谷崎潤一郎の哲学を参照しながら、その思索を日本家屋のなかで彫刻へ反映。

ビジュアル・アーティストとしての活動の傍ら、インド、ラージャスターン州にあるアーティスト・ラン・レジデンシーSandarbhの芸術監督も務めた。第1回コチ・ムジリス・ビエンナーレ(インド)、エセル美術館(オーストリア)などでの展示のほか、若手作家のための奨学金や受賞多数。2012年には、ムンバイに非営利団体CONAを創設。現在は同クリエイティブ・ディレクター。

授業概要

多言語、多宗教、多文化の大国インドでも、経済発展とともに新しいアートシーンが生まれています。そこからは既存のシステムに代わる新しいアーティストの役割も見えてきます。

《樹木》 2001年|倒れたオークの木を200のパーツに切断し、スチールロッドで全長13メートルに再度繋げた。自然と人間の意志の力、年輪とグリッドなど、破壊と生成が同時に存在する。

彫刻、パフォーマンス、ドローイング、ビデオ、インスタレーションなど多岐にわたるメディアを駆使して制作。生物学専攻からイエール大学美術科に進み、科学、宗教、文化、性、死など人類の壮大なテーマを探求し続けている。作品はニューヨーク近代美術館、グッゲンハイム美術館などに収蔵されている。

授業概要

美術の枠を越えた多様な分野の研究を重ねながら、それを大規模なスケールの彫刻やインスタレーションに転換できるアーティストです。思想に形を与えることの意味を考えさせてくれます。

ニューヨークのアジア・ソサエティ美術館現代アジア美術キュレーター、ジャパン・ソサエティ・ギャラリー館長を経て、2015年より故・荒川修作がニューヨークに設立したリバーシブル・デスティニー財団のコンサルティング・キュレーター。2003年、日本戦後現代美術に関わる研究者、キュレーター、アーティスト等を国際的にオンラインでつなぐ「ポンジャ現懇」を共同で創設。

授業概要

海外から日本やアジアの現代美術はどう見えているのでしょうか。世界で活躍するにはそうした客観的な視点も不可欠です。近年広がる日本戦後美術の研究の最新動向とともに学んでいきましょう。

教員一覧

担当教員(2023年度)

-

ディレクター 中山 和也 教授 コンテンポラリーアート

ディレクター 中山 和也 教授 コンテンポラリーアート -

浅田 彰 教授 批評、思想史、現代思想

浅田 彰 教授 批評、思想史、現代思想 -

大坂 紘一郎 准教授 現代アート批評、キュレーション

大坂 紘一郎 准教授 現代アート批評、キュレーション -

都留 ドゥヴォー恵美里 准教授 西洋美術、ブラジル芸術

都留 ドゥヴォー恵美里 准教授 西洋美術、ブラジル芸術

大学院客員教員(2023年度)

- 尼﨑 博正

- 内田 鋼一

- 遠藤 水城

- 岡田 文男

- 小川 後楽

- 片岡 真実

- 川崎 祐一

- 木下 小夜子

- 鞍田 崇

- 小林 真理

- 島袋 道浩

- 竹内 真

- 都築 潤

- 中井 康之

- 長島 有里枝

- 仁尾 敬二

- 額賀 古太郎

- 橋本 健史

- 細井 雄二

- 宮島 達男

- 森山 直人