.jpg)

環境デザイン領域 - 日本庭園分野

山口 満

加茂七石の研究-鞍馬石を中心に-

「加茂七石」は「鞍馬石」「紫貴船石」「八瀬真黒石」「畚下石」「糸掛石」「紅加茂石」「畑石」の七石を指す。(二条城清流園西「加茂七石の庭」より)

「加茂七石」について種類と特徴以外に名石となる理由や詳しい情報は少なく、造園業者や庭石商関係者でも認識が異なり、実態が分かりにくい現状にある。

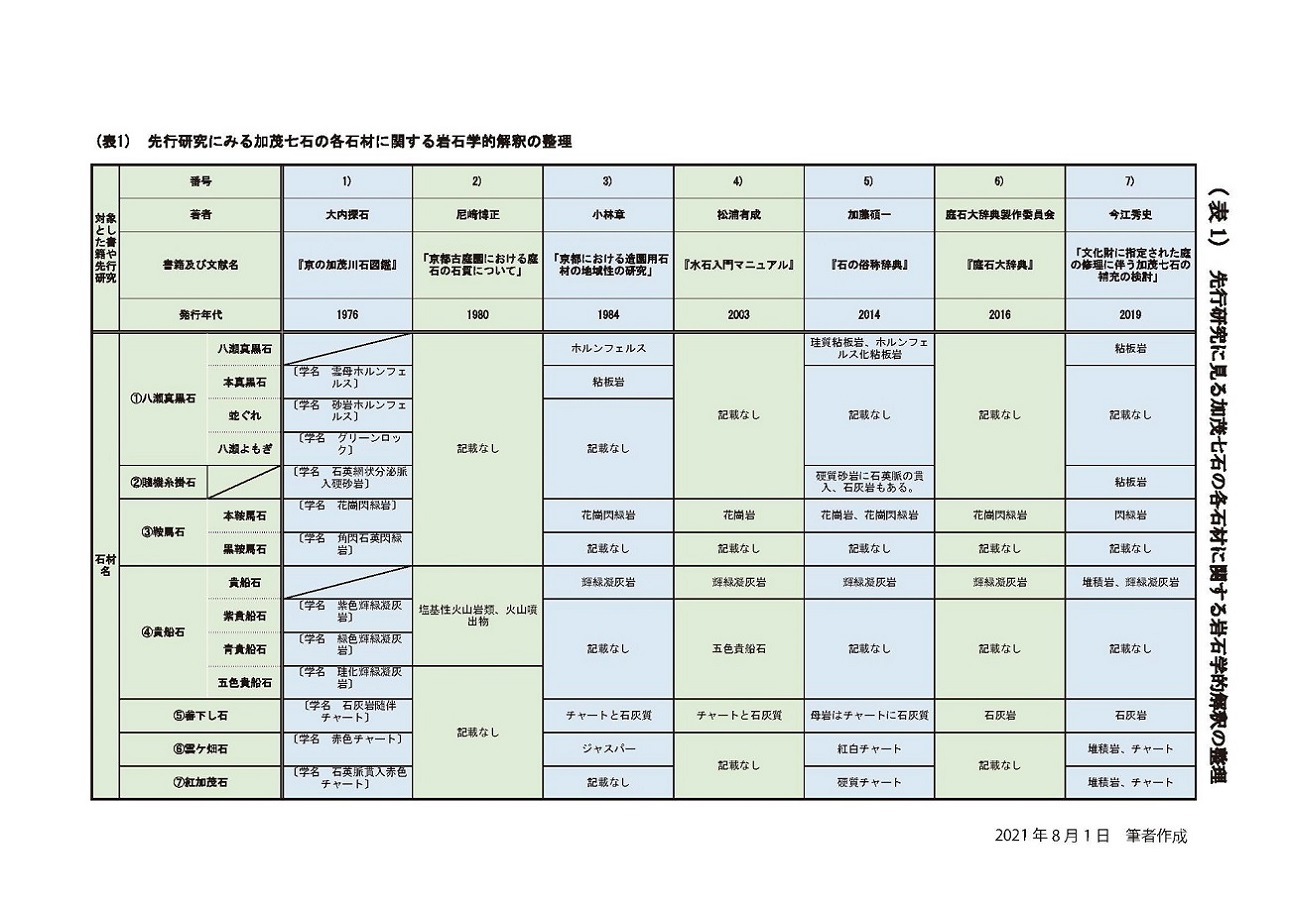

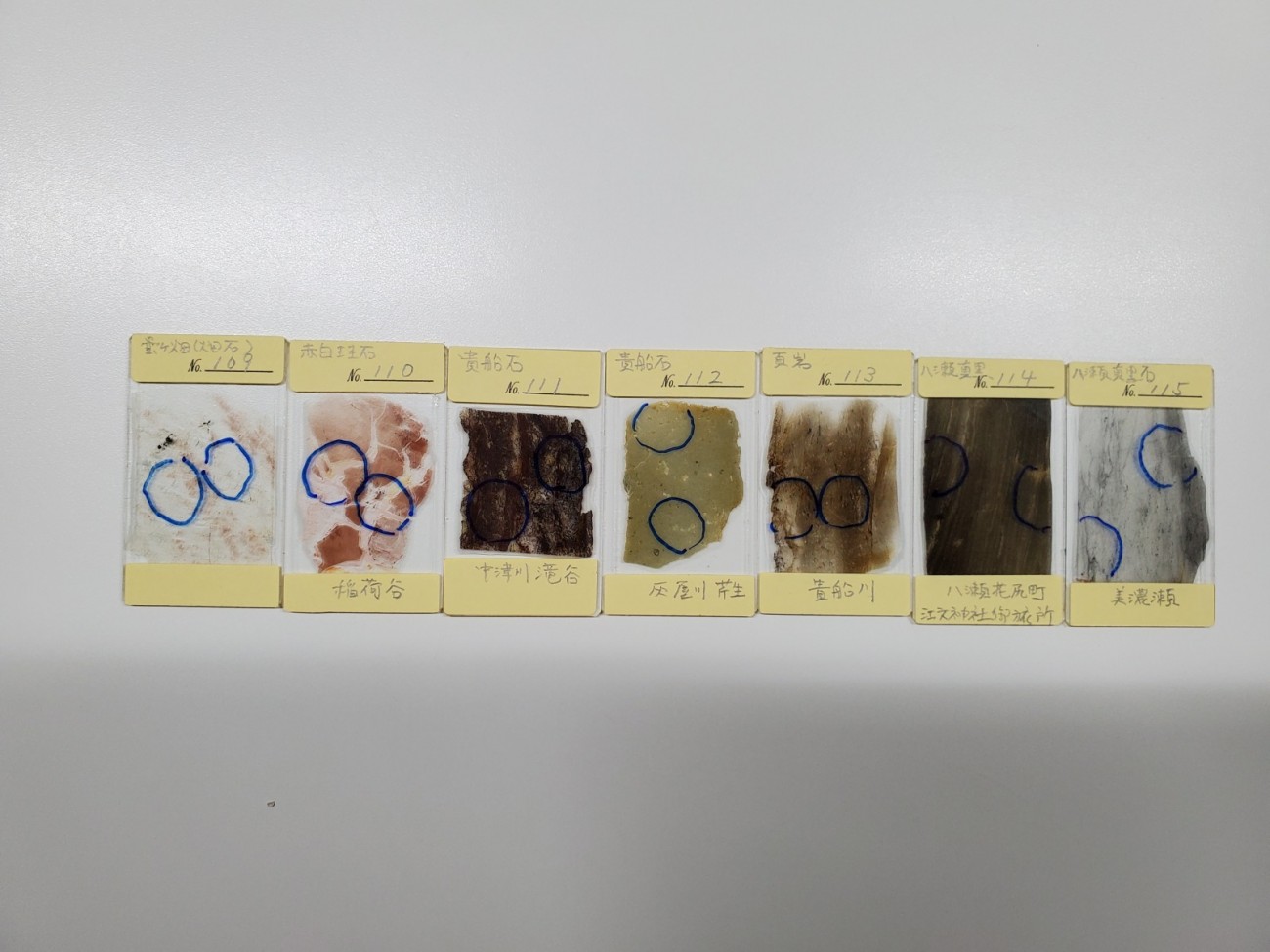

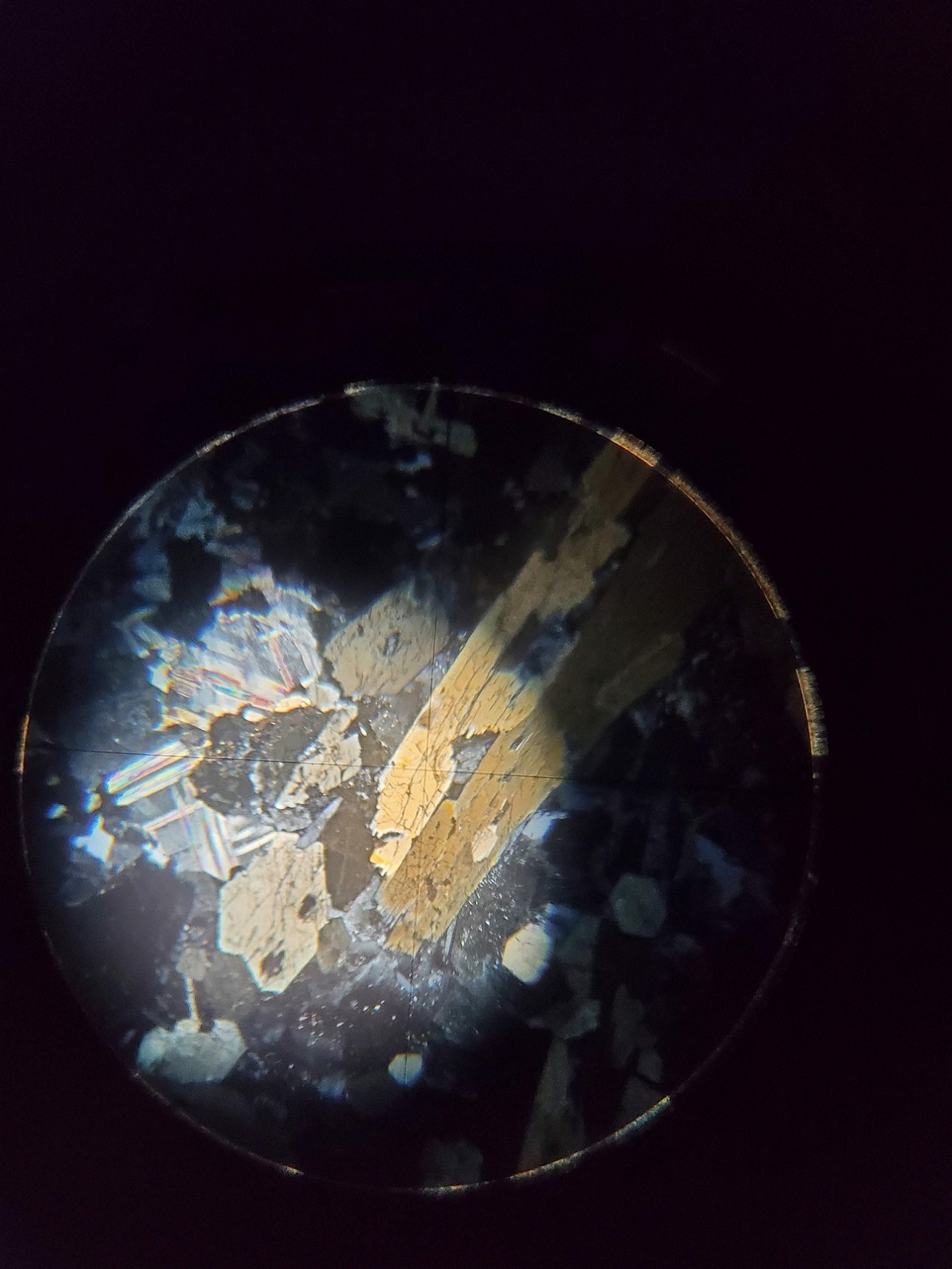

本研究では、加茂七石とは何かを明確にするために、情報を収集・整理し、関係各界の認識の違いや加茂七石の概念の形成過程について明らかにする。さらに、鞍馬石を中心に個別の加茂七石の丁場及び採取場の現況調査を行い、岩盤位置、現況写真の記録と採取サンプルの偏光顕微鏡による岩石分析を行う。

「加茂七石」に関する各界の認識のあり方や概念の形成過程を調査した。水石業は一石を重要視するが、造園業は庭空間の一部として捉えており、水石業と造園業では石の捉え方が異なっていた。

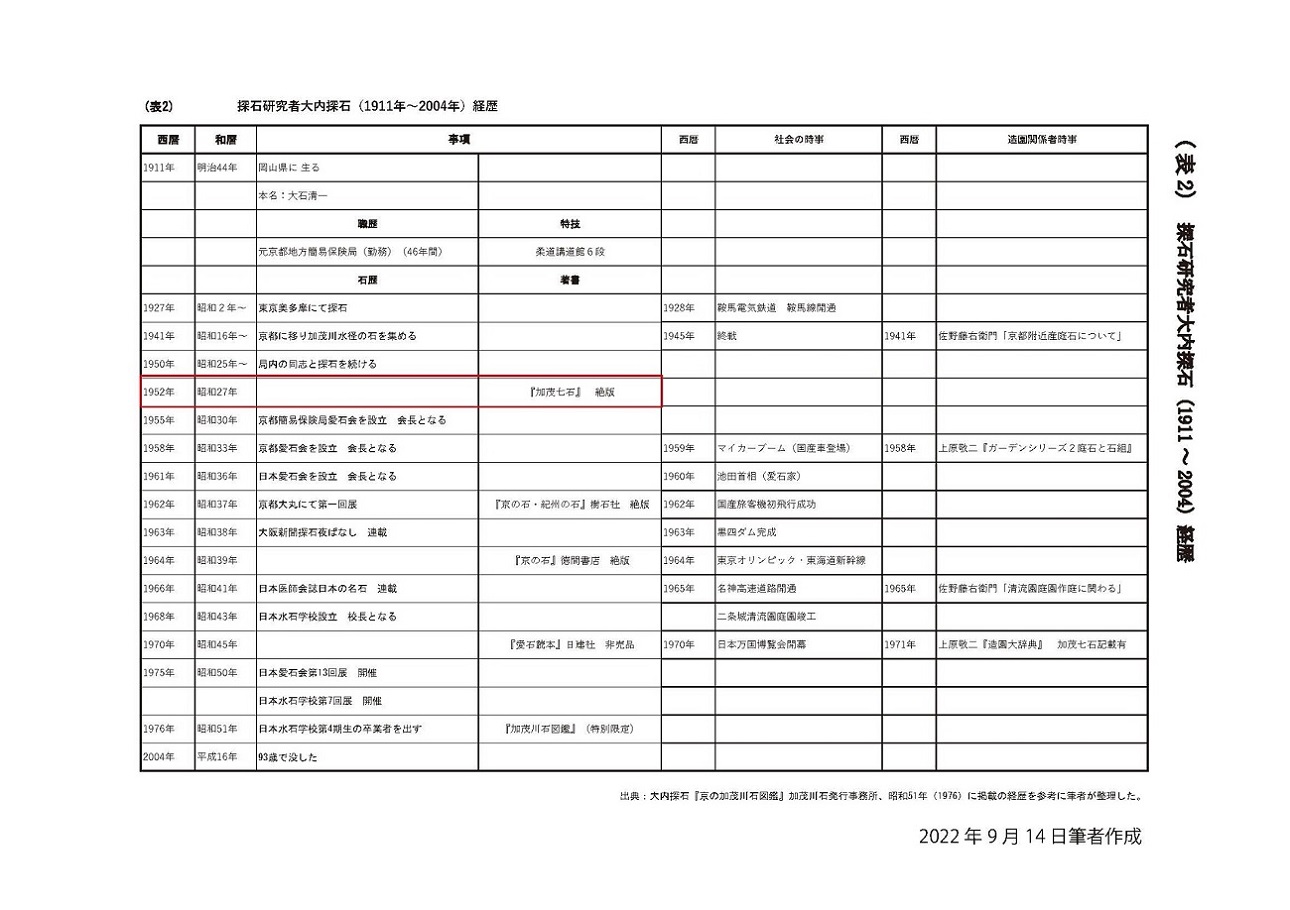

「加茂七石」という言葉の初見は、大内探石が昭和27年(1952)に著した『加茂七石』で、昭和39年(1964)に大内を中心とした水石愛好会や学者によって定義が確立し全国に広まっていった。水石業と造園業との相乗効果で石がブランド化され、1960年代に流行の頂点を迎えたと考える。

近世以前の文献には加茂七石として使用された記述は確認できなかった。明治から昭和初期は、鞍馬石の丁場が多数有り鞍馬石が多種使用されている。昭和初期以前では、石の採掘や運搬は手作業であり多数の丁場の石をかき集めて施工していた。

昭和36年に「加茂七石」が著された後の昭和40年に、二条城内に清流園と加茂七石の庭が作庭され、昭和40年前後が加茂七石の流行であったと見られる。昭和後期から平成にかけて造園では鞍馬石・真黒石・貴船石が多用されたが、水石界隈ほど加茂七石は意識されていなかった。

鞍馬石は主に鞍馬地区、静原地区、花背地区から産出することが判明し、21丁場が確認でき立地から3地区に分けられる。中ヶ谷丁場の鞍馬石の石碑に貞享3年(1686)の銘があり江戸期より丁場が存在したことが判明し、『拾遺都名所図絵』天明7年(1787)では鞍馬石が名物とされている。昭和初期の鞍馬村には多くの石業に関わる家が存在したが、昭和18年頃には戦争による石需要の減少などから庭石商の多くは廃業する。土中に埋蔵する特徴により埋蔵量がわからず不安定である事も廃業の一因であり、現在は鞍馬石を直販する庭石商は3件となる。