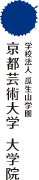

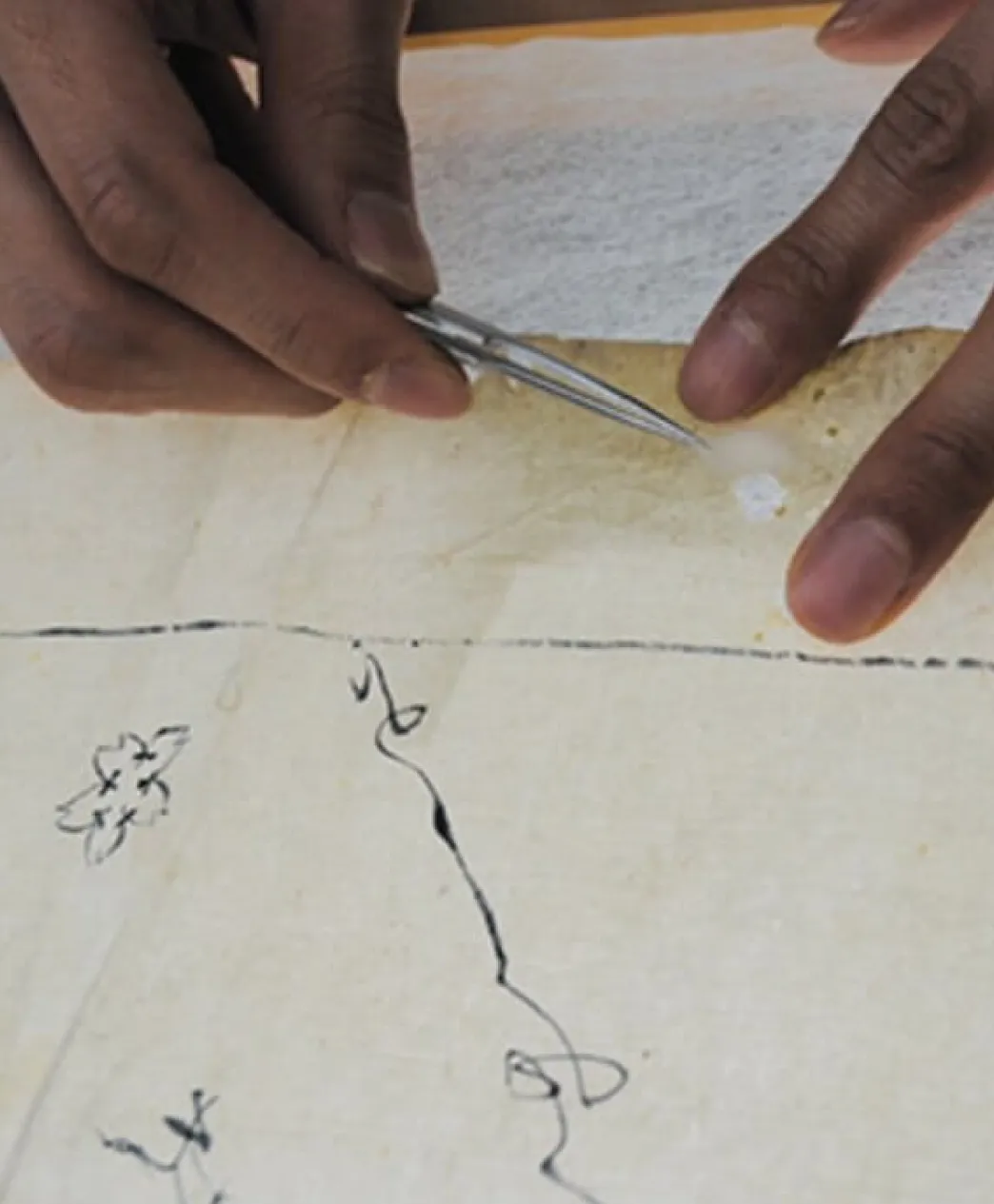

文化財修理技術者にあこがれ、保存修復を専門的に学べるこの大学に出会いました。学部生の頃は周りのレベルの高さに圧倒され、自信を失いかけたこともありましたが、原点に立ち返り、夢に向かって一筋に取り組む決意をして大学院へ進みました。ゼミでご指導いただいた大林賢太郎教授からは、物の本質を見ることの大切さを学びました。まず、物質としての“メカニズム”を知ること。文化財の素材がどのように劣化するのかを理解したうえで、現在の状態を調べる。そして100年単位で保存を考え、後世の技術者に引き継ぐためにどのような修理をすべきかを考えていきます。同じ時代であったとしても、物の辿ってきた環境はそれぞれ異なります。経験を重ねてもなお、一つひとつの物をしっかりと見て、考え続ける。そんな姿勢を間近で見られた経験が、技術者としての私の軸となっています。また、形ある物に込められた人の“想い”を感じ取ることの大切さも学びました。特に印象的だったのは、大林先生とともに調査をした特攻隊員の私的な遺書。小さな紙片を細かい文字で埋めた肉筆から、少年兵の思いの丈を強く感じました。文化財修理技術者の仕事は、オリジナルの物を残すことで、そこに込められた想いを後世に伝えていくことでもあります。今、一人の技術者として貴重な文物にふれる時、息が詰まるほどの緊張とともに、自分の使命に大きなやり甲斐を感じています。

磯貝 恭平

歴史遺産研究領域 2018年度修了

文化財修理技術者を志し本学へ。修理の技術を学ぶだけでなく、大林教授とともに日本各地へ赴き文化財を調査。修士論文では近代以降の文化財に使われる“わら半紙”の変遷と劣化についてまとめ、学会で発表。現在は、技術者になる夢を叶え、坂田墨珠堂に勤務。絵画、書跡、歴史資料などを中心に文化財修理を手がける。

プロフィールはインタビュー時の経歴となります。

芸術文化研究領域 ARTS AND CULTURE STUDIES

「本物」と対峙し研究を通して

新たな「未来」をデザインする

この領域では、京都を中心に、様々な人々によって育まれてきた有形・無形の芸術文化の「今」を肌で感じ、各自の研究を通してその価値を捉え、芸術文化の持続的活用を考えていきます。単なる論文執筆に留まらず、実践的な授業・研究活動を通してコミュニケーション力や表現力を鍛えます。自身の専門性をもとに、時空を超えた芸術文化と人との関わりを、より多くの人々に魅力的に伝える力を育みます。