子どもの頃から物語をつくるのが好きでした。大学で進路を考えた時、私の前には絵本、アニメ、映画など、いくつもの選択肢がありましたが、「私の物語」がどこにも無いような気がしました。そんな中、総合芸術である“舞台芸術”にその可能性を感じて大学院へ。研究のテーマに選んだのは、演出家の蜷川幸雄さんです。彼の作品と生き方について考察するうちに、これから自分はどう生きたいのか、自分自身の物語と向き合うことができました。博士課程に進んだ今、より対象を広げ、蜷川さんも数多く手がけた「輸入劇」の研究に臨んでいます。外国語で書かれ、日本語に訳して上演された劇を「輸入劇」と定義しています。はじめは原文に忠実に訳され、演じられていた「輸入劇」の物語が時代と共に日本的な要素を取り入れたり、舞台を日本に置き換えたりと、内容を変えていきます。その変遷を辿ると、演劇史の流れの中に、演劇人が意識的に生み出したうねりが見えてきます。博士課程では、より厳密な解釈と客観的な分析力が必要とされるため、資料を読むにも、そこから論理を立てるにも、より時間をかけるようになりました。新たに生まれた考察を伝えるための言葉を探し求める日々の中で、なぜ博士が修士よりも1年長いのか、初めてわかりました。3年という時間をかけて、まだ誰も考えていないことを言葉に変え、12万字の博士論文に結実させたいと思います。

陳 彦丞チン・ゲンジョウ

芸術文化領域 2018年度修士課程修了

中国陝西省にある西安美術学院で演劇や映像の美術を学び、本学へ。修士論文「演劇における物語の語り方―蜷川幸雄の演出術を中心に」を書き上げる。外国語で日本に入ってきた戯曲を「輸入劇」と名付け、その翻訳の変遷から、演劇史の流れに新たな解釈を生み出そうと取り組んでいる。

プロフィールはインタビュー時の経歴となります。

文化デザイン・芸術教育領域

CULTURAL DESIGN

AND ART EDUCATION FIELD

創造する力が、

人と地域の可能性を育てる

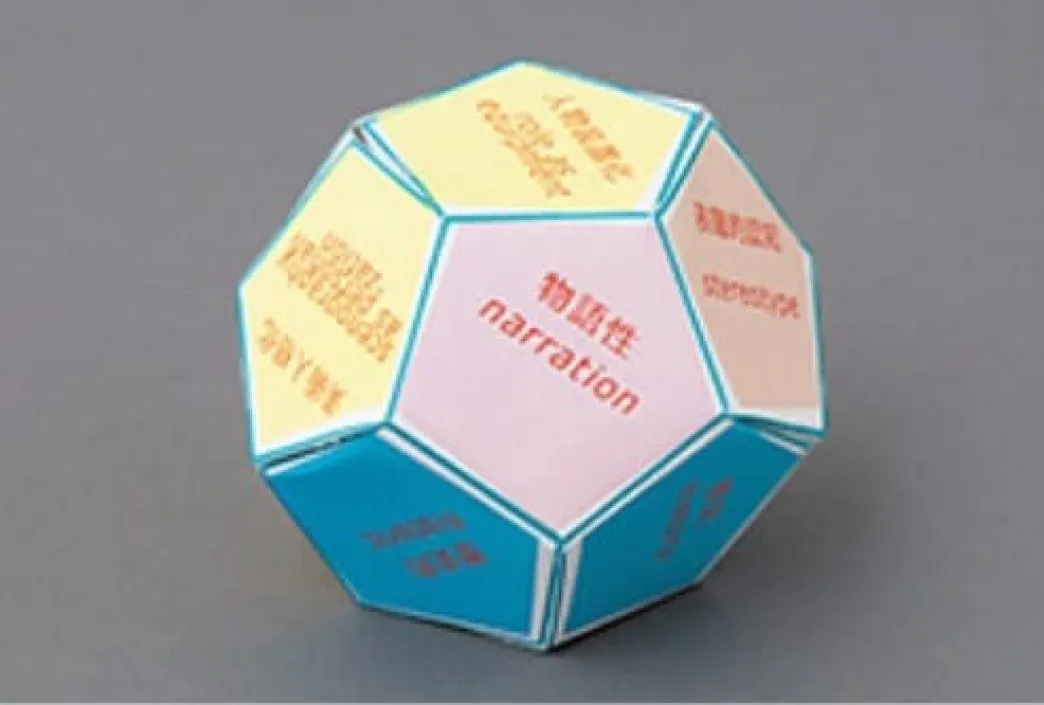

私たちの領域では、芸術を「個人の表現」や「鑑賞の対象」にとどまるものとは考えていません。芸術は、人と人、人と地域が出会い、学び合い、共に成長していく過程の中で、育まれていくものだと捉えています。本学が創立以来大切にしてきた「芸術による人間形成」や「地域との協働による文化創造」という姿勢を継承しつつ、今日の複雑で多様な社会課題に応答する、実践的な教育と研究を展開しています。

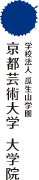

本領域には、二つの分野があります。学生はそれぞれの関心に応じて、ワークショップの企画・運営や、フィールドワークに基づく調査研究、文化資源を活かしたプロダクトやプロジェクトのデザインに取り組みながら、創造的かつ協働的に問いを立て、実践を通して学びを深めていきます。

修了後は、デザイナーやクリエイティブ・ディレクターとして活躍するだけでなく、美術館や文化施設、学校教育、地域プロジェクトの現場など、多様な場で芸術の実践知を活かし、人や地域の可能性を育てる担い手となることを期待しています。