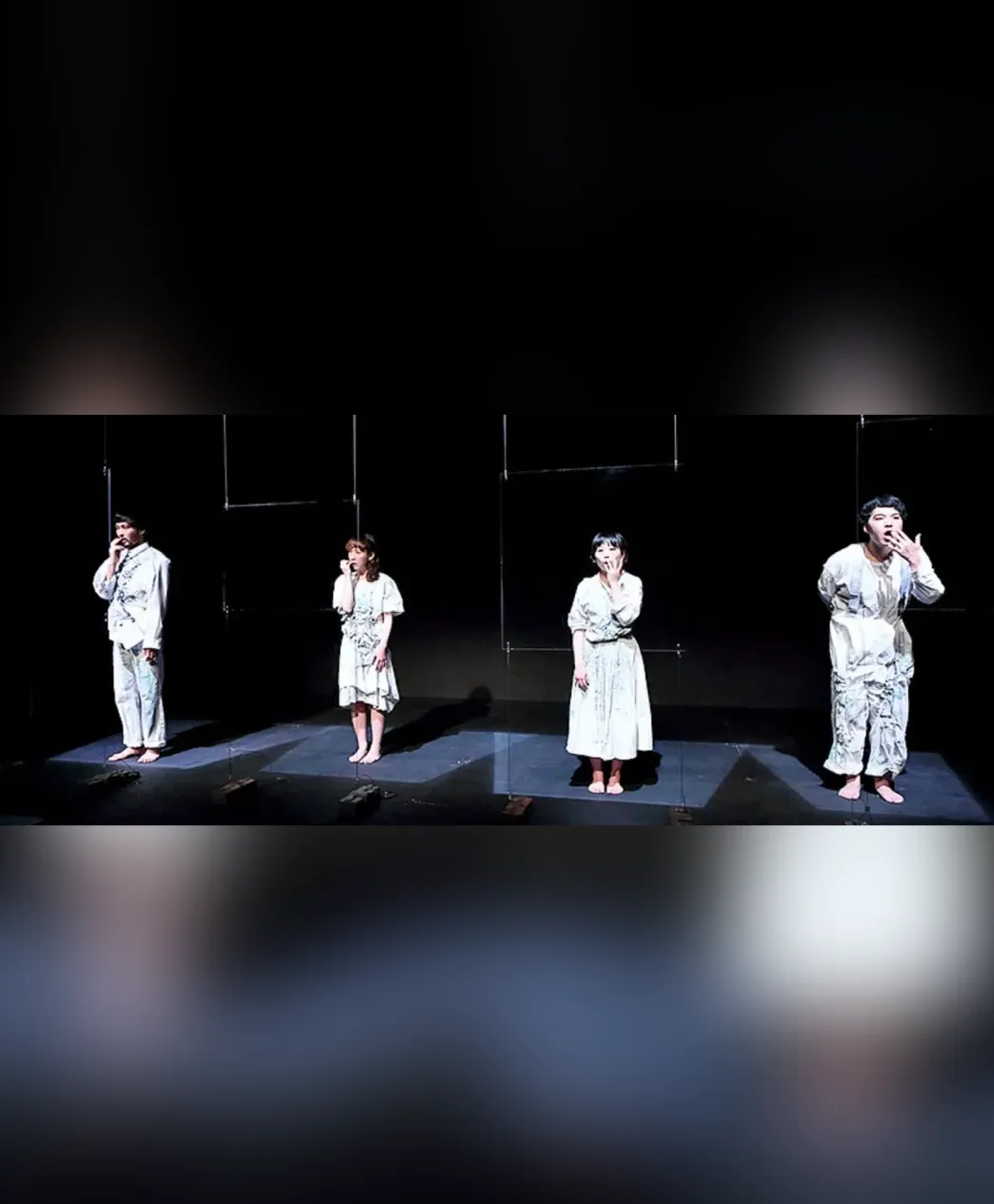

演出家になる。大学院に進学してすぐに、自分のプロデュースユニットを立ち上げ公演を行いました。自分の制作と真剣に向き合える、贅沢な環境。演出家としての能力を試すことができた2年間でした。演劇を一からつくり上げるにあたって、どんなテキストを扱い、どのように解釈して表現へつなげるのか。その上で、照明や音響、舞台美術はどのように設定するのか。アイデアを練り、作品を立ち上げた経験は、演出家としての一歩を大きく後押ししてくれました。また、アーティストや写真家など、他領域の人ともつながったことが、大きな財産。インディペンデントに活動していく中で、現在も彼/彼女らと一緒に作品づくりに取り組む機会に恵まれています。他者との出会いによって、どんな新しい表現が生まれていくのか。仲間とその可能性を模索しながら、ゴールを定めず、ゆっくりと前に進んでいきたいと思っています。

和田 ながら

芸術文化領域 2011年度修了

大学院に進学後、自身のプロデュースユニット「したため」を始動させ、演出家として活動を展開する。在籍中から「KYOTO EXPERIMENT(京都国際舞台芸術祭)」にスタッフとして関わり、現在は事務局員。2018年、こまばアゴラ演出家コンクールにおいて、観客賞を受賞。

プロフィールはインタビュー時の経歴となります。

文化デザイン・芸術教育領域

CULTURAL DESIGN

AND ART EDUCATION FIELD

創造する力が、

人と地域の可能性を育てる

私たちの領域では、芸術を「個人の表現」や「鑑賞の対象」にとどまるものとは考えていません。芸術は、人と人、人と地域が出会い、学び合い、共に成長していく過程の中で、育まれていくものだと捉えています。本学が創立以来大切にしてきた「芸術による人間形成」や「地域との協働による文化創造」という姿勢を継承しつつ、今日の複雑で多様な社会課題に応答する、実践的な教育と研究を展開しています。

本領域には、二つの分野があります。学生はそれぞれの関心に応じて、ワークショップの企画・運営や、フィールドワークに基づく調査研究、文化資源を活かしたプロダクトやプロジェクトのデザインに取り組みながら、創造的かつ協働的に問いを立て、実践を通して学びを深めていきます。

修了後は、デザイナーやクリエイティブ・ディレクターとして活躍するだけでなく、美術館や文化施設、学校教育、地域プロジェクトの現場など、多様な場で芸術の実践知を活かし、人や地域の可能性を育てる担い手となることを期待しています。