芸術時間

芸術とは美術館の中にあるものだけではありません。実は我々の身近な生活空間にもいくつも潜んでいるものでして、この村の住人は常にそれを探求しています。ここでは本学教員がそれぞれ見つけた「芸術時間」をコラムにしてご紹介します。

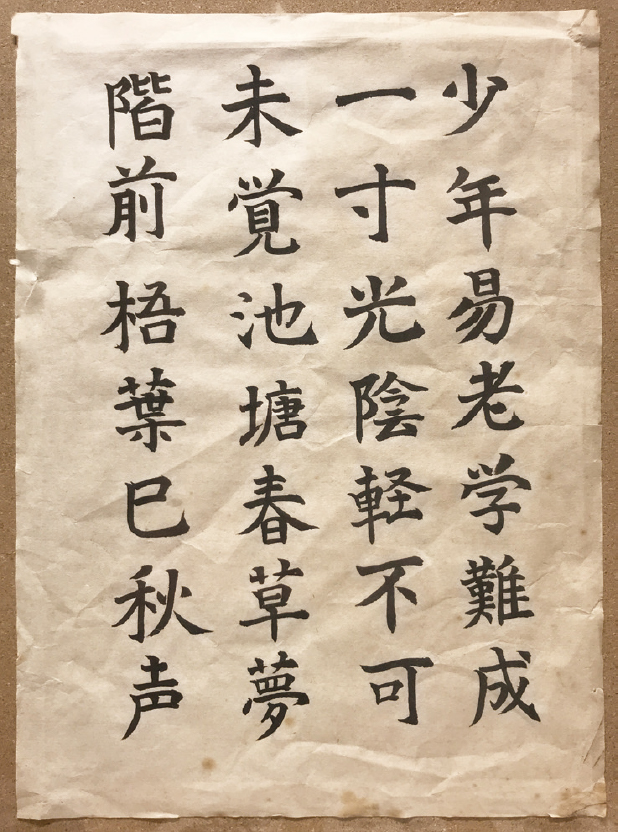

偶成朱窯書:齋藤登

ていねいな暮らしに芸術は寄り添う

自分ごとではあるが、先日祖父が亡くなった。94歳の大往生である。その祖父が亡くなってあらためて色々な想い出がよみがえった。

幼少の頃から祖父と祖母が好きで、祖父の家に行くのが週末のイベントだった。富士山の湧き水が流れる川のほとりに建つ木造平屋は、大正ロマン風の洋館のような応接間と、和風の数奇屋が融合したような仲まいで、昭和初期に建てられた住宅としては随分洒落たつくりだったのだろう。茶室があったり、大広間があったり、縁側があったり、離れがあったり…。そして自分が小学校の頃、お風呂は薪で焚いていたのを記憶している。それはそれは楽しい住宅だった。

土曜日の夕方に泊まりに行くと、祖父は暑い夏の時期には白いステテコにTシャツ姿で、手入れの行き届いた庭に水を撒いていた。川のせせらぎと共にすず虫が鳴き始める夕暮れ時に、盆栽の世話も欠かさずしていた。何本もはさみを持っていて、その道具が綺麗に並べているケースがまたカッコよかった。

一緒に風呂に入って夕食を済ませた後には、自慢の書をみせてくれた。定年後に通信教育で書道の師範を目指していた。夜風がここちよい大広間で、漢詩を臨書した書道紙を広げては、何度も何度もどの作品が良いと思うか尋ねられ、大人ぶって偉そうに言ってみるのが楽しかった。

ひとしきり書の講評会が終われば、1日の最後に日記を書いていた。泊まりに行った日には、自分のことをそこに書いてくれており、それをそっと読むのがまた嬉しかった。

そんな昔のことを思い返すと、しみじみと祖父たちは日々ていねいな暮らしをしていたのだなと思う。そして、そのていねいな暮らしに寄り添うように芸術が暮らしを潤してい

8畳くらいだったか、洋館にあるようなシャンデリアが吊るされた洒落た応接間には、全国の山に登るたびに買ったその土地の小さな民芸品がガラスケースに可愛らしく陳列され、ケースの上には祖父の書と、祖母が得意で作っていたちぎり絵がいつも並べられていた。

そこにしばらく飾ってあった告がこの写真である。朱嘉のつくった偶成という漢詩。『人生は短く学問の道は遠い。だから少しの時間でも軽々しくすごしてはならない。』という意味の詩だ。

人生ー00年時代といわれるようになった。大往生した祖父は僕らに最先端の生き方を教えてくれたのだと思った。