2014年6月30日

イベント

特別講義~紀伊宗之さん~

皆さんこんにちは!!副手のトミタカです。 先日、大学からでた瞬間いきなり大雨が降ってきました…。関係ある...

2014年6月30日

イベント

皆さんこんにちは!!副手のトミタカです。 先日、大学からでた瞬間いきなり大雨が降ってきました…。関係ある...

2014年6月28日

日常風景

皆さんこんにちは!!副手のトミタカです。 今回は学生ブログよりということで、前回の「くにちゃん編...

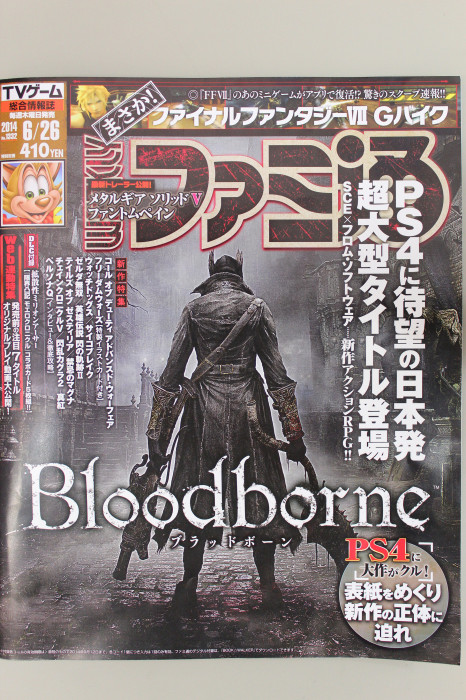

2014年6月27日

ニュース

皆さんこんにちは!!副手のトミタカです。 突然ですが、私はこの時期になると楽しみなことがあります…。 そ...

2014年6月26日

日常風景

こんにちは、副手のノブモトです! 最近きゅうりのキューちゃんにハマッています(・×・) htt...

2014年6月25日

日常風景

皆さんこんにちは!!副手のトミタカです。 今回は学生ブログよりということで、前回の「秋山編」に続...

2014年6月24日

日常風景

みなさんこんにちは!!副手のトミタカです。 6月もあと少しで終わりですね…皆さん熱中症などは大丈夫...