2013年10月30日

ニュース

受賞者速報!

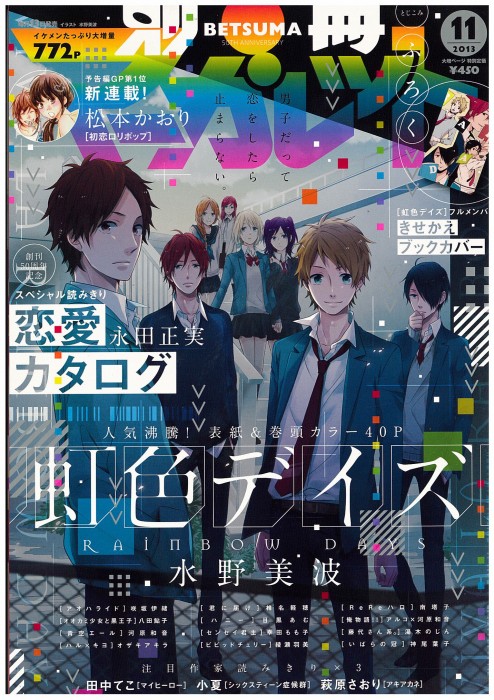

こんにちは。副手の齋藤です 3回生の稲田美里さんが 現在発売中の別冊マーガレット11月号の 別マま...

2013年10月30日

ニュース

こんにちは。副手の齋藤です 3回生の稲田美里さんが 現在発売中の別冊マーガレット11月号の 別マま...

2013年10月29日

ニュース

こんにちは、事務担当の岩田です。 公募制推薦入学試験の出願が始まっています!(11/1まで) (https://ww...

2013年10月29日

イベント

こんにちは、事務担当の岩田です。 先週の日曜日に「入学前学習プログラム開講式」が行われました。 夏期・秋期の...

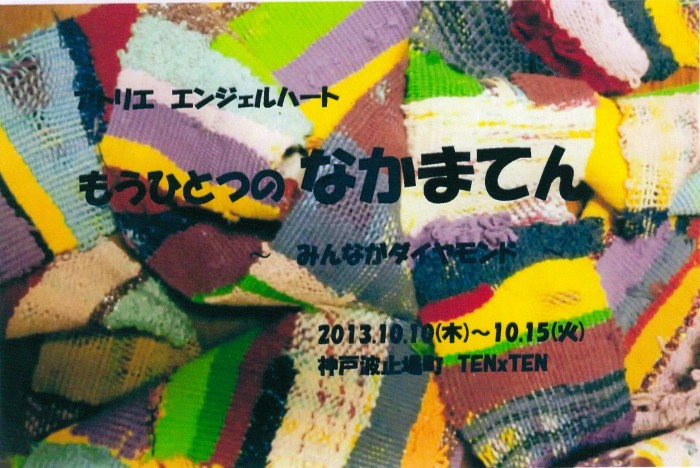

2013年10月10日

イベント

事務担当の岩田です。 マンガ学科の2回生からグループ展のフライヤーをもらいました。 神戸市内で本日から...

2013年10月6日

ニュース

事務担当の岩田です。 昨日・今日と秋期コミュニケーション入学が行われていました。 受験生の皆さんはお疲れ様で...

2013年10月4日

イベント

こんにちは。 副手の齋藤です。 マンガ学科の学生が、 関西コミティア43に参加します! ぜひ、コミティアに...