- 2025年8月8日

- ニュース

「然らば」ご来場いただきありがとうございました。

こんにちは、美術工芸学科 基礎美術コースです。

今回は7月18日(金)~20日(日)に開催された基礎美術コース六期生によるプレ卒業展「然らば」の様子やトークイベントについてご紹介いたします。

展示会場である山口書店は京都芸術大学から徒歩5分で着きます!

1階の受付スペースでは、水墨画が出迎えてくれました。

基礎美術コースで得たものが時代、国を超えて絶えず在り続けて欲しいという思いを長寿の象徴でもあり、渡り鳥でもある鶴に込めて描かれています。

久乗 蒼史「千歳丹頂鶴」

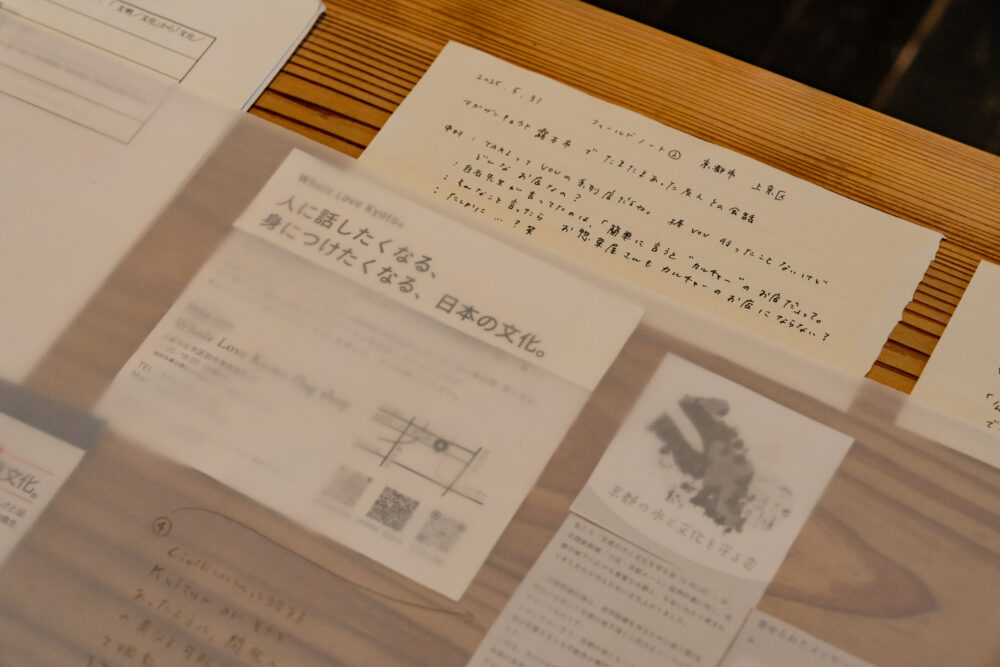

中央のテーブルには“文化”概念を整理するリサーチをコラージュのように展開されています。

中村 心音「conceptualisation“culture”」

棚の上に展示されている作品には「一笑千山青」という禅語が書かれています。

笑いは人生の苦難を和らげ道を開くものです。布袋様の笑顔は春の陽光のように人々を照らし、前向きに生きる力と希望を与えてくれるように感じます。

安井 進「一笑千山青」

受付を抜け奥のスペースへ向かう道中には、撤去された洗面台の記憶をテーマにした陶芸作品や、石窟の記憶をテーマにした絵画作品、日蓮宗の寺院にて祀られている三十番神(八百万の神々の代表格である30体の神様を1ヶ月それぞれに割り当てた)をテーマにした版画作品が展示されています。

王 雨浩「伸びあがる水」

林 少童「石窟の記憶」

永倉 瞭/三期生「三十番神」

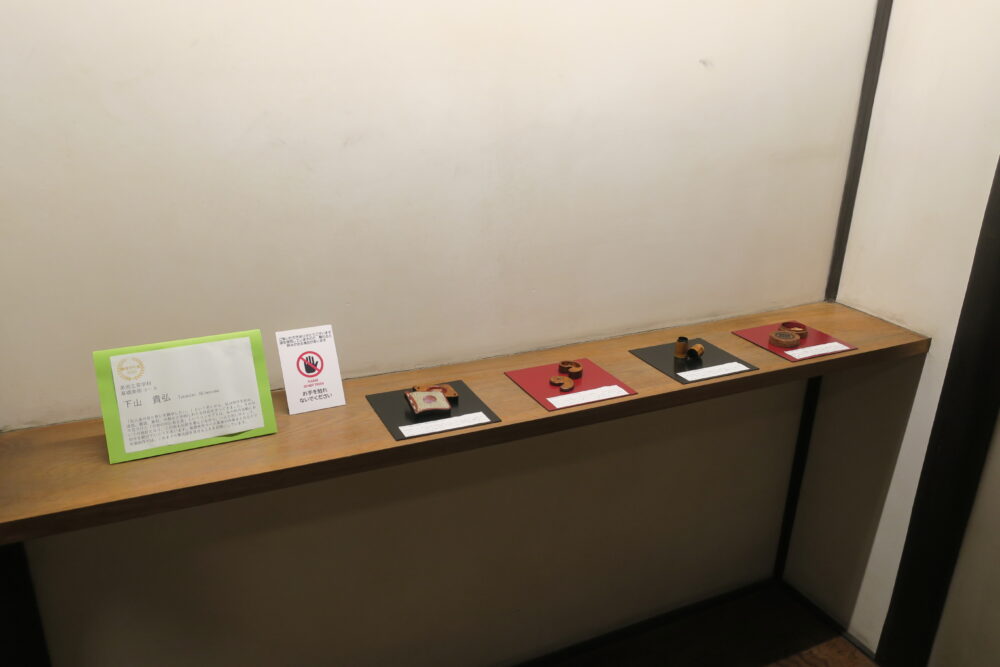

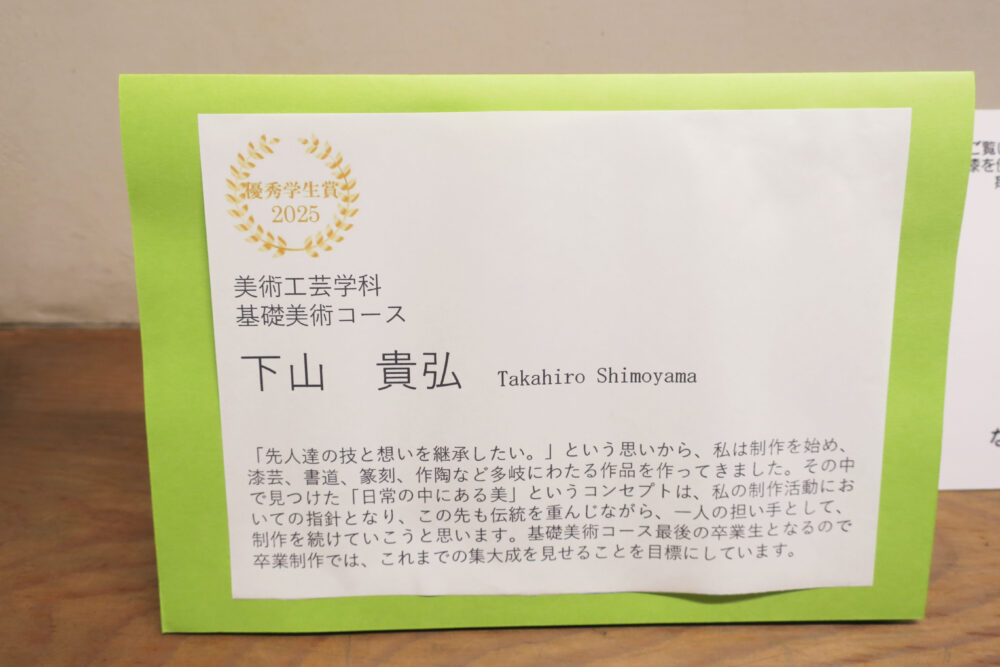

奥にある畳の部屋には細胞に見立てた糸で円を紡いだ曼荼羅作品、岩絵具の質感や重なりによる濃淡を視覚化したパネル作品、漆を用いて日本を代表する物を象った香合作品、同期する瞬間と非同期していく瞬間を感じられるように聴覚に特化した音楽作品など多様な分野の作品が展示されています。

鈴木 千優/二期生「汎臨界識曼荼羅」

任 菲「かたちと鉱物」

下山 貴弘「香合」

小林 宏成「project27」

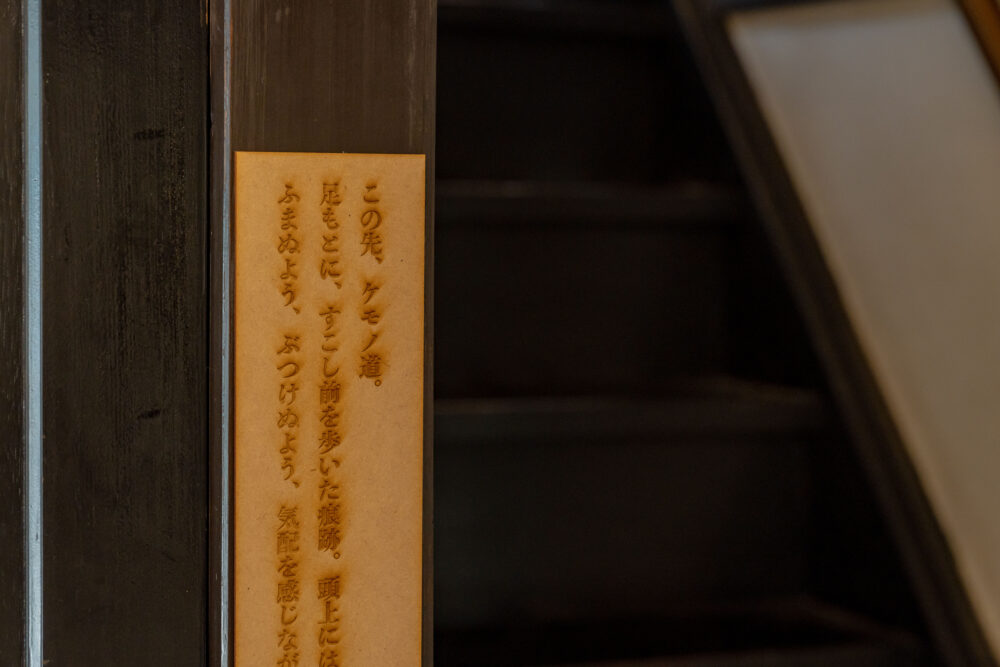

2階へ上がる階段へ足を踏み入れようとするとこんな看板が…。

恐る恐る踏み進めていくとお賽銭…?

賽銭箱なんてどこにも…と思い振り返ると神棚と祠が!

手を合わせる人も、ただ通り過ぎる人も、この空間でのふるまいは、すべて小さな祈りとして残されていきます。

上木 崇史「階のすみ、ひとときのケモノ」

階段を上がった先には、ペンキや墨汁など特性の異なる画材を用いた絵画作品が展示されています。

豊田 香鈴「日日是好日」

目の前の部屋には山口書店と縁深い棟方志功の『二菩薩釈迦十大弟子』にちなんだ12個の香合に加え2人の卒業生による陶芸作品が空間を彩っています。

吉田 明「おさまり」

山田 恵美/五期生「ものまねび」

眞先 巧/一期生「茶碗」

向かいの広い部屋には、日々の食生活にかかせない麦の「わら」を使用している麦わら細工作品、自然のかけらをそっと室内に持ち込むことをテーマに制作された陶芸作品、ここ二十数年のあいだに自分が見て・聞いて・感じたことを形にした日本画作品、地味であったり邪魔であったりするイメージのいきものをゆるやかな画風で描いた水墨画作品、地域によって色が異なる黄金虫に焦点を当てた漆作品が展示されています。

小橋 美花/四期生「Untitled」

陳 儒輝「そこにいる」

姜 衡「孤り白く」「作戦コード:リリィウォール」「語る焔」

魚谷 祐奈「となりのいきもの」

岸本 恵澄「黄金虫の煌めき」

2日目である19日(土)にはこちらの部屋で椿 昇先生とミヤケマイ先生のトークイベントが行われていました。

(左)ミヤケマイ先生 (右)椿 昇先生

基礎美術コースにおける基礎とは、基礎づけたいことと、大学の特性や時代の流れとの間で揺れ動いていた基礎だとも言える。

学生各々の、出自や日々の行為に基礎づいているものがある中で、もしくは基礎美術コースの提示する授業内容が変化する中で、基礎美術はどのように“基礎”付いているのだろうか。

この問いに呼応するようにして来年の卒業制作展へ向けて、各々が新たに作品を生み出していきます。

開催されるその時まで今しばらくお待ちいただけますと幸いです。