2017年度 京都造形芸術大学 卒業展における、情報デザイン学科の受賞情報速報をお知らせします!

記載情報は以下の通りです。

氏名|コース|領域

「作品タイトル」

表現メディア|展示場所

///

【学長賞】1名

藤井桜子|イラストレーションコース|D領域

「のこす」

インスタレーション|智勇館 エントランス

【選評】

作品において「サイズ」とは経験値がものを言う。つまり藤井の作品を目の前にした時、学生という測り方はナンセンスである。両面の壁に描かれた力作は 、「 見 る 」というには味気なく 、「 体 験 」に近い強烈で本能的な喜びを感じる。 タイトルの《のこす》を個人的に解釈した時、痕跡を残すことだけでなく、私たちの記憶に叩き込むような覚悟を感じた。軽やかに描かれた線の背景にある、これまで何千枚も描き続けた彼女の努力を賞賛したい。

寺崎大起|情報デザインコース|C領域

「There is always light」

映像、プロダクト|人間館エントランス、智勇館BR43

【選評】

日本の伝統工芸である「提灯」を、職人としての作る側の立場と、今後の可能性としての2つ方向から考察している。提灯職人や木工職人をリサーチし、ドキュメンタリー映像を制作し、さらに巨大な提灯にはグラフィカルなモーショングラッフィックを投影。可能性の部分では提灯技術をつかった新たなファッションを展開している。提灯に 関する総合的なブランディングを手がけていることが高評価となった。

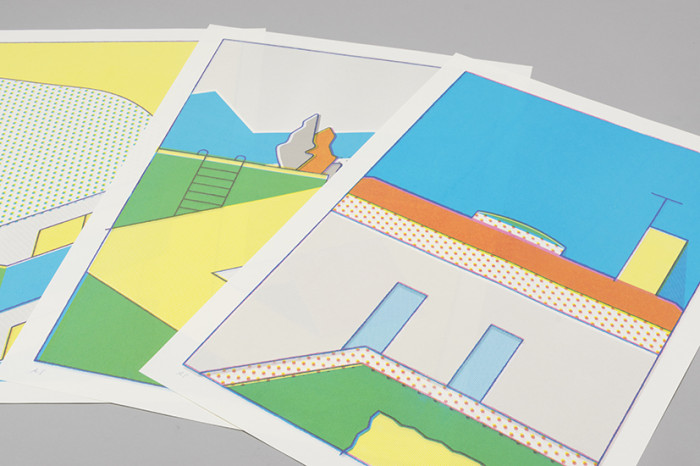

市岡颯紀|イラストレーションコース|D領域

「窓のそと」

イラストレーション|智勇館BR14

【選評】

美術哲学者のアーサー・ダントーは、アンディ・ウォーホルの《ブリロ・ボック ス》を指し「美術/非美術」の新たな判断基準を「目が見いだせない何か」と喝破した。同じシルクスクリーンで制作された市岡の作品にも類似の主張を感じるのだが、その「何か」がウォーホルの場合とは違う。色彩的にも形態的に も抑制された作画表現によって、市岡が示そうとしている「何か」とはシルクスクリーンの作業工程であり、この形式的な「工程」がビジュアル作品の支柱となりうることを証明しようとした。鋭利な直感と洞察に支えられ意欲作。

【コース特別賞】4名

吉田真由|情報デザインコース|A領域

「I wanna swim in the / under the asphalt is the beach」

ポスター|智勇館BR22

【選評】

ポスターという媒体を使ったグラフィック表現ではあるが、ポスターを壁に貼るという既成概念を見事に裏切った新しい展示、インスタレーションになっている。一つ一つのポスターのグラフィック表現には、強い作家性を感じる。1年間通して彼女とやり取りしたポスターのラフの数は膨大な量になる。クリエイティブに向かう前向きな姿勢は大きく評価している。今回のデザイン全体に感じとれる壊れたデザイン感覚は時代とリンクしているように思われ彼女のセンスの良さを痛感した。シルクスクリーン印刷と大型出力をうまく使用したことにより作品の強度を高めている。

稲田光佑|情報デザインコース|B領域

「つり革とIoT、新しい広告の形。」

立体、映像、プロダクト、ポスター|人間館エントランス

【選評】

A I 、I o T 、ロ ボ ッ ト 、映 像 メ デ ィ ア 等 、デジタルとコミュニケーションのデザインをめぐる状況の変化はめまぐるしい。こうした社会の動向にも目を配りながら、稲田は淡々とした日常の一場面に微笑みをもたらす広告の仕掛けを考案した。つり革の輪をドーナツに置き換えるというイタヅラのようなアイデアは一見単純だが、実際にこのつり革を握って「車内」を眺めてみると、連想が広がり、大の大人がふと誰かと話したい気分になったことは侮れない。

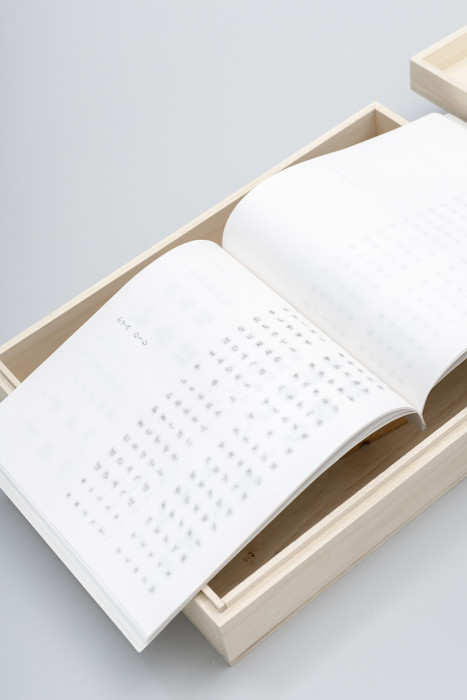

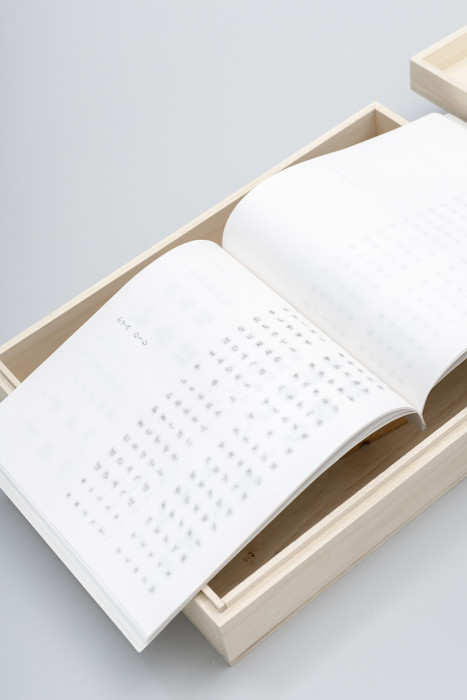

関岡夏樹|情報デザインコース|C領域

「かすむ」

ポスター、冊子|智勇館BR42

【選評】

自然現象である「かすみ」について考察。霧の発生により風景をかすませ、幻想的に美しく優しく変えてしまう。この視覚的な表現を「かな文字」としてデザインしている。かな文字を選択した 理由として、かな文字はもともと漢字 を美しく崩して書かれたものであり、その行為も「かすみ」と捉えることができるからである。展示でも霧の存在の ように、見る側との距離を意識したものとなっている。

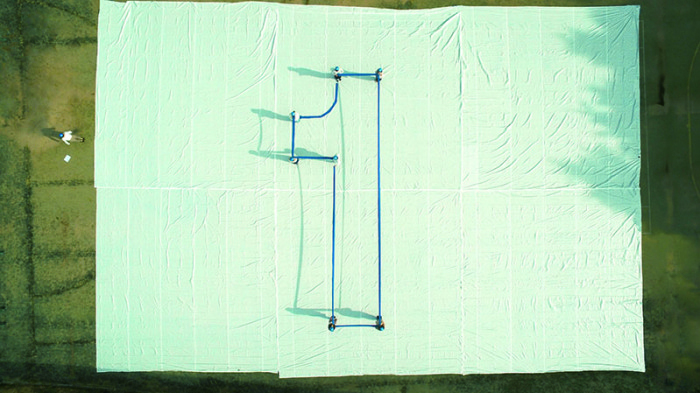

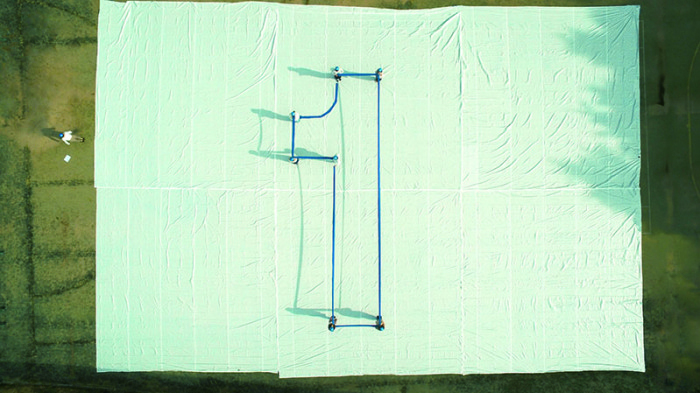

田村昴也|イラストレーションコース|D領域

「アンカーとパス」

映像、写真|智勇館BR12

【選評】

コンピュータを使いはじめた頃、イラストレータやフォトショップを使って図形や絵を描くことはかなり難しいことであったが、今では容易に作成できる程上達した。今度は、かつてコン ピュータで描いた図形や絵を人間の身体全体を使って大地に描いてみる。コンピュータの中で上達することとは異 なり、同じことを現実の中で行うことは凄まじく難しいが、いかにして同じものが描けるのかをあらゆる方法で挑戦し、遠回りをすることでつかんだ点と線の偉大さを描こうとする優れた作品である。

【同窓会特別賞】1名

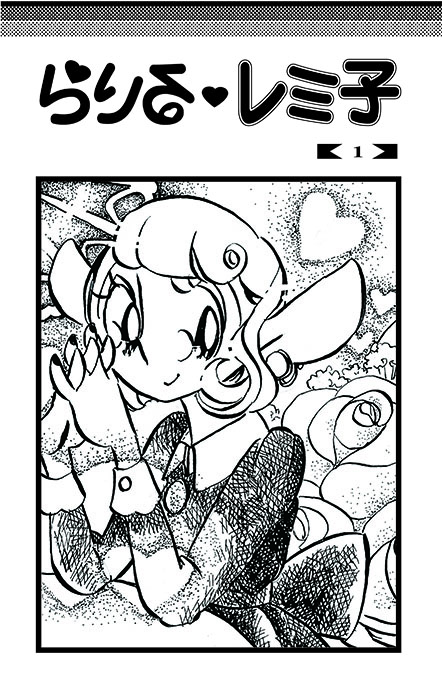

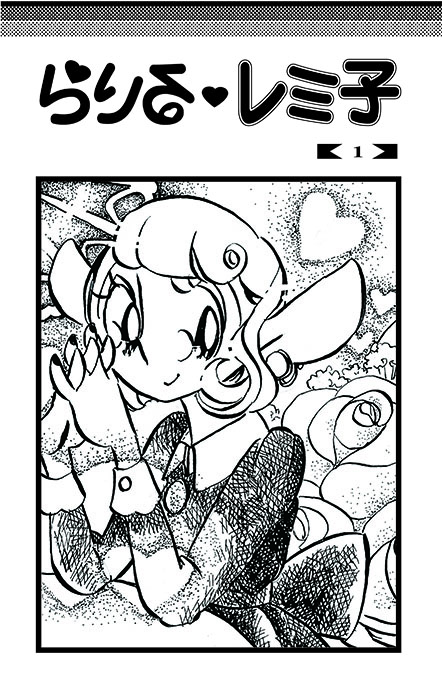

東春予|イラストレーションコース|D領域

「らりるレミ子」

イラストレーション|智勇館BR13

【選評】

漫画からサンプリングした作品はこれまでもの卒展でもあったが、ここまで考究されたものは初めてだ。スクリーントーンとモアレ、ネーム、効果線、ホワイトなど、漫画の印刷紙面ではなく手描き原稿の痕跡を再現した形式面と、それだけに止まらず、漫画の時間構 築を再分断した一コマがワンビジュア ルの成立可能性を予覚させ、各々が残 存した物語の全長から逃げだそうとするギミックも内包されている。考究の意味はこのような内容面も含んでおり、実際の漫画家として漫画原稿に寄り添ってきた作者だからこそ可能となった表現だろう。

【奨励賞】15名(コース・領域別、五十音順)

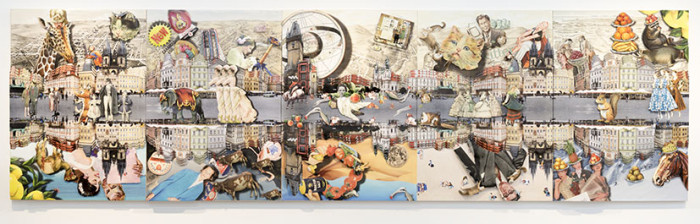

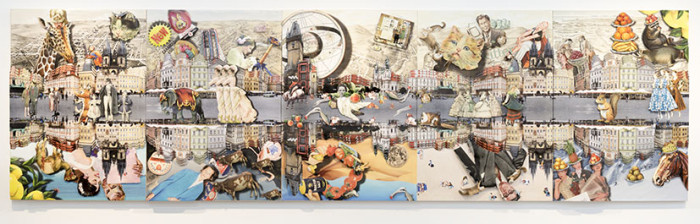

榎原佳子|情報デザインコース|A領域

「表裏一体」

立体、コラージュ|智勇館BR21

【選評】

コラージュという古典的な技法を使ってはいるが、3層、4層、5層と同じ素材をレイヤーに組む事によって作品全体を立 体的に仕上げ、絵の中に見るものを引 き込むような魅力的な作品になっている。ビンテージイラストレーションとリアルな写真素材との組み合わせで不思議な世界観を作り出している所も面白い。大胆な絵の構図もこの作品の魅 力の一つでもある。またひたすら切り抜くという膨大な作業をコツコツとこなした丁寧な仕事は作品の強度を間違いなく高めている。

黒崎絵里|情報デザインコース|A領域

「無題」

インスタレーション|創々館SO12

【選評】

日常良く見るプラスチック製のアイスクリームの小さなスプーン1万5千個に ひとつひとつ塗装を施し、つなぎ合わ せ巨大なスプーンの壁を作り上げ天井から吊られた姿はもはやプラスチック 製の小さなスプーンではなく抽象絵画 のようである。展示会場でもその存在感は他を圧倒している。彼女は早い時期からコンセプトを決め込み、こつこつと制作に関する実験を繰り返し、こ の作品を完成するのにベストな状況を探求し続けた、その姿勢は評価が高い。

千仁根|情報デザインコース|A領域

「BIBLE」

ミクストメディア|人間館エントランス

【選評】

キリスト教徒である作者が、スケートボードに影響を受け続けた事実と向き合った作品。宗教とストリート・カル チャーという圧倒的なコントラストを表現する展開として、活字を用いた点が興味深い。スケートボード・デッキに 刻字された文字は聖書からの引用であるが、支持体と活字が持つ意味との関係性を考えると、この作品の奥行きがみえてくる。我々が限定的に捉えがちな宗教という大きなテーマに、現代の視点を以って果敢に挑戦した点で、優れた作品といえる。

宮崎綾香|情報デザインコース|A領域

【選評】

彼女はイメージの定着にコラージュの手法を用いることを出発点としていたが、ポリマー凹版によりその表現に深みを増した。女優と花の組合せというシンプルな構成であるのにもかかわらず、そこに彼女が抱く深いストーリー性と圧倒的な強さを生み出すことに成功した。手法と思考を行き交いながら何度もインクを練り直し、刷り直し、イ メージの実体化に至ったプロセスを高く評価する。

池田・尾見・工藤|情報デザインコース|B領域

「彼氏候補は大学にいない」

映像、WEB|智勇館BR32

【選評】

女子大学生の日常によくある些細な笑い話をベースとした、3人の女子大学生によって制作されたショートコメディ は〝ふつう〟のリアルさとユルさと生真面目さのバランスが絶妙である。1本1分、全25話という形式は商業映画でもテレビ番組でもない、いつでも好きな時に気軽に見られるという、今では一般的となった映像コンテンツの在り方にも配慮されたものだが、この特性を巧く活かし具現化できたことも高く評価できる。

中谷観月|情報デザインコース|B領域

「MARAMIKHU-RICHOR」

立体|智勇館BR33

【選評】

卒業制作のテーマ「pass」を制止している時間と捉え、「エンターテイン」を領域テーマに掲げるB領域において、双方をうまく融合させた卒業制作ならではの秀作である。想像上の科学者をあたかも実在しているかのようにイメージし、観覧者を独自の国籍や空間にまで引き込むその表現は、細部にまでこだわりを見せる彼女ならではの緻密な作品に仕上げられている。

宮下和|情報デザインコース|B領域

【選評】

この作品は公園でのたわいない出来事のアニメーション。朝から夜にかけて、公園には様々な人たちが憩いを求めて 集まる。朝の犬の散歩、読書する老人、 帰路につく園児たちが遊具や滑り台に、小学生が下校途中に寄り道、中学生 は二人乗りブランコ。夕方いろんな人 たちが遊びや憩いの場として集まってきた、そして暗く人の気配が無くなる公園は…。この「刺繍+たわいない出来事」の組み合わせに、新たな価値を気付かせてくれた。

伊山大吉|情報デザインコース|A領域 hattori studio

「滋賀の藻と発酵文化」

ミクストメディア、写真|人間館エントランス

【選評】

未来の課題や社会問題研究の中、過去現在までに行われてきた文化的継承は様々な方法で受け継がれ更新されてきた。滋賀県出身と言うことも大きく影響していると思われる。近江の暮らしには自然と共に生きる知恵が地域の各所に浸透している。例えば、発酵文化。貴重なタンパク源を保存食として確保する技法。この発酵技術は今、世界に誇る日本の技術として伝わっている。この技法を使い、現在の琵琶湖で起こっている課題を解決する。環境問題を地域の伝承された技法と共に未来へ繋ぐ。

石井絵麻|イラストレーションコース|D領域

「”いろいろ”の仕立て方」

ミクストメディア|智勇館BR13

【選評】

「子ども」をテーマにイラストレーションに取り組んできた彼女にとって、卒業制作はまさに集大成と言える。ただ 単に「子ども向け」として作られた雑貨ではなく、12人の子ども達に対し3度のワークショップをおこない、それぞれの個性を最大限引き出した上で、「その 子のための雑貨」を作り上げた。そのプロセスだけでも十分評価できるが、個性をビジュアライズする創造力こそ、 石井の真骨頂であり評価できる。

坂口美香|イラストレーションコース|D領域

「浮遊牛に乗ったまま、雪だるまの鼻を釣る人」

イラストレーション|智勇館BR14

【選評】

イラストレーションの持つ面白さを1 年間通して探求し続けてきた所を高評価した。イラストレーションに必要な「テクニック」も1年間通して大きく進歩した。もうひとつイラストレー ションに大切な要素である「独創的なアイデア」を持ち合わせた作品である。 非現実的な世界、思わず笑ってしまうモチーフの組み合わせに、彼女の才能を感じる。展示方法はシンプルであるが、彼女の持つ絵の魅力が最大限に伝わる展示となっている。

西山美月|イラストレーションコース|D領域

「おだやかな生活」

インスタレーション、イラストレーション、映像|智勇館BR11

【選評】

一見、ゆったりとしておだやかな風景 だと見受けられるが、よくよく見てみると、眠りながらも足に何かがひっかかっていて少し気になっている様子が漂っていたり、持って帰る金魚が大きくて金魚すくいをしていたとは思えなくなってしまったり、おだやかがおだやかではなくなって見えてくる。この 「 一 見 」と「 実 は 」のあいだの隠された物語りを想像してしまうことこそが、本当のおだやかなことであり、おだやかな生活であると気づかしてくれる優れた作品である。

堀江由利奈|イラストレーションコース|D領域

「Lilyの計画」

インスタレーション|智勇館BR13

【選評】

1年間を通して絵を描くことを楽しみ、苦しみ、大量の絵を描き続け大きく成長してきた一人である。描きためた絵 をただ見せるということに収まらず、 作家のアトリエというコンセプトの元で、家具をオリジナルで制作し、小物な どを使用してリアリティのある演出を 加え作家のアトリエを見事に表現し た、またファンタジー的な遊び心もある魅力的なインスタレーションに仕上げた作品である。また100号、120号と いう大きなキャンバスに挑んだことも 評価が高い。

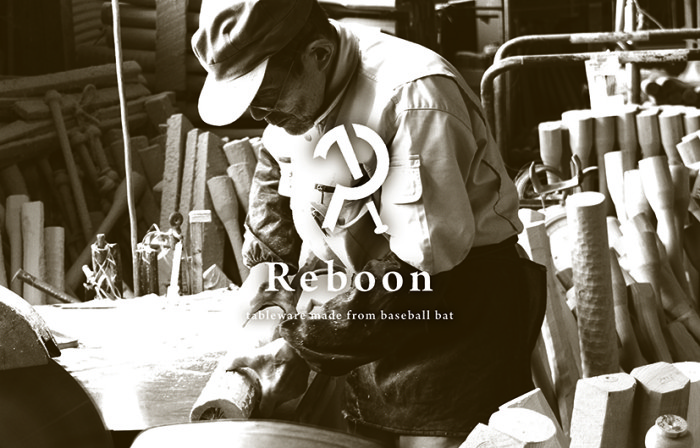

本居幸樹|イラストレーションコース|D領域

「Reboon」

冊子、ポスター、アニメーション|智勇館BR14

【選評】

実家のバット工場から出た「廃棄物」を 再生したプロダクトブランドは、形を変えただけでなく、まったく新しい価 値をそこに宿らせた。トータルデザインとしてロゴ、食器、グラフィックツール、映像と全てを作り上げた仕事量は 容易にできることではない。またイラストレーションを絶妙なバランスでグラフィックデザインと融合させた、そのハイブリッドなスタイルも高く評価できる。

有馬麻由|イラストレーションコース|E領域

「夜を抜け出して」

アニメーション|智勇館BR11

【選評】

アニメーションは「動き」を創る芸術で す。そのためには、1秒間を24枚の静止画に分解して扱う能力、つまり「動き」 を時間と共に変化する絵に還元(情報 化)して自在に扱う力が求められます。 こうした能力が非常に高いレベルで注 がれているのが本作です。登場人物の動きだけではなく背景や光線の変化も丁寧に表現されており、絵を入口にし て情報デザインに取り組むイラストレーションコースを象徴する作品と言えるでしょう。

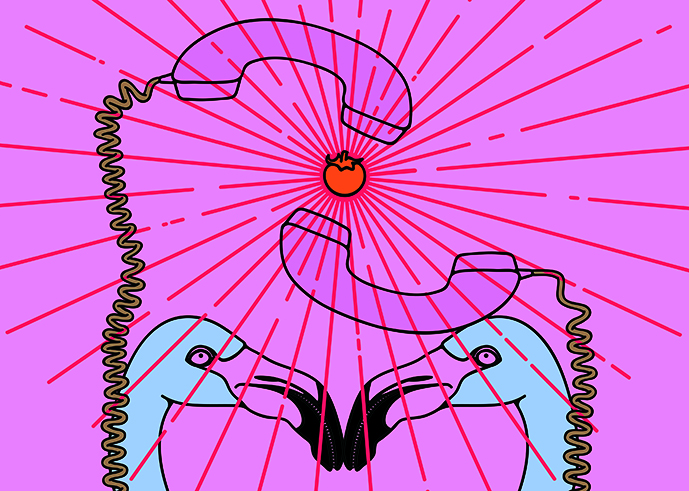

水谷麻衣子|イラストレーションコース|E領域

「delusion」

イラストレーション|智勇館BR13

【選評】

水谷は3回生の絵本ゼミでオリジナル 絵本を作る過程でサイバーパンクな傾向を自覚していった。路地裏の暗い犯罪者などを描きながら、不思議な清潔 感がある。この作品はその延長線上にある。加工された写真とイラストレーションが織りなす世界は、ひょっとしてこれは仮想空間なのではないか、ここに描かれているのは人ではなくレプリカントなのではないかと、見るものの心をざわつかせる。初めて見る光景なのに、懐かしく美しい。