2013年9月17日

日常風景

「芸術表現特論Ⅷ」講評会 <Bon Voyage -五感の行方->

大学院、夏の集中講義「芸術表現特論Ⅷ」の講評会がVOX SQUARE(ART ZONE隣)にて開催されました。 この授業...

2013年9月17日

日常風景

大学院、夏の集中講義「芸術表現特論Ⅷ」の講評会がVOX SQUARE(ART ZONE隣)にて開催されました。 この授業...

2013年9月6日

ニュース

大学院博士課程に在籍中の田村 香さん(D1)が、 京都新聞に取り上げられましたので、ブログにて紹介します。 &nbs...

2013年9月6日

イベント

京都造形芸術大学大学院学術研究センター公開講座 司会=浅田彰(京都造形芸術大学大学院学術研究センター...

2013年9月6日

イベント

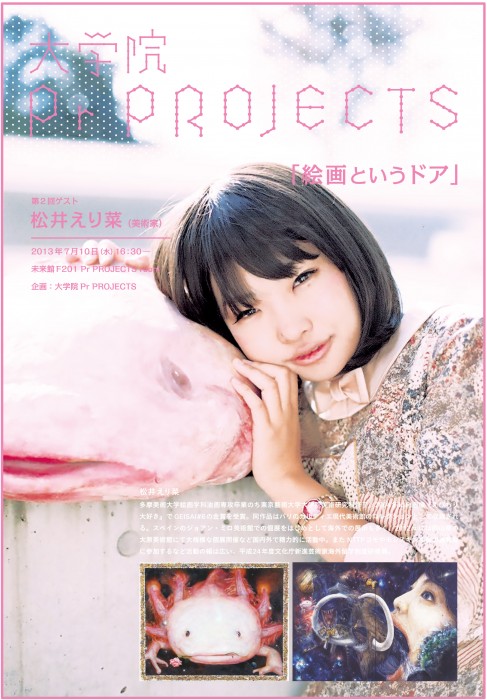

大学院 Pr PROJECTS(PAINTING RECONSIDER PROJECTS) 絵画/再考プロジェクト Pr PROJECTS第2回は、松...

2013年9月6日

イベント

7月15日に、修士課程2回生 芸術文化研究専攻 中間発表会が行われました。 芸術文化、歴史遺産、保存修復、...