2014年8月22日

日常風景

【プロに学ぶ】SANDWICH見学!

「プロに学ぶ」の授業の一環で、7月20日に京都の向島にあるSANDWICHの見学に行ってきました。 ご存知の通り、SANDW...

2014年8月22日

日常風景

「プロに学ぶ」の授業の一環で、7月20日に京都の向島にあるSANDWICHの見学に行ってきました。 ご存知の通り、SANDW...

2014年8月20日

ニュース

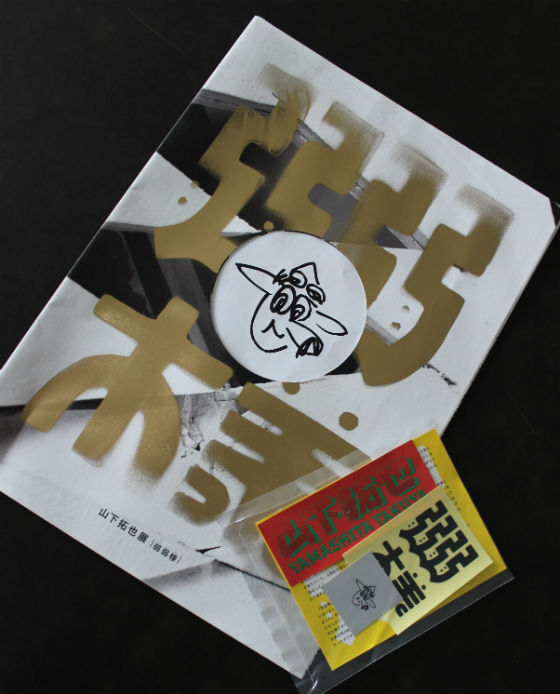

4回生の河原功也くんが企画した、山下拓也展『弱弱様』の展覧会ブックがついに完成!! この展覧会は、2013年度ARTOZ...

2014年8月5日

ニュース

本年度のACOP対話型鑑賞会に「鑑賞者ボランティア」として参加して下さる方を募集致しております。 詳しく...

2014年8月1日

ニュース

『教師になる』 12年度卒 似内達吉さん 大阪市立中学校美術教師 — 私立常翔啓光学園 特進Ⅱ類卒業→本...