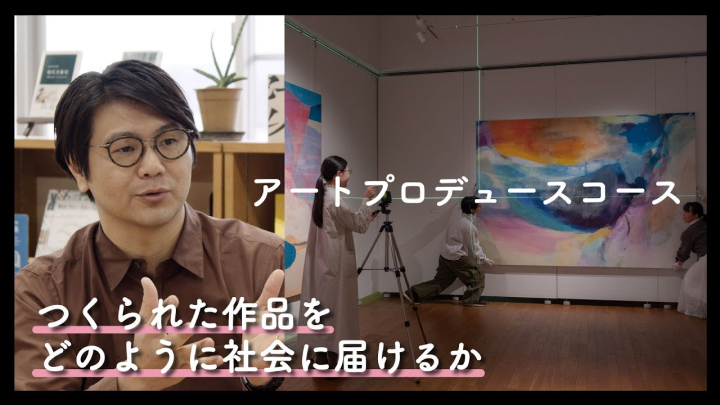

美術工芸学科

アートプロデュース

コース

芸術祭、展覧会、ワークショップなどの

アートプロデュースで社会課題に挑む。

学べる分野

アートプロデュース|企画構想|アートマネージメント|コミュニティデザイン|

美術史・美学・美術批評|アートプロジェクト論|文化政策|文化施設運営

将来のキャリア・就職

美術館でも、企業でも、まちづくりでも、

アートプロデュースの卒業生が活躍中

本コースの強みは、アートから始まる柔らかな「発想力」、課題を深掘りする「探究力」、実現性の高い「創造力」が身に付くこと。これら3つの力を用いて、展覧会の企画や教育普及プログラムの開発に携わる美術館の学芸員、アートでまちを元気にする芸術祭のスタッフなどアート関連の仕事はもちろん、新しい生活スタイルを提案する企業や、新規事業に乗り出すテーマパークで活躍している卒業生もいます。異なる領域をつなぎ、新しい価値を生み出すアートプロデュースの学びは、アート業界でもビジネスの現場でも大きな強みになっています。

主な就職先

文化施設・アートマネジメント

金沢21世紀美術館│山口情報芸術センター│京都芸術センター│福武財団│

おおさか創造千島財団│長野県文化振興事業団│アーツセンターあきた│山口県立劇場

教職

高校教諭(美術)│中学校教諭(美術)

一般企業(企画・広報など)

サントリーパブリシティサービス│TASKO│東映京都スタジオ│野村不動産ホテルズ│JINS│

ディーゼルジャパン│ほぼ日│京都信用金庫│東邦レオ

進学

東京藝術大学│京都大学│京都市立芸術大学│北海道大学│神戸大学│大阪大学│

九州大学│関西大学│立命館大学 ほか

入学に必要なスキル・知識

デッサンや美術を学んだ経験がない方も、このコースを目指すことが可能です。体験授業に取り組む姿勢や意欲などから能力や適性を評価する授業形式の入学試験に是非チャレンジしてください。

コースの特色

- 芸術を社会に活かす企画力を学ぶ

- 社会課題に取り組むプロジェクト型授業

- 行政や企業などと連携した実践的な活動

- 対話型鑑賞などの教育手法を習得

- 作家と連携して展覧会を企画・運営

4年間の学び

企画とプロデュース。

展覧会などの企画・実施に取り組み、体感的に「プロデュースとは何か」を学びます。アートを活用するために必要な学びもゼロから始めます。

展覧会をいちからつくりだす

展覧会を企画・実施し、必要な道具や空間、企画を協働・運営するためのコミュニケーションなど基礎を学びます。実践を通してアートプロデュースを知り、その必要性に気づきます。

「3つの能力」を試す。

プロジェクト型授業では社会の課題に対し「想像力・探究力・創造力」をどう活用するか試します。アイデアを社会にどう結びつけ、実践するかを学びます。

社会とつながるプロジェクト

文化施設や企業などと連携し、それらの抱える課題解決に向けた企画やプロジェクトを立案・実施。当事者として社会と関わり、アートが社会の中でどのような位置づけなのかを理解します。

自主企画に取り組む。

自身の関心領域で研究や活動を行い、専門性を磨きます。アートの力や自身の専門性を社会に活かせる企画を自ら立案し、実現することを目指します。

自主企画の構想と実現

領域横断しながら学ぶ中でテーマを見つけ、自主企画を構想・実施。美術の展示や地域活性化イベント、教育に関するワークショップなど、社会課題の解決につながる企画を考えます。

アートで社会を活かす。

芸術を通して世の中に新たな価値を生み出し、よりよい社会を構想する力を身につけるとともに、社会における芸術の意義を高める制作や研究を行います。

卒業制作・研究

アートプロデュースが目指す究極の目的は、アートの力でよりよい「未来を企画する」こと。未来に問いを投げかけ、人や社会を動かすことを目指し、研究や展覧会企画などに挑みます。

TOPICS

これも、アートプロデュースコース。

劇場でのワークショップ企画・運営

ロームシアター京都のイベント「プレイシアター」で、こども向けワークショップを企画・運営。本コースでは、京都市や高槻市の文化施設からの依頼で、アートに親しみのない人もその魅力や楽しさに気づいてもらえる企画を考え、実践しています。

1年生からの展覧会づくり

1年生が主体となり、はじめてつくりあげる展覧会「記憶と記録とエピソード展 『作品』」を開催。展示方法や道具の使い方を学ぶとともに、日常の何気ないものに新たな価値を与えるアートプロデュースの仕事を実践的に理解しました。

学内で学芸員の仕事を学ぶ

学内にある芸術館を会場に、本学が所蔵する美術作品や現代美術家の作品などを紹介する展覧会「infinite journey 果てしのない旅」企画に、本コースの学生が参加。作家へのインタビューやトークイベントの企画などに取り組みました。

リサーチで地域の課題を発見する

大阪府の豊中市立文化芸術センターから依頼を受け、センターの貸館やカフェの利用者について1年かけて調査を行い、報告会を行いました。リサーチを通して地域の課題を発見し、社会に対し文化事業・文化施設が持つ意義を考えます。

学生作品

教員紹介

卒業生紹介美術工芸学科

「シェル美術賞2020」学生特別賞、「ART AWARD TOKYO MARUNOUCHI 2021」Proactive賞受賞。現在は京都にアトリエを構え「ARTISTS’ FAIR KYOTO 2022」やグループ展「DAWN-EXPOSITION2021.04-」に参加。2022年には個展「outline」「ピースとホール」を開催するなど、次々と作品を発表している。

大学1年生の頃から「対話型鑑賞」と呼ばれる鑑賞法を繰り返し、作品と人のかかわりについて考える日々を過ごす。芸術や文化とのかかわりが深く、「対話型」の経営を大切にする社風に惹かれて京都信用金庫に入庫。「ゆたかなコミュニケーション室」に所属し、イベント企画や広報誌の制作など、地域と人、人と人をつなぐ活動に携わっている。

アパレルブランドのWebムービーを中心にメインPMを担当。映像制作の企画から納品まですべての進行をマネジメント。スケジュールや予算管理などを行っている。

都市空間における自身の身体感覚を基軸に、そこで蓄積された情報を圧縮・変換する装置として写真を拡張的に用いる。「KG+2018Award」「sanwacompany ArtAward/Art in The House2019」グランプリ受賞。

コース活動紹介 最新ニュースをPICKUP!

取得できる資格

- 中学校教諭一種免許状(美術)

- 高等学校教諭一種免許状(美術)

- 博物館学芸員

全学科参加型

プロジェクト

学年や学科を飛びこえて、

社会とつながる教育プログラム