- 2021年10月6日

- イベント

大きな節目に写した揺らぎ 写真・映像コースの2年生展が開催!【文芸表現 学科学生によるレポート】

違うジャンルを学んでいても、芸術大学でものづくりを楽しむ気持ちは同じ。このシリーズでは、美術工芸学科の授業に文芸表現学科の学生たちが潜入し、その魅力や「つくることのおもしろさ」に触れていきます。

文芸表現学科・2年生の出射優希です。写真・映像コースの方にお話を聞かせていただくのは初めてでしたが、写真を撮ることと文章を書くことは、思っているよりずっと距離が近いように感じます。モノクロで世界を写した写真展について、写真映像コースの学生の方からご提供いただいた写真とともに、モノクロの言葉でご紹介していきます。

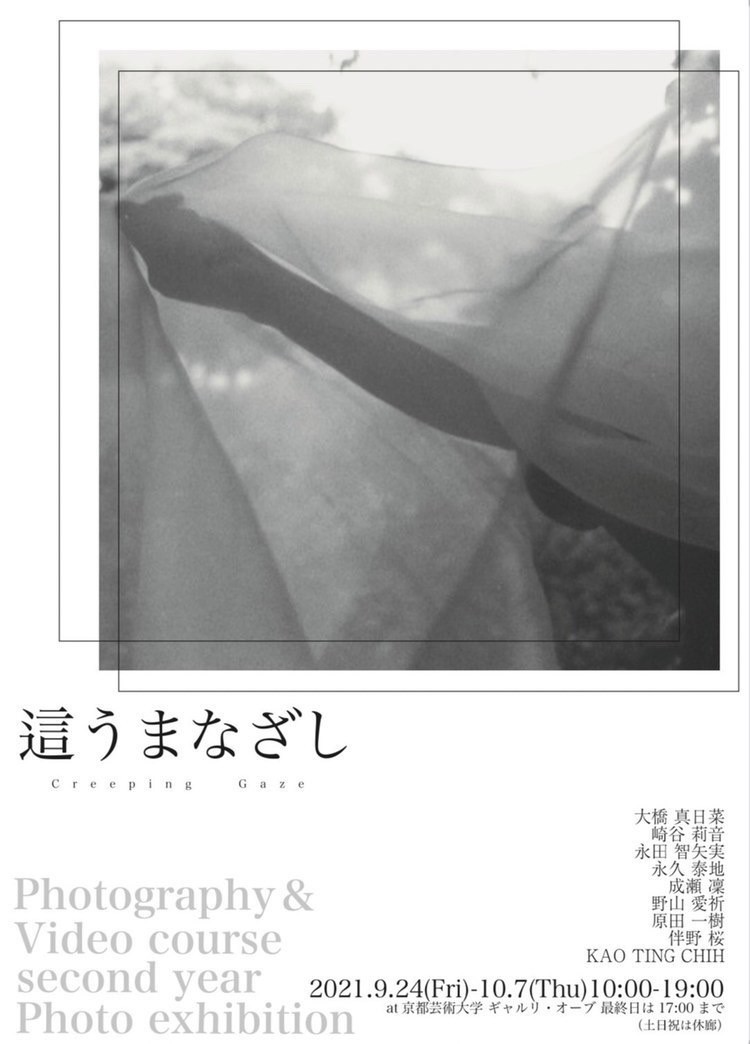

●2年生初めての展覧会、「這うまなざし」

写真・映像コースの2年生有志によって開催された写真展、「這うまなざし」。

モノクロフィルムだけで表現するという制約のなかで、それぞれが写真と向き合った時間の濃さを感じます。

会期中、通りがかった学生や教職員の皆さんが足を止め、じっと写真を見つめている光景を何度も目にしました。

撮影者のまなざしに、鑑賞するまなざしが重なる様子は、写真に捉えられた「瞬間」が何層にも厚みを持っていくような、不思議な光景です。

こうした形で写真展を開催するのは2年生にとって初めてのこと。

今回は実際に参加されていた、写真・映像コースの2年生、原田一樹さんにお話をお聞きしました。

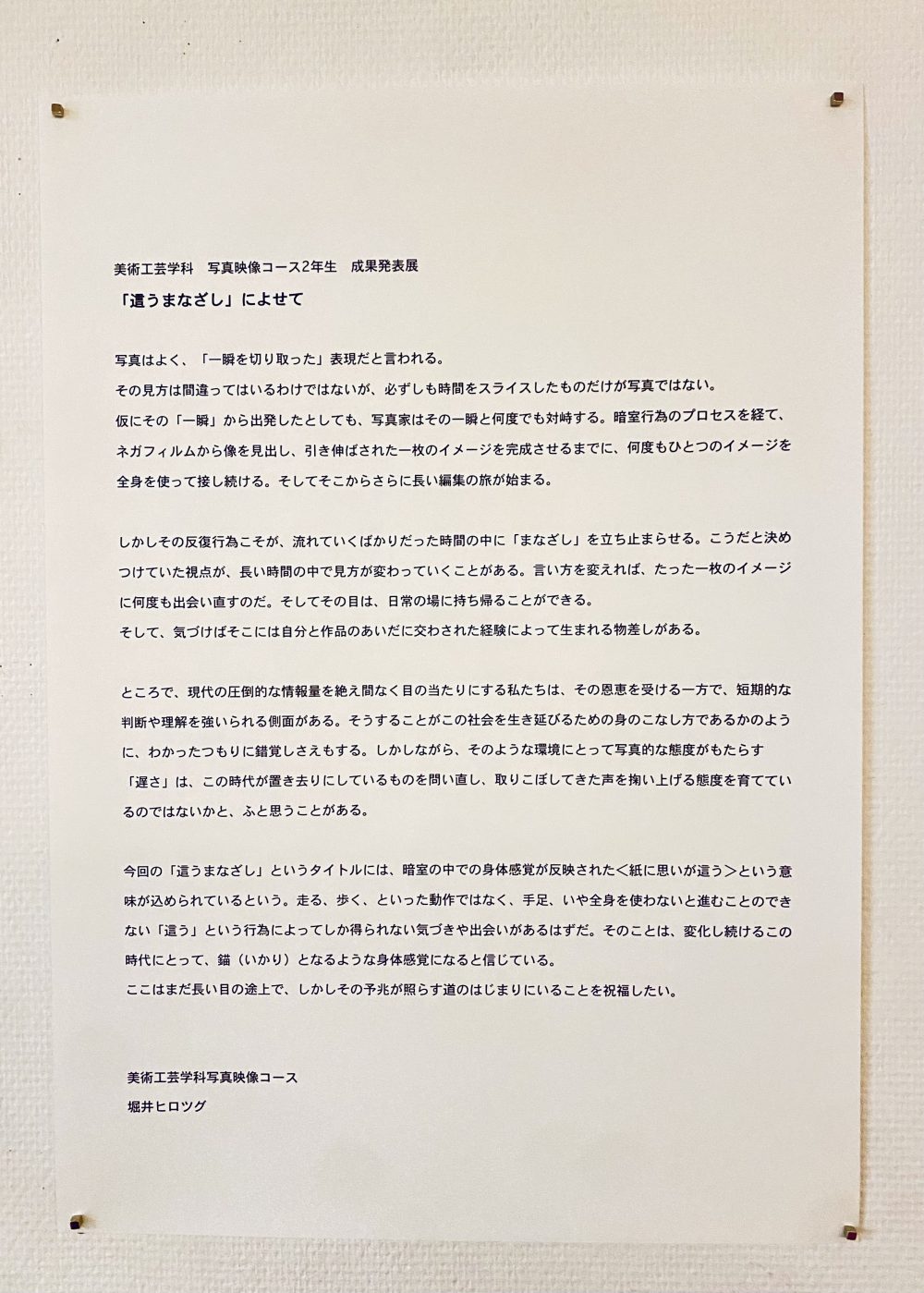

●先生の言葉が、歩みを支える

「這うまなざし」という展覧会タイトルは、作品が完成してから全体を貫くものとして付けられています。

フィルムを暗室で自ら現像して、それを作品として何度も試行錯誤しプリントする工程を経て、〈紙に思いが這う〉というそれぞれの実感がこもっているこのタイトル。

最初は別の案があったのだとか。

開幕も勿論素敵ですが、幕を開いた後に、それぞれが歩みを進めていることが伝わってくるタイトルになっているので、とても的確ですね。

先生から伝えられたことのなかには、「作品全体のうち撮影は1、2割で、その後のプリントが重要だ」ということもあったのだそうです。

撮影したフィルムを何度も繰り返しプリントして、作品として光の量や質感を自分の納得のいくものにしていくことで、その言葉を実感したと語ります。

●成人する節目に残した揺らぎ

こちらが原田さんの作品です。

幼い頃に繰り返し見た母の夢が題材になっており、柔らかい光のなかに存在する、なんとなく不安定で非現実的な光景は、夢の危うい印象も与えます。

2年生は多くが19歳から20歳を迎える学年ですが、その揺らぎを残しておくという意味でも、2年生で開催された展覧会というのは特別なものを感じます。

●作品を結ぶストーリーを、写真に与える

5枚でひとつの作品として、写真の構成もこだわったポイントなのだとか。

自分の表現したい世界を写真として留めるために、1枚の写真と全体の調和を何度も反復する行為は、それこそ紙の上を這うような、地道なことなのだと思います。

●這うような歩みのその先に

額装もそれぞれの手で行われているそうで、自分の作品を壁にかけるまでに何度も思案したことが、どの作品からも伝わってきました。

写真というひとつの枠組みのなかで考えを重ね、フィルムだからこそ生まれる写真と向き合う時間。

シャッターを押す瞬間を超えて、「写真を撮る」という行為の底の深さを覗いたような気がします。

ひとつの節目を迎えた2年生の活躍に、注目です。

▶京都芸術大学の資料請求はこちらから