- 2025年7月14日

- イベント

【6/29(日)オープンキャンパスにご来場いただきありがとうございました!】

こんにちは、歴史遺産学科研究室です。

6/29(日)に入試対策ミニオープンキャンパスが開催されました。

歴史遺産コースでは、「おまじない札をデザインしよう〜祇園祭にみる、まじないの歴史と文化〜」をテーマに祇園祭に関するおまじない文化の歴史のミニ講義とオリジナルおまじない札作成を行いました!

今回はそのオープンキャンパスの様子をお伝えします。

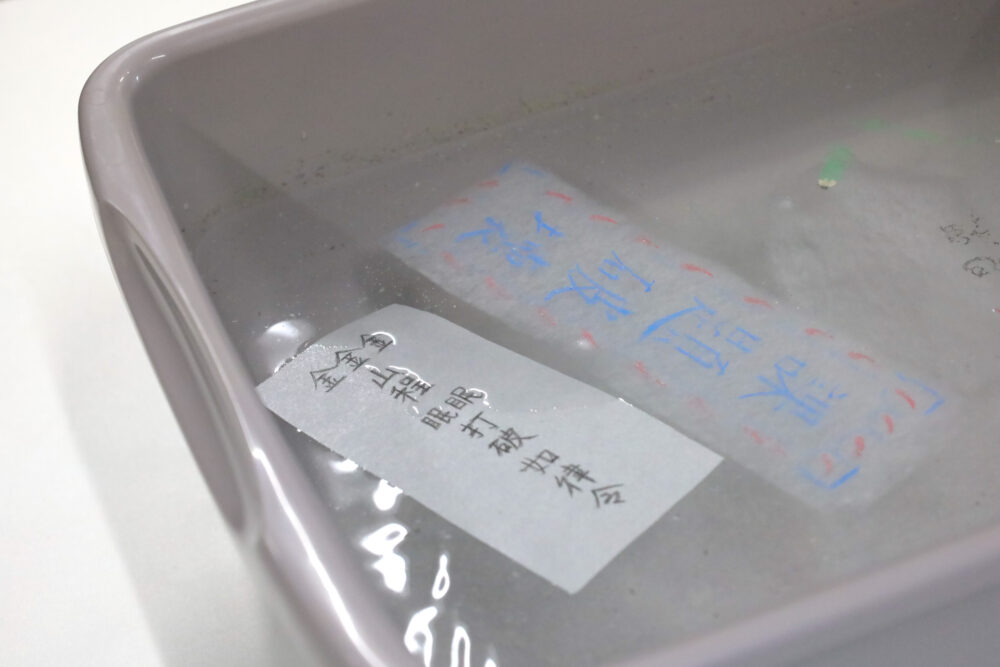

ミニ講義の前に、まずは実際にオリジナルのおまじない札を作成していただきました。使用したのは、水に溶ける紙です。この紙に色鉛筆で願いごとを書き入れ、好きな形にハサミでカットしていきます。自由な発想で思い思いの札を作っていただきました。

作成し終えた後は、ミニ講義が始まりました。現在開催している祇園祭からおまじない文化を見ていきます。

京都の町を歩いていると、住宅やお店の玄関先に「笹」を束ねて熨斗(のし)がついた飾りを見かけたことがあると思います。これは、祇園祭で販売される「ちまき」と呼ばれるもので、疫病や災難を除けるお守りです。「ちまき」には、『備後国風土記』逸文に記されている「蘇民将来」の説話に基づいて、「蘇民将来子孫也」と書かれた護符が添えられ、軒先に吊るす風習があります。毎年7月、八坂神社や各山鉾のお会所で頒布されています。

この他にも、村への災厄の侵入を防ぐ呪術「道切」や、下鴨神社の「流し雛」、さらには研究室の壁に貼られている「角大師護符」など、さまざまなおまじないの事例を紹介しました。こうして見てみると、おまじない札は私たちの生活の中にごく自然に溶け込んでいることがわかります。

講義を聞いたあと、再びおまじない札作りに挑戦していただきました。今度は、講義の中で紹介されたデザインの意味や形の由来などを意識しながら、皆さんより深い思いを込めて作成している様子が印象的でした。

完成したおまじない札は、最後に水に溶かします。水に流す行為には、穢れ(けがれ)を洗い流す意味も込められており、皆さんの願いが清らかに届くよう祈りながら、静かに水に浮かべました。

この一連の体験を通じて、古くから続くおまじない文化を「知る」だけでなく、「感じる」ことができたのではないでしょうか。

【参考サイト】

公益財団法人祇園祭山鉾連合会

(参照 2025-07-09)

京都で遊ぼう

粽(ちまき)とは | 祇園祭2025 GION-MATSURI by京都で遊ぼう

https://www.kyotodeasobo.com/gion/chimaki/

(参照 2025-07-09)

7月26日(土)・27日(日)

ブース型オープンキャンパス開催!文化財保存修復・歴史遺産コースでは、「平安貴族の遊びを体験してみよう!ー貝合わせー」をテーマに貝合わせ絵付け体験と遊びの体験をご用意しております。ぜひお越しください!!

https://www.kyoto-art.ac.jp/opencampus/oc07-26_07-27/