日本文化と…

カテゴリー : 過去の情報(~2016.3)

昨日の日本芸能史は待ってました!の『石見神楽』。

「八岐大蛇」は昨年に引き続き大変盛り上がる実演!

劇場の広さによっては八頭の大蛇が登場できないこともあるそう…

やはり八頭いると迫力が違います!

爬虫類の好きな私はテンションが上がります!

そしてスサノオと大蛇の格闘!

大蛇が火を噴いて…スサノオ、気をつけて~

そして無事に首を討ち取り一件落着。

ホワイエには、毎回、石見神楽温泉津舞子連中の皆さんが面や衣装を展示してくださいます。ありがとうございます!!

こうして間近で見れることはなかなかないので皆さんじっくり観察されています。

そしてそして、田口先生の企画繋がりで、皆さんにお知らせです!!

昨年開催しました「京都のくるわと芸能研究会」シンポジウムの第二回となります、

シンポジウム「日本文化と<性>」

を10月2日(日) 14時より春秋座にて開催いたします!

今回は「日本文化と<性>」というなかなかに禁断(?)なテーマを4名の専門家を招いて、学術的(!)にお話しいただきます。

公演詳細ページからもご覧いただけます今回のチラシのデザインは、マラルメⅡに引き続き佐藤一博先生!昨年のさわやかなターコイズブルーの第一回シンポジウムチラシもデザインしてくださいました。今年はなんと大胆なピンク色。

しかし佐藤先生のセンスで大変上品にも感じさせます。さすが!

さてこの研究会、500円という格安!ですので皆さん是非ご参加くださいませ。

劇場でお待ちしています。

ツチヤ

マラルメ・ポスターはってます!

カテゴリー : 過去の情報(~2016.3)

こんにちは、川原です。今日は風が強い一日でした。

本日から、造形大名物の大階段をあがると目に入ってくるのは・・・

!

!!

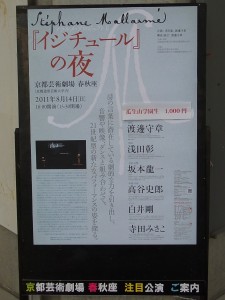

はい。マラルメ・プロジェクトⅡポスターです。

チラシ(黒)・ポスター(水色)は、昨年に続き、造形大の情報デザイン学科教授、佐藤博一先生にデザインいただきました。

さて、マラルメ・プロジェクト第二弾<『イジチュール』の夜>は着々と準備が進んでおりまして、打合せ&稽古を重ねております。

今年度の舞台を少しご紹介しますと・・・

・朗読は主に日本語で、少しフランス語が入る予定です。

・昨年は二部制でしたが、今年は一部(パフォーマンス)のみ、休憩ナシの予定です。

日本語朗読とはいえ、マラルメの詩は聞いただけで分かる、というものではありませんが、昨年同様、坂本龍一さんのライブ音楽(音響)と、高谷史郎さんの映像が入りますので、朗読とともに展開される『イジチュール』の世界をお楽しみいただけると思います。

また、昨年度、渡邊守章先生演出、マルグリット・デュラス作『アガタ』―ダンスの臨界/語りの臨界―に出演されたダンサー、白井剛さん、寺田みさこさんも出演します。

(『アガタ』白井剛さんと寺田みさこさん 撮影:清水俊洋)

昨年よりも更に進化した舞台になる予感・・・どうぞご期待ください!

川原

「マラルメ・プロジェクト2――『イジチュール』の夜」のこと

カテゴリー : プロデューサー目線

昨年5月に、筑摩書房から『マラルメ全集1』が刊行されて、約四半世紀かかった5巻本の全集が完結した。『全集1』には、「全詩集」と哲学的未完の小話『イジチュール』、ならびに詩人最晩年の「植字法的詩篇」の冒険『賽の一投げ』が収められているが、編集委員の一人であった私は、『全詩集』中の白眉ともいうべき『半獣神の午後』および『イジチュール』の翻訳・注解を担当した。

昨年は、この全集の完結を祝うという意味で、私が『エロディアード――舞台』と『半獣神の午後』をフランス語原文で読み、それを坂本龍一氏の音楽と、高谷史郎氏の映像が

マラルメの詩の宇宙的広がりを見事に暗示した。コーディネーターというかモデレーターとして、浅田彰氏が極めて積極的に動いてくださったことも成功の重要な要素であった。

そもそもフランス語の詩を、日本人がフランス語で読む、などというのは、多くのフランス人にとっては「悪い冗談」程度にしか受け入れられないだろうというのは無理もない考えだろう。しかし、フランス古典主義悲劇の頂点に位置するラシーヌ悲劇を日本語にし、かつそれを演出してきた者としては、フランス語の「詩句の声」は、常に自分の体で聞いてきた。それは翻訳者の実践としては、ラシーヌの天才に及ぶべきもないが、日本語で「ラシーヌ悲劇の詩句」の等価物が、舞台に立ち上がることを目指している。

その意味では、フランス語原典で読むほうが、逆説的に聞こえるかもしれないが、よほどリスクが少ない。もちろん、「朗誦法」というものが、日本の伝統演劇のようには、パフォーマンス・レベルで伝承されてはいないのだから、こちらの解釈に従って、選択肢は広い。

ともあれ、そういう訳で、昨年は『半獣神の午後』と「エロディアード――舞台」の二編を読んだのだが、今年はその延長線上で、「未完の哲学的小話」であり、難解をもってなる『イジチュール』に挑むことにした。

この哲学的小話は、1860年代後半に、当時、南仏の中学校の英語教師であったマラルメが、「半獣神」と「エロディアード」をコメディ=フランセーズで上演してもらおうという計画の挫折後、すでに悪化しつつあった神経症が狂気の境へ隣接し、「詩が書けない」状態が極限的様相を呈し始める。それを脱却するために、デカルトに倣って「虚構」によって思考する実験として――マラルメ自身の言葉によれば、「類似療法(オメオパティー)」の「毒ヲモッテ毒ヲ制ス」という手法にならって――書いたのが、この『イジチュール』である。

ブランショからデリダに至る20世紀後半の「文学についての根源的問い」が、常に参照してきたテクストであるが、それは1925年に、マラルメの娘婿ボニオ博士が、遺稿から読み起こした版(1925年)が定本となっていたが、その読みに無理があることは人々が気づいていた。マラルメ没後100年を記念して新しくなった『プレイヤード叢書』の校訂者ベルトラン・マルシャルによる新しい「読み」によって、今回の『全集』版は訳されている。

従来の理解とは大きく変わるところもあり、また言説の不確定性も、このような舞台パフォーマンスを可能にするように思えている。

渡邊守章

(舞台芸術研究センター プロデューサー・演出家)

今日はニャンの日パート③??

こんにちは!

またお会いしましたね、ツチヤです。

今日は22日なのですが、「ニャンの日」担当ツカモトさんからペンを奪い取り、

私ツチヤがお送りいたします。

お昼寝中の劇場ネコ。“なっぴー”やら“劇場劇子”やら呼ばれております。

最近、晴れの日に劇場の窓から外を覗くとこんな風に心地よくお昼寝しています…

そして、そんな猫も転がる梅雨の晴れ間に行われましたのが…

公開レクチャー・シリーズ

劇場の記憶 ―舞台芸術の半世紀―

第二回「日本の伝統演劇における現代性①-能と狂言を中心に」

松岡心平先生と渡邊守章先生が、世阿弥や猿楽からさらに現代性まで、お話をされました。

松岡先生のお話はさすがにどれも興味深い!!

そして本日のレジュメより先日、毎日新聞に掲載された渡邊先生と世阿弥。

このツーショット一体どんなお話をされているんでしょうか…

ツチヤ

琉球舞踊の巻

カテゴリー : 過去の情報(~2016.3)

雨が続きますね…

しかし、梅雨が明けてやってくるのは夏!

夏といえば南の島!

日本の南の島といえば沖縄!

ということで。

本日の日本芸能史は“琉球舞踊”。宮城能鳳さんの舞踊と西江喜春さんの唄・三線による実演と茂木仁史先生が解説をお話くださいました。

琉球は中国と日本の二重支配にあり、日本のものでも中国のものでもない琉球独自の文化を創造したんですって。

そしてこちらは、宮城能鳳さんによる実演で、女踊『諸屯(しゅどぅん)』。

女性が失恋によって悶々ともだえる様子からやがて虚ろな諦観が包むまでをしっとり描いています。“琉球舞踊”には賑やかで明るいイメージがありますが、『諸屯』は静かで派手な振りはなく、内に秘めた儚い女心の謡に合わせ踊られておりました。

西江喜春さん(写真右)による「千瀬節」「仲風節」は、茂木先生曰く、まさに“沖縄の『ロミオとジュリエット』のバルコニーでのシーン”のように「あなたの元へ飛んでいきたい」「どうか出てきてください」と唄われているそう。その旋律やリズムが沖縄の浜辺を春秋座に運んできたかのようでした。

なんてステキな…

そして最後は先ほど『諸屯』を踊られた宮城先生と受講生の皆さんで「カチャシー」を。

解説、実演、実技と“琉球舞踊”に深く触れた本日の講座でした。

次回の日本芸能史は、“田原のカッコスリ”です。

ツチヤ

「ラ・ボエーム」出演 川越塔子さんのご紹介

カテゴリー : 過去の公演

こんにちは。上田でございます。

この間、「手塚治虫のブッダ」の映画を観に行ってきました。

最近涙腺が緩んでいるのか、始終泣いておりました…(つ_T)

涙腺つながり(?)ということで、今日は9月開催の「ラ・ボエーム」に出演される川越塔子さんをご紹介致します。

オペラファンの方は既にご存知だと思いますが、川越さんは東京大学法学部出身という経歴のお持ちであり、東大卒業後は、武蔵野音楽大学大学院声楽専攻に進み、2002年日本オペラ協会公演「夕鶴」つう役でオペラデビュー。

イタリア留学をされておりイタリア語もご堪能で、日本舞踊も学ぶなどマルチな才能を兼ね揃えられています。

昨年の10月に春秋座で開催した「夕鶴」公演の映像を見ましたが、すごくきれいな歌声と声量に鳥肌が立ちました…!

「オペラ歌手は体格がよい」とばかり思っていましたが、自分の中のオペラ歌手のイメージが覆りました!(オペラ歌手の皆様申し訳ございません…)

この歌声を生で聴けるのかと思うと楽しみで仕方がありません!

川越さんはブログもされてらっしゃるので、ご覧になってみてはいかがでしょうか??

上田

今年もマラルメ!

カテゴリー : 過去の情報(~2016.3)

こんにちは、制作助手ツカモトです。

先日テント小屋でやっている巡業の芝居を初めて見て、

あまりのパワーに衝撃を受けたツカモトです。

さて、ご報告が遅くなりましたが、

昨年おこなわれました『マラルメ・プロジェクト』の第二弾を

8月14日(日)に開催します!!

題して、マラルメ・プロジェクトII『イジチュール』の夜

マラルメ作品の中でも難解といわれる「イジチュール」に挑みます。

企画、朗読は大学院長・浅田彰、当舞台芸術研究センター所長・渡邊守章、

構成・演出も渡邊守章がおこないます。

前年度と同様に音楽・音響に坂本龍一さんを、

映像・美術に高谷史郎さんをお迎えします!

そして、今回初めてのダンサーの、

白井剛さんと寺田みさこさんが加わります!

実験的でワーク・イン・プログレスなのが特徴であるこの企画。

現在、公演に向けて打ち合わせ&稽古を重ねておりますので、

乞うご期待!

明日14日(火)が友の会先行発売、

あさって15日(水)一般発売開始です!

今年のお盆はマラルメと五山送り火というのはいかがでしょう?

ツカモト

春秋座で“恋”しませんか?

カテゴリー : 過去の公演

突然ですが、皆さんは“恋”してますか??

来い来いと願っても来ないのが“恋”。

“恋”に落ちるような出会いはそうそう転がっているものではありません。

例えば、

クリスマス・イブに寒さに耐えかねて火を借りにきたお針子と詩人が出会うように…

例えば、

気晴らしにと友達と忍びこんだパーティーでその家の一人娘と出会うように…

例えば、

挫折したピアニストがしだいに心惹かれあう声楽家と出会うように…

まるで、ドラマのような…どこかで聞いたような…

そう!

今年の春秋座の夏~秋にかけての社会普及系プログラムは、そんな“恋”をしたくなるような作品が三本も続きます!

普段では考えられないような物語、劇場で美声や美しい肢体から繰り出される技や演技が私たちを非日常のロマンチックな世界に誘ってくれるのでしょう!

どんな出会いにも意味がある。

劇場でお会いしたお客様でそんなことをお話くださった方がいらっしゃいました。

人と人との出会いの縁。

ドラマチックな出会いではなくてもいろんな出会いを大切に思えます。

人と舞台との出会いもまたなにかの縁で結ばれているかのも…

劇場でお待ちしております。

ツチヤ

「春秋座はアクセスが悪い」?

カテゴリー : プロデューサー目線

「春秋座はアクセスが悪い」とよく言われます。確かにJR京都駅からは⑤番の市バスで50分もかかってしまいます。地下鉄で烏丸丸太町まで来て、204の市バスに乗り換えても35分はかかるでしょう。しかし、大阪からの場合は京阪電車の特急に乗り、終点出町柳まで来ると③番の市バスで15分です。

私は昨年の9月から敬老乗車証なるものを購入し、有効に使わせていただいていますが、そこで気がついたのは「上終町京都造形芸大前には実に多くのバス通っている」ということでした。市バスの③番、⑤番、204番、京都バスの55番。上終町(かみはてちょう)と言うといかにも辺鄙なところを連想させますが、実はとても便利なところです。

時間は多少かかるけれど、ゆとりを持ってお出かけいただければそう疲れずにたどり着けます。10月中には、あの大階段を上らずに済む新しいエレベーターも完成いたします。

大阪に出かけることを考えたら、京都市内にお住まいの方はどれだけ楽か分かりません。

また繁華街で食事をするとなると、結構高くつくものですが、春秋座の近くにはリーゾナブルで静かで、おいしい、雰囲気のいい店がいくつかあります。

今回は私が責任を持ってお勧めする3店をご紹介しましょう。まず日本そばのお好きな方には「皆川」をお勧めします。いかにも京都らしい店構えで、打ち水した石畳、和紙に毛筆で書かれたメニューが目を引きます。私のお気に入りは「揚げ玉入りおろしそば」。甘めのたれに具がいっぱい入っていておそばの味を引きたたせています。ちなみにお昼をここで取る時はこのメニュー一点張りで、私が注文する前に「揚げ玉入りおろしそばですね」と言われます。何とかの一つ覚えみたいで恥ずかしいのですが、ぜひ、一度お確かめください。

洋食党の方には「猫町」があります。大正ロマンを感じさせる、重厚なテーブルや柱時計が心を和ませてくれます。土、日以外はご夫婦お二人で切り盛りしていて、ボリュームのある本格的な洋食を出してくれます。奥には7~8人で会食を楽しめる個室があるのでお友達と観劇の後など寄るには最適です。

京風中華なら、徒歩1分で行ける「叡」が一押しです。こちらも、ご夫婦だけでやっている12名くらいしか入れない可愛い空間ですが、味良し、雰囲気良し、その上リーゾナブルな料金で感動してしまいます。京都にはこじんまりとした構えで本物を提供するお店が時々ありますが、まさに「叡」はそのお手本のような店です。ご主人の陳武さんと奥さんの直子さんは高校時代の同級生同士だそうで、抜群のコンビネーションがリピーターを増やしているのかもしれません。ことに「叡」のチャーハンは芸術的です。また、ランチについている前菜は大原の野菜で季節感たっぷり、直子さんの説明でおいしさ倍増です。

今回ご紹介した3つの店の詳しい情報はネットで調べられます。ここではお勧めだけになりますがお許しください。

とにかく「春秋座はアクセスが悪い」と言う風評に惑わされることなく、お出かけいただきますようお待ちしています。

橘市郎

(舞台芸術研究センター プロデューサー)

土蜘蛛の巻

カテゴリー : 過去の情報(~2016.3)

16日、春秋座では公開講座「日本芸能史」5回目、

壬生大念仏講さんによる壬生狂言が行われました。

「せりふ」を用いない無言劇であることなどが特色とされる壬生狂言ですが、

迫力ある身振り手振りとお囃子によって物語に引き込んでいきます。

今回の演目は『土蜘蛛』。

なんと言っても見せ場は、蜘蛛が吐き出す糸!糸!糸!

とってもキレイで妖艶です。

客席の色んなところから「おぉ~」という歓声が上がっておりました。

この蜘蛛の糸、重石である鉛に薄い紙を巻きつけて、

キレイな放物線を描くように作られているんですが、

なんと全て壬生大念仏講の皆さんによる手作りだそうです。

しかもこの糸を拾ってお財布入れておくとご利益があるんだとか!

演者の方々は普段は自営業をされている方や学生さんで

本職のかたわら練習をし、公演をされています。

慣わしとして、演者の方が表に出てお話をされることや名前を名乗られることは

ほとんどないそうですが、今回は特別に少しお話もしてくださいました。

毎回新しい世界との出会いやサプライズがあるこの「日本芸能史」。

来週は上原まりさんをお迎えして、琵琶の実演を行っていただきます。

どうぞご期待ください。

※受講希望の方はコチラ

さて、本日のブログは私、西村が担当させていただきました。

はじめましてでございます。

それではまた。

西村