「踊りたくなる!」ハンガリーのジプシー音楽と超絶技巧の演奏!!

カテゴリー : 過去の公演

さて、7月に入りましたね。今日も雨模様…

梅雨明けはいつなのか!?夏はやってくるのか!?

と、日々空に疑いの目を向ける今日この頃。ツチヤだけでしょうか??

そんな雨雲を吹き飛ばすかのごとく、現在春秋座では木ノ下歌舞伎が若い感性の新しい舞台を準備中。今週末ご来場予定の方、お楽しみに。

あ、ひとつご注意を。木ノ下歌舞伎「義経千本桜」は、古典作品ではありません。

現代演出家の新しい演出の現代演劇です。きっと新しい視点で“歌舞伎”を観ていただけることでしょう!

観ていただいてそう感じたら、ぜひ9月6日(木)の「松竹大歌舞伎」もご予約くださいませ。

さてさて、本題からそれているように思いますが…

いまやその歌舞伎の世界は襲名ブーム真っ只中。

7月1日(日)シンポジウム「日本文化としての家元」では、諏訪先生も語られていましたように名前を受け継ぐということは、日本では、先祖の“霊威”、家の神をも受け継いでゆくということでした。

「日本では」?

そう、お待たせしました。ここでやっと本題に入ります。

10月13、14日と開催する【春秋座オータムコンサート】!

その2日目・10月14日(日)14時開演、

情熱と哀愁のジプシー音楽「ラースロ・ベルキとジプシー楽団」

私の世代で言うとその体制は「安室奈美恵 with SUPER MONKEY’S」といったところでしょうか…

安室奈美恵もとい、ラースロ・ベルキ氏のその名は、先代である父親からヴァイオリン演奏の技術とともに受け継いだ名前なのだそうです。襲名の文化は日本だけではないのですね!

名門と呼ばれるベルキ家に生まれ、その演奏は随一と呼ばれた先代“ラースロ・ベルキ”。そんな父に幼い頃から正統ジプシー音楽伝承者としてヴァイオリンを習い、いまやそのテクニックは先代を超えるとも言われています!

そして、SUPER MONKEY’Sもとい、ツィンバロム・ターロガトー・コントラバス・ヴィオラを演奏するジプシー楽団は、ハンガリーの国中から優れた奏者を集めた無敵楽団なのです!

名と共に「ハンガリーのジプシー音楽を世界に!」という先代の意志をも継ぎ、楽団のリーダーとなった当代ラースロ・ベルキは、ハングリーに国内外で活動を続けます。会場の雰囲気やお客様の様子で演奏の変わる彼らのジプシー音楽は、さて日本のこの春秋座でどのように響くのでしょうか。

お楽しみに!!

ツチヤ

「マラルメ・プロジェクト3」――《詩句の朗誦》について、基本的な幾つかの事項

カテゴリー : プロデューサー目線

二年前に、筑摩書房から『ステファヌ・マラルメ全集1』が刊行され、およそ四半世紀をかけた大部の5冊本として、この19世紀世紀末の夜の中に、燦然とシャンデリアの如き光芒を放っている巨匠の、全体像が、ともあれ、日本語で捉えられるようになった。もちろん、研究の進み具合や、翻訳分担者の適否の問題など、顕在化した問題は少なくないのだが、ともあれ、20世紀の「先駆的な」文学、思想、そして音楽を始めとする芸術の多分野に、世紀を超えた灯台のようにして聳える、ステファヌ・マラルメの「全体像」への接近は、一応果たされた。

この『全集』の完成を機に、なにかマラルメに相応しい催しをしたらどうかという浅田彰大学院長の発議で、まずはマラルメの「詩篇」を、フランス語において肉声化し、坂本龍一氏がそれを聞いて、気に入られたならば、「音楽」の伴奏を付けて頂き、ダム・タイプの映像作家、高谷史郎氏にしかるべき映像をあしらって貰う、と言う方向で、作業は始まった。

幸い、この「神をも畏れぬ」企画は、好評であり、もちろんそこには坂本龍一氏のライヴ演奏と言う、魅力的な誘いが大きく働いていたことは言うまでもないが、少なくとも「日本人にマラルメなんぞ読めるはずがない、しかもフランス語で!」という、拒絶反応は克服できたように思う。

一年目の好評に勇気づけられたチームは、どうせやるなら、『イジチュール』か『賽の一振り』に挑戦しようと言うことになり、上記『全集1』では、わたしが『イジチュール』の翻訳・注解を担当して居るから、『プレイヤード叢書』新版の、ベルトラン・マルシャルの解読に従って、『《イジチュール》の夜』の台本を作った。後で述べる様に、マラルメは、舞台芸術の内でも「バレエ」を殊に愛したから、近年ご一緒することが多い白井剛・寺田みさこ両氏に加わって頂き、『イジチュール』と関係の深い詩篇の、フランス語と日本語の朗読を背景に、ソロやデュエットを踊って頂いた。そして、三年目の今年である。

『《イジチュール》の夜へ――「エロディアード」「半獣神」から』という標題が意味しているものは、『イジチュール』の危機が読み解かれるべき「文脈」には、「エロディアード――舞台」と「半獣神幕間劇」による、マラルメの劇場進出の挫折が大きく響いていること、そして、更に言えば、『イジチュール』のテクスト空間においてすら、「演劇性」や「舞台」は、執拗に顔を出すのだから、1865年9月における、詩人の劇場進出の試みの挫折は、「エルべーノンの夜」の境界線に、やはり見えていなければならないだろう。これが、「ダブル・プロローグ」として冒頭に付した、今回の新しい「筋立て」である。

ところで、舞台上演の差し迫ったことばかり書いて来て、一番肝心な、というか、基本的な前提となる作業について述べていなかった。フランス語韻文の「朗誦法」のことである。

日本と違って、フランス文学の根幹は、17世紀の所謂「古典主義」の作家たち、ピエール・コルネイユ、モリエール、ジャン・ラシーヌに代表される「文学言語の洗練と高度化」であり、しかもそれがすべて、「劇作家」によって担われていたことである。コルネイユ、ラシーヌの「悲劇」は、全て「定型韻文」で書かれていたし、喜劇作家のモリエールは、散文の喜劇も書いたが、その代表作となる本格喜劇は、やはり定型韻文劇であった。

それらの「韻文劇」の基本となる定型詩句は「アレクサンドラン」と呼ばれる「十二音節詩句」で、そこには「脚韻」の規則や一行の詩句の中央での「切れ目」を始めとする幾つもの規則があった。この詩形をもっとも見事に完成させたのは、悲劇作家ジャン・ラシーヌであり、古代悲劇に匹敵する高貴かつ残酷な詩句から、ほとんど日常散文に微細な変更を加えただけのようにも見える詩句まで、その「韻文戯曲」の台詞は、3世紀以上にわたって、フランス文学の最も揺るぎない規範であり、幾世紀もの詩人が、それに反発しつつも、一度は回帰せざるを得ないような「古典」であり続けた。

「劇の言語」であるから、当然それらは、「劇場で発せられて」はじめてその効果を現実のものとする、と一応は言っておける。しかし、日本の伝統芸能から類推されるように、それらの詩句の「朗誦法」が、伝承されている訳ではない。「伝統を活かしつつ守る」ことを使命とする国立劇場コメディ=フランセーズにも、「コメディ=フランセーズ式の朗誦法」が「伝承」されている訳ではないのだ。

わたしが、コメディ=フランセーズの舞台を、パリで最初に見たのは1956年のことだが、その時点から現在に至る56年間に、この「モリエールの家」における「朗誦法」は、何度も大きな変化を体験して居るか分からない程である。しかし、注意しなければいけないのは、それほど「詩句の肉声化」に変遷があっても、詩句そのものに手を付け、書き直したり、削除したりすることは、絶対にあり得ない。これは、ドーヴァー海峡の向こう側のシェークスピア劇等とは決定的な違いである。

従って、戯曲に用いられる定型韻文の代表的形式、「アレクサンドラン詩句」にしても、その構造の捉え方は、原則として変わらないが、実際にそれを「音声化する」に際しての「偏差」は、時代により、あるいは役者により、最近では演出家によって、極めて肥大することも起きる。例えば、1950年代には、アレクサンドラン詩句を出来るだけ「心理的に」――ということは、「近代劇の心理主義に即して」――言うことが常識となったり、あるいはそれとは正反対に、1960年代末からは、アントワーヌ・ヴィテーズという、極めて「前衛的な」演出家の登場によって、アレクサンドラン詩句を、「心理主義的自然さ」などで言うことは「下の下」とされ、はっきり「距離を置いて聴かす」という方法が、ほとんど絶対的な力を以って、若い役者たちに、熱狂的に受け入れられてきた。

19世紀には、まだ録音技術も装置もなかったから、たとえば、「黄金の声」とたたえられたサラ・ベルナールの「声」も、ラシーヌの『フェードル』の一節が残されているだけであって、そこから19世紀末の朗誦術を想像するのは難しい。ただ、両大戦間からは、レコード録音が実現され、第二次大戦後から現在に至る複製メディアの隆盛からは想像もつかないが、それでも、「著名な詩人が自作を朗読する録音」といったものは、聴くことが出来るようになってきた。

個人的な経験で言えば、大きなショックを受けたのは、詩人のポール・ヴァレリーが自作の詩篇を朗読している記録を、初めて聴いたときである。

あれは1958年のブリュッセル万博の「フランス館」において、フランスの「出版社」が設えた「ブース」で、クローデルやヴァレリーによる自作の朗読を聴いた時だった。通念的に言えば、ヴァレリーのような「知性が肉を背負っているような人」が、自作を読むならば淡々と、あるいは冷たく、それこそ「異化効果的な」朗読をするかと思うだろう。ところが、ガリマール社のブースから聞こえて来たヴァレリーの「海辺の墓地」は、サラ・ベルナールをして眼色ならしめるであろうと思われるような、俗っぽく言えば「かなり大袈裟な朗誦法」であった。

ここでようやくマラルメに戻るのだが、言うまでもなくマラルメはヴァレリーの師であるし、ヴァレリーより、よほど絢爛豪華、かつ晦渋な詩句を書いた詩人なのだから、さしあたりサラ・ベルナールと同じレベルで想像してもよいのではないかと思う。そのマラルメが、晩年、「未来の群衆的祝祭演劇」のパラダイムを想定するに際して、「ワーグナーの神話的楽劇」、「象形文字としてのバレエ」、「カトリックのミサ聖祭とオルガン演奏会」といった柱と並べて、と言うか、それらに先立って、「優れた詩篇の朗誦パフォーマンス」を挙げていることを書いて置きたかったからである。そこで例として引いているのは、マラルメが尊敬する高踏派の詩人テオドール・ド・バンヴィルの作品であるが、当然、自作もそのような文脈を想定しつつ書いていたに違いない。自作の詩篇は、当然に「声に掛ける」テクストであり、「声に出して読む/それを聴く」といった「パフォーマンス」を前提としていたはずである。

とすれば、「マラルメの詩篇の朗読パフォーマンス」を芯に据え、そこに「音楽」と「バレエ」と、更には同時代(ここでは21世紀だが)のテクノロジーの粋を集めた「仕掛け」とが加わる「多重的な舞台表象」を、今、ここで、作りだす事は、1世紀余の時空を隔てて、「ローマ街の師」の遺志を活かすに相応しい企てなのではあるまいか。

少なくとも「マラルメ・プロジェクト」の参加者は、誰しもそのような思いを秘めて、それぞれの「言語」を磨いている。

渡邊守章

(舞台芸術研究センター所長・演出家)

本日の京都芸術劇場は・・・

カテゴリー : KPACへようこそ

春秋座にて

がございます。

開演は14時、開場は13時30分からとなっております。

終演は16時頃を予定しております。途中休憩はございません。

当日券もご用意しております。

皆様のご来場をお待ちしております。

舞台芸術研究センター

マラルメ・プロジェクト進行中

カテゴリー : 過去の情報(~2016.3)

鬱陶しい気候ですが、7/22(日)マラルメ・プロジェクトⅢの本番に向けて

春秋座では稽古&実験が続いております!

本日は公開稽古でした。

今年、新たに追加するプロローグ(「エロディアード」・「半獣神」)の

一部を上演し、今プロジェクトのコアメンバーである

浅田彰大学院長・渡邊守章センター所長・高谷史郎さん・

白井剛さん・寺田みさこさんが揃っての(プチ)記者会見をおこないました。

研究者、批評家、マルチメディアアーティスト、

コンテンポラリーダンサー、それぞれの目線で語られたマラルメ・プロジェクト。

会見の模様は劇場ホームページにアップする予定ですので、どうぞお楽しみに!

川原

「歌いたくなる!」至極のミュージカルナンバーを春秋座からお届け♪

カテゴリー : 過去の公演

皆様こんにちは。上田ございます。

以前に比べて、かわいいレイングッズが増えたような気がします。

雨が降るたびに、レインコートが欲しくなります。

さて、金木犀が香り始める10月13日(土)、14日(日)に春秋座で「春秋座オータムコンサート」を開催いたします。

1日目(10月13日)は、春秋座デュオシリーズ⑤「ミュージカルに乾杯」鈴木ほのか&安崎求DUOコンサート、2日目(10月14日)は情熱のジプシー音楽「ラースロ・ベルキとジプシー楽団&ダンサー」を上演いたします。

春秋座デュオシリーズは、実力のあるアーティストと素敵なピアノで音楽の素晴らしさをお届けする春秋座恒例公演。

第5回目となる今回のアーティストは、2011年~2012年に「マンマ・ミーア!」(京都劇場)で主役のドナ役を務めた鈴木ほのかささんと、ミュージカル等で活躍する俳優の安崎求(あざきもとむ)さんの夫婦デュオです。

鈴木ほのかさん

安崎求さん

「サウンド・オブ・ミュージック」、「キャッツ」、「レ・ミゼラブル」など誰もが一度は聞いたことがある至極のミュージカルナンバーをこの二人が春秋座から皆様にお届けします。

ミュージカルファンはもちろんのこと、誰もが気軽に楽しめるコンサートです。

夫婦の息の合った素敵な歌声で皆様に至福の時間をお届けします。

チケット発売日は、友の会7月9日(月)、一般7月10日(火)です。

また、春秋座オータムコンサートでは、2つのコンサート(13日DUOコンサート、14日ジプシー音楽)をお得に楽しんでいただけるセット券を販売します!

通常2公演を一般料金でご購入いただくと8500円ですが、セット料金ではなんと7000円に!1500円もお得です!!

こちらのセット券は、京都芸術劇場チケットセンターと劇場オンラインチケットストアのみ取り扱いとなっております。

情熱のジプシー音楽「ラースロ・ベルキとジプシー楽団&ダンサー」公演の詳しい情報はまた後日ご紹介いたします。ご期待下さい。

上田

本日の京都芸術劇場は…

カテゴリー : KPACへようこそ

春秋座にて

Skhole ballet Art first performance

がございます。

開演は15時30分、開場は15時からとなっております。

上演時間は2時間10分ほど(休憩含む)を予定しております。

皆様のご来場をお待ちしております。

舞台芸術研究センター

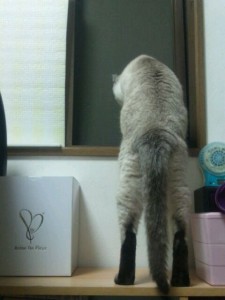

今日はニャンの日 パート⑭ 後姿も秀逸です。

カテゴリー : 今日はニャンの日

皆様こんにちは。上田でございます。

天気予報で『梅雨』という単語を見るたびに、昔から梅ジュースや梅シロップを連想してしまう上田です。

諸説ありますが、「梅雨」の語源に、「梅の熟す時期の雨」という意味から呼ばれているという説があり、そう思うと、あながち私の連想も間違っていなかったですね♪(得意顔)

こんな時季でも食欲は耐えません。

おや、こんなところに美味しいそうなローストターキーが!

いいえ。これは上田家の愛猫、ミミでございます。

昨年末ぶりの登場です。

ツカモトさん家の愛猫御三家はそれぞれ個性があって、いつ見てもかわいいですね~

上田はミラコちゃんの帽子をかぶったような頭の模様が好きです。

しかし、上田家の猫もかわいさは負けていませんよ!

特に後ろ姿が!!

今日は、皆様にミミの後ろ姿をご堪能いただきたいと思います。

ミミは足を伸ばして座ります。

疲れてくると…蛙のような姿になります。

ミミもお年頃なので、外が気になるようで、よく窓から外の様子を伺っています。

見てください!この脚線美!

この後ろ姿にメロメロです☆

おや?何か見つけたのかな?

猫の後ろ姿だけじゃ面白くない?

ご安心下さい。ちゃんとかわいい写真があります!

ジャーン♪

ベッドで寝そべって父を待っているこの姿。愛らしい…!

ミミはメスなので特に父が好きみたいで昨夜も一緒に就寝していました。

く、悔しい…

相変わらず、上田家は文字通り、猫を猫かわいがりしております。

またブログに登場するかと思います。

そのときはまた、上田の親ばかにお付き合い下さいませ~

上田

歌いたくなる!踊りたくなる!そんな季節は?

カテゴリー : 過去の公演

皆さん、こんにちは。

台風4号が接近中の今日は、夕方から春秋座で避難訓練を行う予定なのですが

できるでしょうか…

さて、季節はまだ梅雨、そしてやがて暑い夏になって、気づけばやって来ている秋になります!!今日は窓の外を気にせず、秋に思いをはせてみることにしましょう。

実りの多い秋は、収穫を祝い踊ったり歌ったりする国や地方も多いですよね。

ということで、

10月13日(土)、14日(日)は

春秋座オータムコンサートを開催します!!

「歌いたくなる 踊りたくなる 音楽三昧の2日間」

をテーマに、

1日目(10月13日)は

鈴木ほのかさんと安崎求さんが至極のミュージカルナンバーをお届けする

春秋座DUOシリーズ(5)

「ミュージカルに乾杯」

鈴木ほのか&安崎求DUOコンサート

2日目(10月14日)は

ハンガリーのジプシー音楽をラースロ・ベルキと優れた演奏者が集まる楽団が披露し、

さらに伝統的なダンスも!

情熱と哀愁のジプシー音楽

ラースロ・ベルキとジプシー楽団&ダンサー

さらにさらに、

オータムコンサートのセット券は大変おトク!!

詳しくはこちら。

是非、音楽三昧の2日間を親子で?家族で?恋人と?

もちろん、誰にも邪魔されずにひとりでお楽しみいただくのも構いません。

お待ちしています!!

ツチヤ

本日の京都芸術劇場は・・・

カテゴリー : KPACへようこそ

春秋座にて

New Adventures in Narratives,Ecstasies.

がございます。

開演は16時、開場は15時30分からとなっております。

上演時間は2時間15分ほどを予定しております。

当日券もご用意しております(受付開始は15時)。

当日券お買い求めのお客様はお早めにお越し下さい。

皆様のご来場をお待ちしております。

舞台芸術研究センター

春秋座の夏と言えば、、、!

カテゴリー : 過去の情報(~2016.3)

制作助手のツカモトです。

梅雨も始まり、いよいよ夏!と日々感じる今日この頃、

皆さまいかがお過ごしでしょうか?

私が当劇場で働きだした年からマラルメ・プロジェクトがはじまりました。

私の中で「夏=マラルメ・プロジェクト」

という図式ができあがっております!!

マラルメ・プロジェクト3は前回のブログでも紹介させていただいたよう、

タイトルが“「イジチュール」の夜へ”となり、

前回よりいっそう深くマラルメの詩を読み解きます!

それに伴い、いろいろなことがパワーアップいたします。

今回は衣装のことについてご紹介したいと思います。

前回は白井剛さんが白、黒のシャツと黒いパンツ、

寺田みさこさんが2種類の黒いワンピースでした。

撮影:清水俊洋

マラルメ・プロジェクトII『イジチュール』の夜

2011/8/14 京都芸術劇場 春秋座より

今回は半獣神の午後、エロディアードのダンスが加わるので

登場人物も増えます=衣装も増えます!

シチリアの夏のイメージの半獣神、

宝石の化け物のようなエロディアード、

そしてその分身的存在である乳母。

昨年に引き続き、衣装デザインの清川さんとの打合せも進んでおります!

是非、登場人物を衣装がどのようにあらわしているかにも、

注目しつつ本番をごらんください。

マラルメ・プロジェクト3本番まであと約一ヶ月です!

Keep the day open!

ツカモト