2013年11月21日

ニュース

仏像保存修復体験講座-舞鶴市の如来仏を例としてー

京都造形芸術大学歴史遺産学科 公開講座のお知らせです。 2012年度より、歴史遺産学科では、京都府舞鶴市...

2013年11月21日

ニュース

京都造形芸術大学歴史遺産学科 公開講座のお知らせです。 2012年度より、歴史遺産学科では、京都府舞鶴市...

2013年11月20日

ニュース

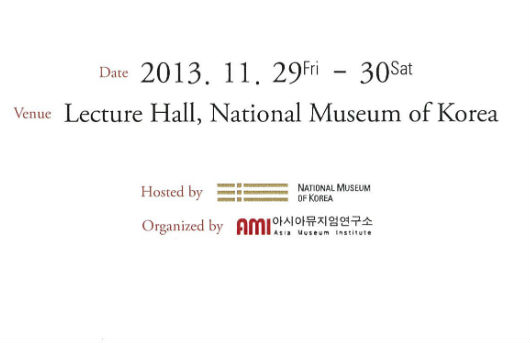

こんにちは。歴史遺産学科の副手Yです。 さて、今回は皆様におしらせがあります。 11月29日(金)、30日(土)に、...

2013年11月15日

ニュース

こんにちは。歴史遺産学科の副手Yです。 さてさて、このブログをご覧になっている皆様に嬉しいお知らせです。 10月...

2013年11月12日

日常風景

こんにちは。歴史遺産学科の副手Yです。 いよいよ11月になりました。 近頃、インフルエンザが流行の兆しを見せてい...

2013年11月1日

日常風景

こんにちは。歴史遺産学科の副手Yです。 今回は、文化財保存修復論Ⅱの授業をご紹介します。 この授業は、『文化財...