美術工芸学科

文化財保存修復・

歴史遺産コース

仏像も書画も、歴史的建造物も。

文化財と歴史を守るプロになる。

学べる分野

文化財保存修復(民俗文化財・東洋書画・文化財科学)・

歴史遺産学(フィールド調査・伝統文化・デジタル考古学・遺跡庭園学)

将来のキャリア・就職

学芸員をはじめ、行政や企業で

文化財・歴史遺産を守る人材へ。

専門職として美術館や博物館の所蔵資料を扱う学芸員、行政機関の文化財保存修復にかかわる技術職などがあります。また、研究を続けるために進学や研究機関に所属する卒業生もいます。一般企業への就職では伝統文化産業に人気があり、企業内で学芸業務に携わる道もあります。

主な就職先

文化財保存技術者・専門職

美術院国宝修理所│岡墨光堂│修美│松鶴堂│環境事業計画研究所│大成エンジニアリング

公務員・学芸員

気象庁│大阪府教育委員会│城陽市教育委員会│舞鶴市│新潟市歴史博物館みなとぴあ

大学院進学

京都芸術大学│東京藝術大学│京都市立芸術大学│京都大学│広島市立大学

伝統文化産業

京ごふくゑり善│松栄堂│若林佛具製作所│淡交社編集局│龍村美術織物

地域文化産業

イノブン│奈良新聞社│京都八瀬ホテル│日本通運(関西美術品支店)│ネッツトヨタ山口│

みやざき公園協会 ほか

入学に必要なスキル・知識

美術や歴史を学んだ経験がない方も、このコースを目指すことが可能です。体験授業に取り組む姿勢や意欲などから能力や適性を評価する授業形式の入学試験に是非チャレンジしてください。

コースの特色

- 京都で歴史遺産や文化財に触れる

- 貴重な文化財の保存と修復を実践

- 古写真からまちづくりまで多彩なゼミ

- 学外の歴史的建造物の管理や活用

- 歴史をもとに新たな芸術を創造する

4年間の学び

基礎を身につける。

京都のまちが学びの場。千年の都に蓄積されたさまざまな歴史遺産に触れることで、幅広い知識を身につけ、文化や工芸に対する感性を養います。

京都でのフィールドワーク

京都の寺社や町並み、祭礼、世界遺産や身近な生活空間の探訪や、博物館で美術工芸品を見学。観察し、発見をノートにまとめながら、4年間の学びの基本となる「気づく姿勢」を身につけます。

保存や修復を実践。

実際の文化財の調査・分析を通して、保存修復の基礎的技術を習得。貴重な資料や文化財の価値を読み解き、保存し、新たな価値へとつなげる力を養います。

文化財を読み解き保存技術を学ぶ

寺社や地域に伝わる仏像や石造物などを実際に調査し、新たな歴史価値を発見します。また、古文書や絵画などを読解するスキルや、素材特性に応じた保存修復の技術を身につけます。

社会と文化財の関わりを探る。

学外での産学連携プロジェクトを中心に、社会の中でどう文化財を生かし残すかを探る1年。専門領域に分かれ、さらなる専門技術を習得します。

専門領域ごとに学びを深める

文化財科学や修復技術、考古学、歴史まちづくりなど、関心ある専門領域ごとに学びを深めます。研究対象も、東洋書画や古写真、民俗文化財、美術工芸品、考古遺跡、庭園など多岐に渡ります。

歴史遺産を後世につなぐ。

自身の探究心とテーマ、専門性にもとづき、歴史遺産を後世へ引き継ぐための卒業研究と制作に取り組みます。研究を社会に還元する第一歩。

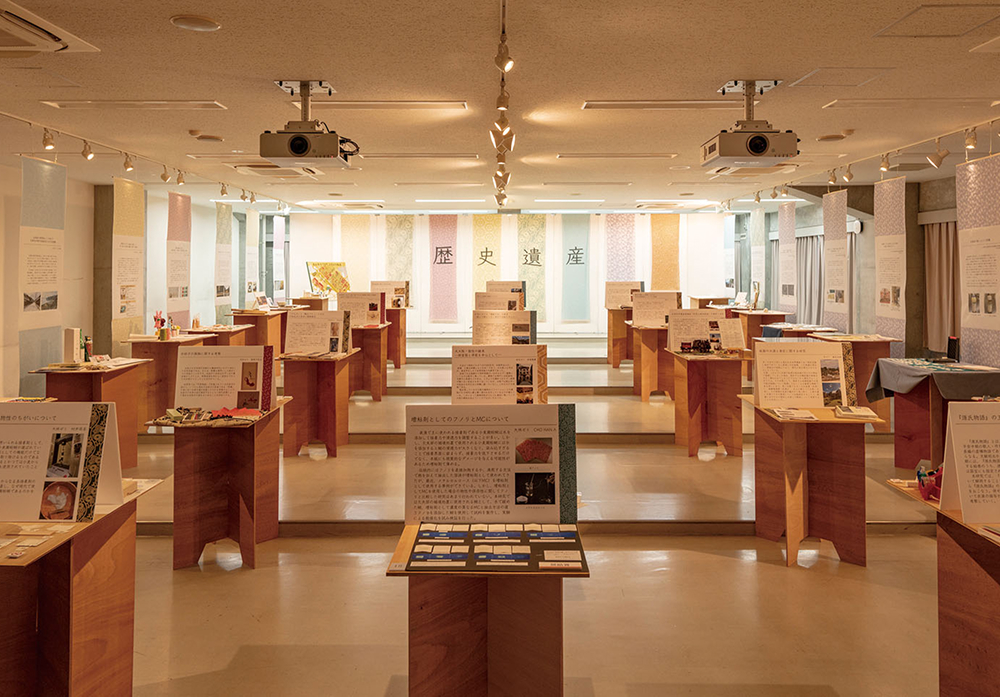

卒業研究・制作

自分自身が発見したテーマや課題で、研究論文を書き上げます。さらに、研究内容をもとに新たなアート作品を制作することも可能。成果を他者に伝える展示発表も、学生の手で行います。

TOPICS

これも、文化財保存修復・歴史遺産コース。

友禅の老舗企業とのプロジェクト

京都の友禅の老舗企業の株式会社千總と連携し、専門家の指導のもと調査を行いながら、近代京都の染織品に関する資料のアーカイブ化を目指すプロジェクトです。調査を通して資料の価値を顕在化させ、資料を後世に受け渡す重要さを学びます。

京都で本物の文化財に触れ、学ぶ

京都を学びの舞台とし、歴史に直に触れられるのが大きな特徴。寺社に残されてきた掛け軸や文章を読み解くほか、墓石の調査、本物の文化財の修復実践、遺跡を発掘して史跡整備計画をつくるなど、京都ならではの学びを多数用意しています。

最先端のテクノロジーによる調査研究

茶室や庭園などの歴史的建造物の管理に取り組む中で、発掘調査や修復、作品展示などに3Dモデリング技術を用いるなど、最先端の技術を活用します。京都の文化、風景を守る一端を担う貴重な体験を通し、未来につなぐさまざまな方法を学びます。

幅広い分野で未来をつくる人に

過去・現在・未来を見通し学んだ経験は、幅広い分野で生かせる強み。文化財修復や遺跡の発掘、博物館学芸員・研究者といった専門職、商品企画や出版社など伝統文化に関わる企業への就職、地域の企業でまちづくりに携わるなど多様に広がります。

学生作品

教員紹介

卒業生紹介美術工芸学科

大学1年生の頃から「対話型鑑賞」と呼ばれる鑑賞法を繰り返し、作品と人のかかわりについて考える日々を過ごす。芸術や文化とのかかわりが深く、「対話型」の経営を大切にする社風に惹かれて京都信用金庫に入庫。「ゆたかなコミュニケーション室」に所属し、イベント企画や広報誌の制作など、地域と人、人と人をつなぐ活動に携わっている。

「シェル美術賞2020」学生特別賞、「ART AWARD TOKYO MARUNOUCHI 2021」Proactive賞受賞。現在は京都にアトリエを構え「ARTISTS’ FAIR KYOTO 2022」やグループ展「DAWN-EXPOSITION2021.04-」に参加。2022年には個展「outline」「ピースとホール」を開催するなど、次々と作品を発表している。

都市空間における自身の身体感覚を基軸に、そこで蓄積された情報を圧縮・変換する装置として写真を拡張的に用いる。「KG+2018Award」「sanwacompany ArtAward/Art in The House2019」グランプリ受賞。

家具職人として、個人宅の家具やキッチン、店舗什器まで幅広く製作し、木の加工から納品まで一貫対応しています。最近では端材を利用した新製品の開発にも取り組んでいます。

コース活動紹介 最新ニュースをPICKUP!

SNSで見る

Tik Tokkyotogeijutsudaigaku

取得できる資格

※2024年度入学生~

- 中学校教諭一種免許状(美術)

- 高等学校教諭一種免許状(美術)

- 博物館学芸員

全学科参加型

プロジェクト

学年や学科を飛びこえて、

社会とつながる教育プログラム