2014年4月25日

ニュース

モネの睡蓮で『ACOP』やります!

4月27日(日)はオープンキャンパスです。 アートプロデュース学科(ASP)は、例年どおりトラヤンの足元で開...

2014年4月25日

ニュース

4月27日(日)はオープンキャンパスです。 アートプロデュース学科(ASP)は、例年どおりトラヤンの足元で開...

2014年4月23日

イベント

5月5日開催の特別講義では、芸舞妓専門の若手着付師・高橋英次氏をゲストにお迎えし、舞妓の衣装に関するお話と着...

2014年4月17日

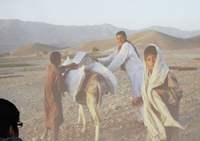

イベント

特別講義 開催概要 4月16日(水)2014年度最初の特別講義ゲストには、本学専任講師の中山博喜先生にお越し...

2014年4月7日

イベント

4月16日開催の特別講義では、写真家であり本学の専任講師である中山博喜先生をゲスト講師にお迎えします。 ...