2015年5月22日

日常風景

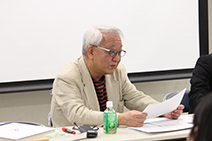

小説共作ワークショップ!

今日は「創作基礎ⅠA」辻井先生の授業をレポートします! この授業は1年生の必修授業で、掌編小説か...

2015年5月22日

日常風景

今日は「創作基礎ⅠA」辻井先生の授業をレポートします! この授業は1年生の必修授業で、掌編小説か...

2015年5月16日

日常風景

ゴールデンウィークの休暇も兼ねて、 スタッフの竹内と鈴木(とASP学科スタッフの加藤さん)とで、 海士町...

2015年5月14日

日常風景

先日、林家竹丸先生の授業(文芸論Ⅳ)で 京都・南座の「歌舞伎鑑賞教室」に行ってきました。 ...

2015年5月1日

日常風景

4月の終り頃、3・4回生が各自の小説制作に取り組んでいる辻井ゼミの授業に、 ゲスト講師として由利耕一さん...