2017年4月29日

ニュース

ご来場ありがとうございました!

歴史遺産学科2回生 学生スタッフの木下です! 2017年4月29日春のオープンキャンパスが開催されました。 こ...

2017年4月29日

ニュース

歴史遺産学科2回生 学生スタッフの木下です! 2017年4月29日春のオープンキャンパスが開催されました。 こ...

2017年4月26日

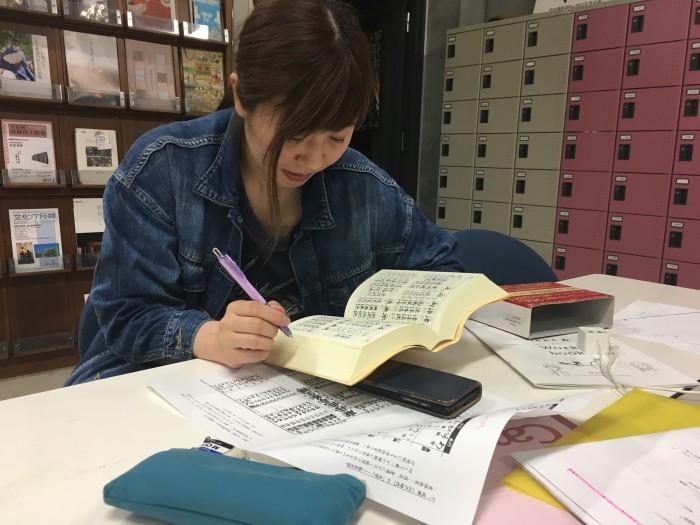

日常風景

こんにちは!歴史遺産学科の副手です。 いよいよオープンキャンパスが今週の土曜日とせまってまいりました! 楽し...

2017年4月21日

日常風景

こんにちは!歴史遺産学科の副手です。 4月29日(土)春のオープンキャンパススタッフ紹介 第2弾! 今回は歴史遺...

2017年4月18日

イベント

こんにちは!歴史遺産学科の副手です。 今回は4月14日(金)に行われた新入生歓迎会の様子をお伝えします! &nbs...

2017年4月13日

日常風景

こんにちは!歴史遺産学科副手です。 4月29日(土)のオープンキャンパスをむかえるにあたり、2回生オープ...

2017年4月7日

日常風景

こんにちは!歴史遺産学科副手です。 つい先日卒業展を終え卒業生が巣立ったところですが、新学期を迎えました! ...