2017年5月29日

ニュース

トークイベントのお知らせ「GLOBAL ART TALK 007」

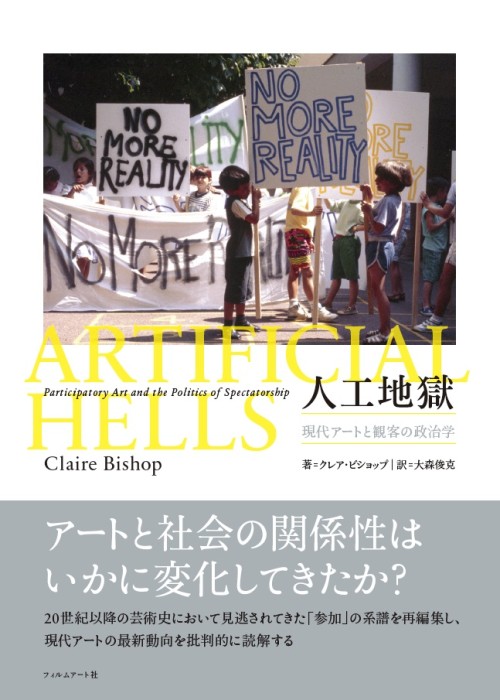

こんにちは、大学院からトークイベントのお知らせです。 森美術館チーフ・キュレーターであり 本大学院芸術研究科...

2017年5月29日

ニュース

こんにちは、大学院からトークイベントのお知らせです。 森美術館チーフ・キュレーターであり 本大学院芸術研究科...

2017年5月25日

ニュース

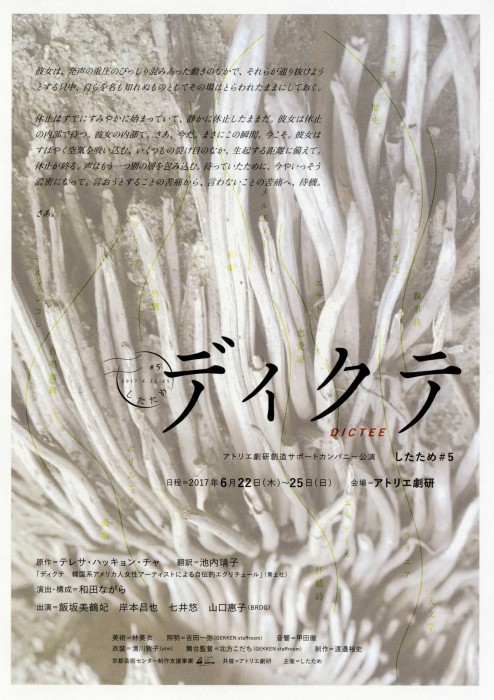

映像・舞台芸術を修了した 和田 ながら さんが演出、デザイン・映像メディアを修了した 林 葵衣 さんが美術を担当...

2017年5月15日

ニュース

先月末25日火曜日にあった田名網教授がゲスト講師の伊藤教授との『超域ビジュアルイノベーター養成プログラム レク...

2017年5月8日

ニュース

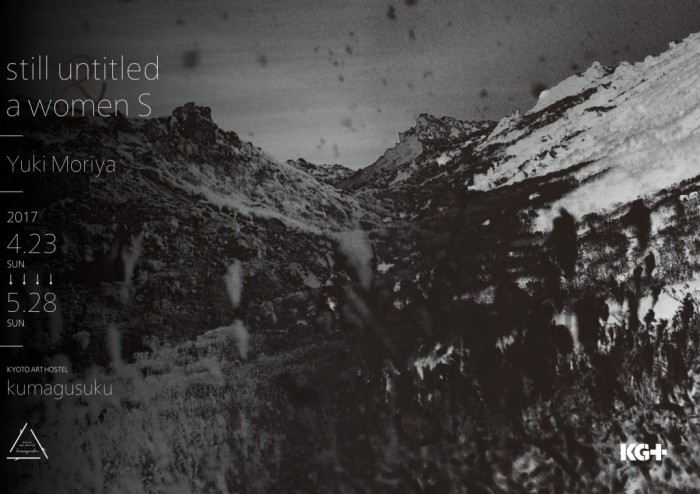

こんにちは、さわやかな風に夏の気配を感じます。さて現在開催中の、修了生の展覧会を2つご紹介します。 守屋友樹...