2017年10月23日

ニュース

三野龍一くん初監督作『老人ファーム』上映情報

11/4(土)から、映画学科卒業生(1期) の三野龍一くん初監督作『老人ファーム』が各所で上映されます。 『老...

2017年10月23日

ニュース

11/4(土)から、映画学科卒業生(1期) の三野龍一くん初監督作『老人ファーム』が各所で上映されます。 『老...

2017年10月19日

ニュース

映画学科に今年から専任教員として就任された、映画撮影の鈴木一博先生が撮影を担当した、安藤 尋督作品『月と雷』...

2017年10月17日

日常風景

毎年恒例となっています「題字」(タイトルデザイン)の第一人者、赤松陽構造先生の特別授業が10月15日(日)に行...

2017年10月15日

日常風景

文芸表現学科との合同授業「映画文芸表現研究」(辻井南青紀先生、福岡芳穂先生、鈴木歓先生担当) が10月14日(土...

2017年10月13日

ニュース

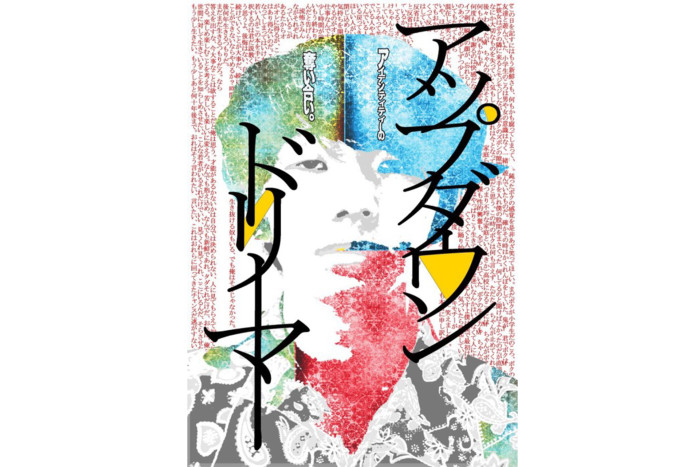

2017年に卒業をした松尾渉平さん(俳優コース・7期生)の、卒業制作監督作品『アップダウンドリーマー』が、第27回...

2017年10月11日

ニュース

現在公開中の映画『ナラタージュ』(行定勲監督)に出演している大西礼芳さん(俳優コース3期生・「トライストーン...