2020年12月25日

イベント

「はじめての、1day!!芸大体験」が行われました!

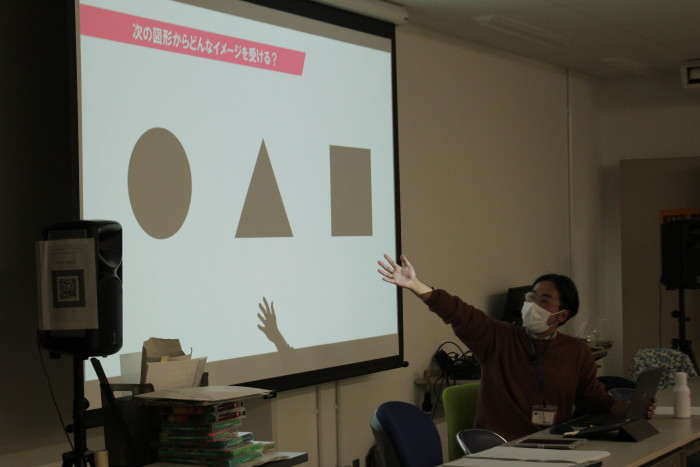

12月12日(土)・13日(日)、「はじめての、1day!!芸大体験」が行われました。 キャラクターデザイン学科で...

2020年12月25日

イベント

12月12日(土)・13日(日)、「はじめての、1day!!芸大体験」が行われました。 キャラクターデザイン学科で...

2020年12月23日

イベント

スペシャルなプロジェクト作品発表のご報告です。 コロナに翻弄された本年、オンラインで授業は始まり様々...

2020年12月18日

日常風景

※「ゼミ通ヒーローズ」とは、京都芸術大学キャラクターデザイン学科ゲームゼミの学生の研究や取り組...

2020年12月17日

日常風景

※「ゼミ通ヒーローズ」とは、京都芸術大学キャラクターデザイン学科ゲームゼミの学生の研究や取り組みについてピッ...

2020年12月11日

イベント

こんにちは。キャラクターデザイン学科副手のディアスとヒキダです。 いよいよ今週末12月12日(土)・13日(日...

2020年12月4日

イベント

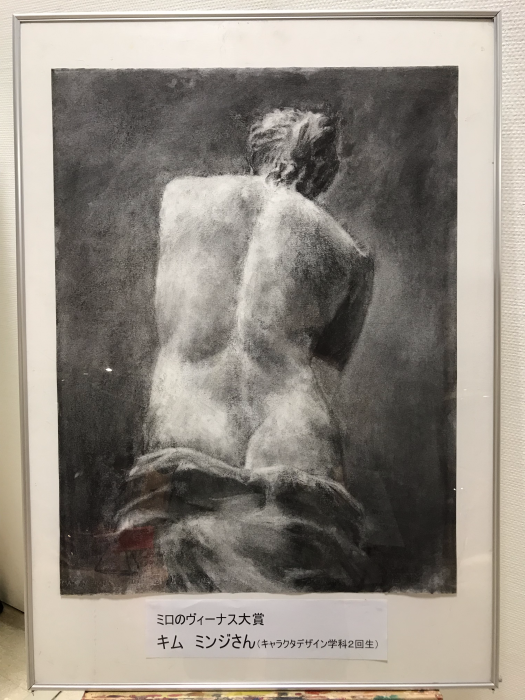

こんにちはキャラクターデザイン学科です。 わが京都芸術大学にはミロのヴィーナス像があります。 ...