- 2024年5月2日

- イベント

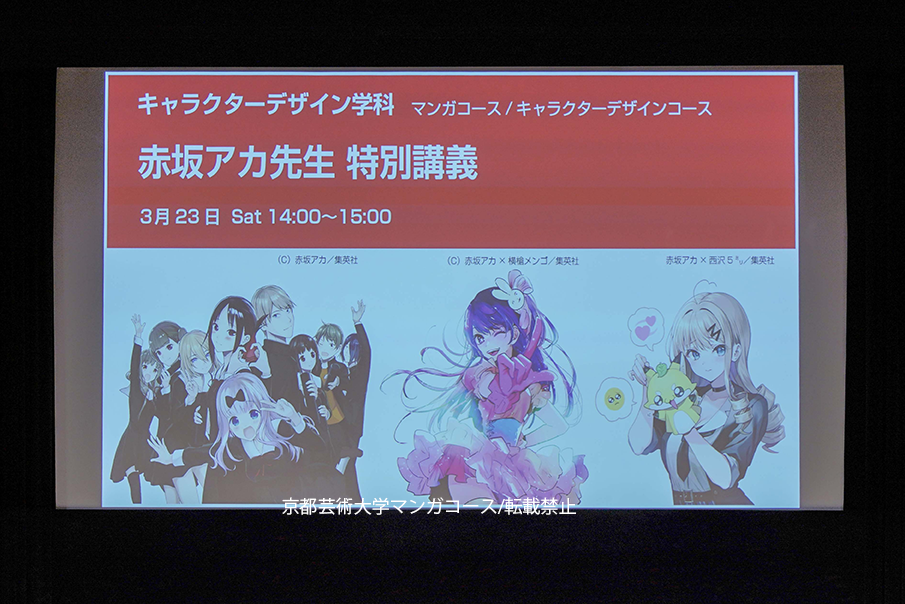

【特別講義】赤坂アカ先生の特別講義を開催しました!!

本日は、3/23(土)のオープンキャンパス内で実施した

赤坂アカ先生の特別講義をレポートします!

在校生だけでなく、オープンキャンパス参加者も併せて多くの方にご参加いただきました。

大学内の劇場「春秋座」がいっぱいになる盛況ぶり!

今回の特別講義では赤坂アカ先生と担当編集の酒井さまにお越しいただき、60分という短い時間ではありましたが

学科長の矢野先生・客員教授の鈴木先生と対談という形で、ご自身の創作についてお話していただきました。

〈赤坂アカ先生について〉

「ヤングジャンプ」にて『かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜』を連載し、アニメ化や実写化も果たすヒット作に。

現在は『【推しの子】』『恋愛代行』の原作者として活動中。

【自身の創作の始まり】

高校時代に友人たちと同人ゲームを出す際に絵もストーリーも担当することになり、

「売れる絵」「注目を集める企画」「どういった発信方法なら見てもらえるのか」を意識し、分析するようになったという赤坂先生。

転機になったのは、泊まり込みでアシスタントをしていた時代。

『直接アシスタント先の先生の現場を見て、どういうスケジュールで動いているのか、疑問があったらすぐに聞ける環境が良かった』

対面でしか得られない経験で成長していったことが伺えました。

アシスタント先での仕事は、主にトーン※を貼ることだったといいます。

先生から「今月の話はこんな感じ」と渡されたネーム※に描かれている必要最低限の絵から

情報を読み取り「この表情に対してどういうトーンを貼ればいいのか」と考えを巡らせたうえで

アシスタント先の先生の『正解』を聞いていったとのこと。

※トーン=マンガに使用される、網・グラデーション・服の柄・キラキラやカケアミの効果の模様が印刷されている特殊なフィルム

※ネーム=マンガにおける絵コンテのようなもの

マンガが出来上がっていく過程についてはこちらでご紹介しています

そしてアシスタント先で初めてオリジナル作品のネームを描いたものを褒めてもらった経験が糧となり、

23歳の頃に初めて描いた作品で佳作を受賞・デビューされました。(現在とは別名義)

常にマンガのことを考え、意識から変えていったといいます。

【『かぐや様は告らせたい』の連載が始まるまで】

赤坂アカ先生の代表作である『かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜』についても沢山お話いただきました。

『かぐや様は告らせたい』以前の作品までは、「こういうストーリーにしたいから、それに対応したキャラを作る」という

〝ストーリー先行型″で作品を作っていたという赤坂先生。

しかし連載前に担当編集の方に言われていたのは

・キャラクターが主体

・キャラクターに強い動機があることが大事

という点だったとのこと。

そして『かぐや様』を描く際にキャラクター重視で作品を作ってみたところ

赤坂先生の強みと合致し、ヒット作につながったといいます。

『かぐや様』の連載を進めていくうちに、

「キャラクターのリアクションが大きく、よくわからないことが起こっているさまが面白いのでは?」ということに気付き

【大きなリアクションを作り出すためのシチュエーション作り】をするようになったという赤坂先生。

キャラクター(主人公)の活かし方の方向性が見定まったというお話をしていただきました。

【キャラクターの「関係性」と「リアクション」】

「キャラクターが持っているもの」をアウトプットするためには、「リアクション」の概念が大事だという赤坂先生。

キャラクターのリアクションを突き詰めれば、自ずと作品は面白くなっていく。

そしてそのリアクションを引き出すための相方も重要。

新キャラクターを投入する際は

・既存のキャラクター全員に対して相互的に大きなリアクションが取れるか

・他のキャラクターたちの関係を壊さない、もしくはマンネリ化した関係性を変える役割

を意識しているとのことでした。

【原作者としての活動について】

話は、現在の活動である『【推しの子】』『恋愛代行』の原作者としての話題へ。

客員教授の鈴木先生から、横槍メンゴ先生を『【推しの子】』の作画担当に指名したことについての質問が。

週刊連載が2本になるということで編集部や担当さんからの心配もあり、自分で動かないと話が前に進まないなと考えた赤坂先生は、

「魅力的な、宇宙みたいな目を描く」と感じていた横槍メンゴ先生に自らオファーしたとのこと。

「原作者志望は、面白い話を書くこと以上に《企画をまわす力》が求められるというのを感じています」

「自分で作画担当をつかまえてきて、描いてもらって、というところまでやれる人じゃないと成り立たない。

編集さんが作画用意してくれるでしょ、と思っていては、(企画は)ほとんど通らない」

担当編集の人とやり取りしている在学生も多いので、原作者志望だけでなく刺さる人も多かったのではないでしょうか…。

【在学生からの質疑応答】

最後は、事前にマンガコース・キャラクターデザインコースの学生から募集していた質問に直接お答えしていただきました。

Q1. 魅力的なキャラクターや関係性を考える際に意識していることはありますか?(マンガコース学生)

A. リアクションをいかに持っていけるか、引き出せるかというのが大事になってくるんですけど、僕の作品の場合(登場人物)みんな口悪いんですよね。かぐやなんて、言ってることずっとエグいんですよ。けど、しっぺ返し食らったり、それが上手くいかないさまが可愛いから、なんとかスレスレ許されてるっていう。根本的には「やっちゃいけないこと」って「おもしろい」んですよね。『かぐや様』の藤原千花も、ゲームでズルしたりとか やっちゃいけないことばかりしているんですけど、そのさまがコメディに落とし込めた時に面白くなったりするというロジックも使ったりしています。

ラブコメは、(ジャンル的に)男に都合がいいことを言わせすぎな節があるんですよ。なので、ちょっとだけ踏み込んで(女子に)悪いことも言わせています。

「賢いっていう設定のやつらがアホだと面白い」みたいなギャップ作りは、結構頑張っています。

Q2. ストーリー内での繋ぎが思いつかずに、そのイベント(シーン)ごとなかったことにしてしまいます。コメディ以外でのストーリーの繋ぎ方はありますか?(キャラクターデザインコース学生)

A. イベントをいくつか設置して、その間を埋めていくっていうお話の作り方をしている方だと思うんですけど、イベントAからイベントBへの繋ぎが何か気持ち悪いとか量が多すぎるというものであれば、一番役に立つのは「物語のデフォルメ」です。

なぜ物語って時系列順に綺麗にやらなければいけないかというと、読者さんを納得させなきゃいけないからなんですよ。逆に返すと、納得すれば何でもよくって。『かぐや様』の冒頭では「そして半年が過ぎた」ってやっています。その半年の間に恋愛感情を深めていったんだろうなっていう想像の余地を(読者に)働かせることによって、無茶苦茶やってるんですよ。『かぐや様』の1話は時短のテクニックをめちゃくちゃ使っているんです。

だからイベントAとBを繋ぐときも、どれだけ圧縮できるかっていう考え方をしてみたら、また違ったロジックが生まれるのではないかと思います。

Q3. ヤングジャンプ公式YouTube「トツゲキヤンジャン」の動画にて、プロットのあとはネームの前にセリフ書きを一気に考えていらっしゃるとのことでした。その際プロットに沿って考えていくのか、プロットの内容から離れてしまったとしてもキャラクターを重視してセリフを考えていますか?(マンガコース学生)

A. 僕の話作りのやり方としては、小説みたいな形で一気にテキストで書いてしまうんです。テキストで書いたものをコマで割って、絵に落としていく作業をします。展開優先かキャラクターを優先するかということであれば、僕はキャラクターのリアクションが一番大事だと思っています。

『かぐや様』の14巻ではキスシーンがあるのですが、ここは本来キスするべきじゃなかったシーンなんです。でもテキストを書いてたら、気づいたらキスしてたんですよ。じゃあしょうがないかってことで、後ろに書いていた(別の展開の)話を全部捨てました。

本能で書いたものが一番正解に近いと思っているので、ネーム直しって作業が一番嫌いで。どうやったって一番最初に書いたものが一番面白いと思っているんですよ。細かい修正はあるんですけど、「わかりやすさ」が上がっても「面白さ」が上がった経験が一度もないです。ただ「わかりやすくする」「マンガ家が持ってる思い込みを正してくれる」という客観性を与えてくれるっていう意味では、編集さんからのネーム直しはありがたいです。

Q4. 自分の原作の作画を同級生(友人)に頼むこともあり「妥協する部分」「こだわりたい部分」のコミュニケーションに苦戦します。横槍メンゴ先生とは元々友人とのことでしたが、折り合いや妥協点はどうされていますか?(マンガコース学生)

A. 僕としては「作画する方が偉い」「手を動かしている方が偉い」と思っちゃうんですよね。実際負担がかかっているのは作画の人なので、僕は作画の人の意見を最大限リスペクトしたいと思っていて。絶対僕が折れるって決めているんですけど、でも一旦「どうしてそう思うんだろう?」と聞いて「こういうこともできるかもしれないんですけどどう思います?」って下手(したて)に出てください。下手に出ないと、原作者は務まらないと僕は思っています。

ただ、自分が作画の立場の場合は原作者が偉いです。双方のリスペクトがないと成立しないですね。僕は今原作者なので、作画の人の方が大事です。

Q5. 『【推しの子】』の展開は実際に芸能界で起こったことを参考にしたり、(情勢を鑑みて)元の予定から変えたりすることはありますか?また、スタジオのセットの描写や、役者や裏方の人にしか分からない面を描写される際は、どのように資料を集めていらっしゃいますか?(キャラクターデザインコース学生)

A. 芸能界で起きていることは勿論追っています。実際にあったことを噛み砕いて再シミュレーションして、「こういうことが起き得るな」「こういう事象に対してどういう答えを出せるな」というのをいつも考えています。芸能界そのものを総括して見てはいますが、個別の事件とかを取り上げる感じにはしたくないなというのはあるので、そこはデリケートに見ています。

資料集めや描写については、直接(芸能関係者に)会っています。勿論調べられることは書類で調べたりするんですけど、『かぐや様』では実写映画の現場も見てきましたし、そこで芸能関係の友人も増えて直接お話を聞いたりしています。

「ヤングジャンプ」の場合は編集さんが取材先に交渉してくれることもあるので、そういう人達に直接聞くのが肌感がわかりやすいです。みんなが持っている考えとか価値観が『【推しの子】』では大事になってくるので、ちゃんと直接人と会って取材しています。

Q6. 人に見せるためのプロット・企画書を作る際に特に気をつけていること・こだわっているポイントはありますか?(マンガコース学生)

A. 何が面白いか、本質が植わっているかというところですね。最低でも1、2個は「これは面白いんだ」っていう、企画を言語化できるようにしておくというのは心がけています。

────────────────────────

以上、オープンキャンパス特別講義のレポートでした!

赤坂アカ先生、酒井さま、連載中の超多忙な中ご来校ご登壇いただき誠にありがとうございました!

『かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜』Ⓒ赤坂アカ/集英社

『【推しの子】』Ⓒ赤坂アカ・横槍メンゴ/集英社

『恋愛代行』Ⓒ赤坂アカ・西沢5㍉/集英社