Topics

なぜ人工知能は「不気味」なのか?吉岡先生読書会

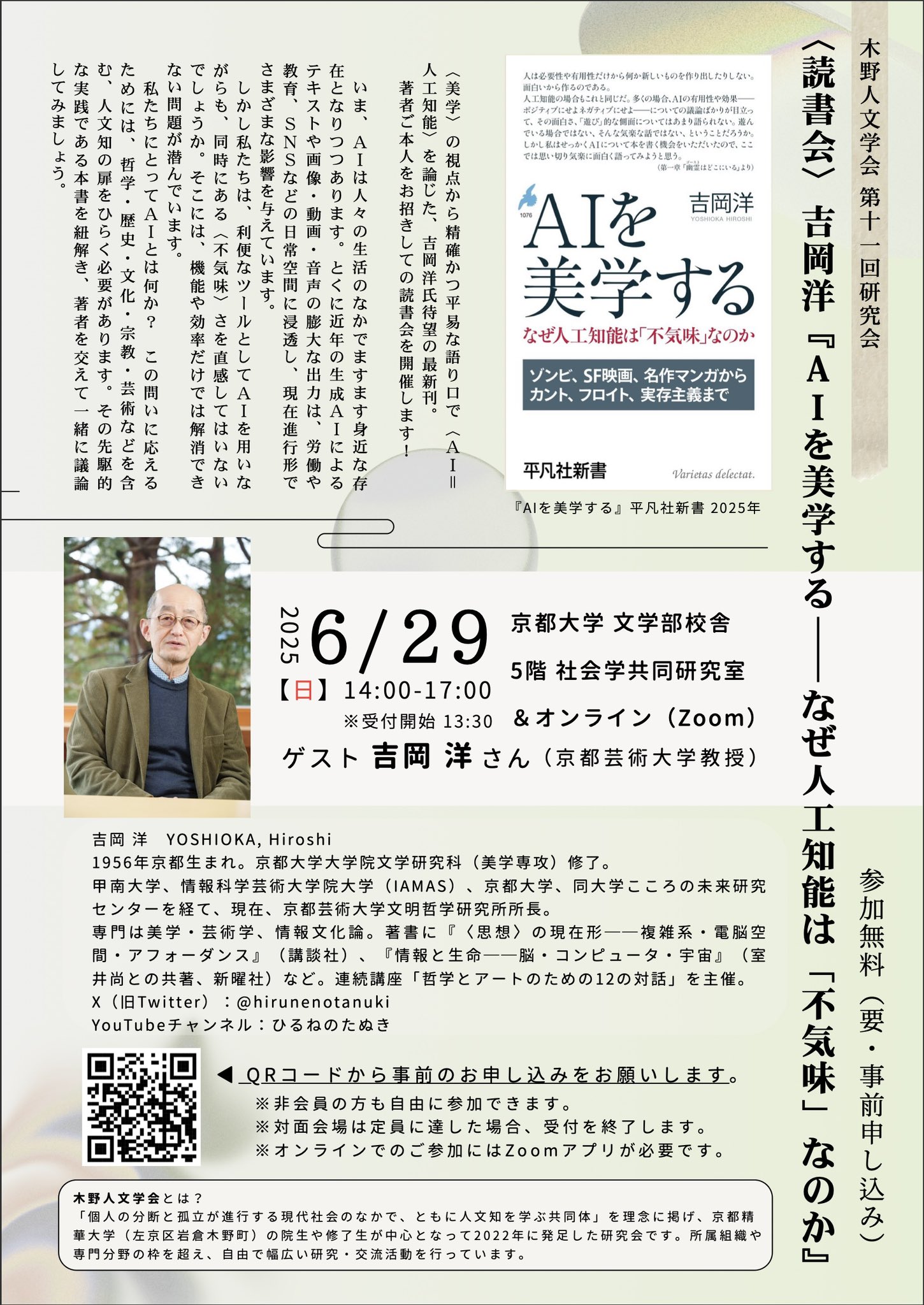

木野人文学会第十一回研究会<読書会>吉岡洋『AIを美学する-なぜ人工知能は「不気味」なのか』

2025年6月17日

お知らせ

日程終了しました

いま、身近な存在となりつつあるAI。便利なツールである一方「不気味」さを感じることもあるのではないでしょうか?その『なぜ人工知能は「不気味」なのか』に美学の視点から論じたのが今回の読書会の「AIを美学する」です。

木野人文学会の第十一回研究会にて、吉岡先生を交えて「AIを美学する」の読書会が開催されます。現在、対面でのご予約は満席のため、オンライン(Zoom)でのお申込みのみとなります。

『AIを美学する-なぜ人工知能は「不気味」なのか』

なぜ私たちはAIの活躍を目にしたとき、楽しさばかりでなく「不気味さ」を感じてしまうのだろうか? 私たちにとってAIとは何なのだろうか? ――AIと暮らすことが当たり前となった今、「AIとは何か」を美学の視点から問いかける。

『2001年宇宙の旅』のHAL9000、怪物フランケンシュタイン、映画の中のゾンビ、『火の鳥』のロボットたち……誰もがおなじみのフィクションに登場する「人間でない存在」から、「シンギュラリティ」や生成AIを利用したアートまで、カント哲学や実存主義を手がかりにAIの「面白さ」を考える1冊。

(「AIを美学する-なぜ人工知能は「不気味」なのか-」2025年2月刊行 平凡社新書)

【木野人文学会】

「個人の分断と孤立が進行する現代社会のなかで、ともに人文知を学ぶ共同体」を理念に掲げ、京都精華大学(左京区岩倉木野町)の院生や修了生が中心となって2022年に発足した研究会です。所属組織や専門分野の枠を超え、自由で幅広い研究・交流活動を行っています。

(木野人文学会第十一回研究会<読書会>吉岡洋『AIを美学する-なぜ人工知能は「不気味」なのか』より)

| 日程 | 2025年6月29日 |

|---|---|

| 時間 | 14:00 - 17:00 受付開始13:30 & オンライン(zoom) |

| 場所 | 京都大学 文学部校舎 5階 社会学共同研究室 |

| 費用 | 参加無料 |

| 申込方法 | 要・事前申し込み |

| 主催 | 木野人文学会 |

| お問い合わせ | kinobun.contact@gmail.com |

【開催のお知らせ】「原発を考える3」PWSブッダセミナー

2016年4月12日

人間学講座・市民講座

京都大学霊長類学・ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院主催のセミナーを京都大学吉田泉殿にて文明哲学研究所の共催で開催いたします。また、当研究所の所長代行を務める尾池和夫(京都造形芸術大学学長)が指定討論者として参加いたします。

日時:2016年4月14日(木)16:30~

場所:京都大学吉田泉殿(京都大学正門から徒歩10分程度)

テーマ:原発を考える3

話題提供者:『原発の安全性とは何か?-異なる裁判結果から』

青木秀樹 (弁護士・PWS特任教授)

『福島原発事故の放射能汚染−生態学の視点から』

幸島司郎 (野生動物研究センター・教授)

指定討論者:尾池和夫(京都造形芸術大学・学長)

*詳細は下記ULRにてご確認下さい。

http://www.wildlife-science.org/ja/buddha-seminar/20160414.html

百年の愚行展 One Hundred Years of Lunacy >911>311

2016年3月23日

人間学講座・市民講座

本学大学院と当研究所が主催する『百年の愚行展』(写真展)を、ギャルリ・オーブ(本学内)にて開催します。会期中はギャラリートークも開催します。是非、お越し下さい。

◆開催概要

本展覧会に込めたメッセージは「行動すること」です。21世紀になっても止む気配のない、狂気とも言える暴力、環境破壊、経済格差、民主主義の危機などを乗り越えるためには、一人ひとりが多様な意見に耳を傾け、自分自身の考えを培い、議論し、行動する必要があります。本展示とトークイベントを通じて、人類が愚行を繰り返さないためにどうすればよいか、みなさんと一緒に考えたいと思います。展覧会は、2冊の書籍(『百年の愚行』2002年・『続・百年の愚行』2014年)に掲載した写真と、ドイツのゴアレーベンで繰り広げられた、核廃棄物最終処理場反対運動のポスターとで構成します。

小崎哲哉:京都造形芸術大学大学院学術研究センター 客員研究員

『百年の愚行』・『続・百年の愚行』編集者

◆開催情報——————————————

会 期:2016年4月29日(金・祝)~5月22日(日)(会期中無休)

時 間:11:00~18:00

会 場:京都造形芸術大学 ギャルリ・オーブ

料 金:無料

◆トークイベント———————————-

・メトロ大學『百年の愚行展』プレイベトトーク:愚行とメディアリテラシー

開催日:2016年4月22日(金)18:30~20:00 18:00開場(先着順)

会 場:CLUB METRO

京都市左京区川端丸太町下ル下堤町82 恵美須ビルBF (京阪神宮丸太町駅2番出口)

Tel:075-752-4765

主 催:CLUB METRO http://www.metro.ne.jp/index.html

料 金:1,000円(1ドリンク付き)

出 演:藤幡正樹(アーティスト)×小崎哲哉(『百年の愚行』『続・百年の愚行』編著者。京都造形芸術大学 大学院学術研究センター客員研究員)

———————————————————-

・Sustaina-village by KYOTOGRAPHIEトーク:『百年の愚行』とは?

開催日:2016年5月3日(火・祝)20:00-21:00(先着順)

会場:岡崎公園、ローム・スクエア(京都市美術館別館前広場)

主催:KYOTOGRAPHIE http://www.kyotographie.jp/

料金:無料

出演:佐藤直樹(『百年の愚行』『続・百年の愚行』アートディレクター)×小崎哲哉

———————————————————-

・ギャラリートーク「サステナビリティと文明」

開催日:2016年5月19日(木)18:00~19:30(先着順)

会 場:京都造形芸術大学ギャルリ・オーブ

料 金:無料

出 演:マエキタミヤコ(コピーライター、クリエイティブディレクター。「サステナ」代表)×浅利美鈴(京都大学地球環境学堂 准教授)×小野塚佳代(京都造形芸術大学 大学院生)

司 会:田中 勝(アーティスト。京都造形芸術大学文明哲学研究所 准教授)

——————————————————

・スペシャルトーク「愚行の時代の文化と芸術」(仮)

開催日:2016年5月20日(金)18:00~19:30(先着順)

会 場:京都造形芸術大学ギャルリ・オーブ

料 金:無料

出 演:山極壽一(霊長類学者。京都大学総長)×尾池和夫(地震学者。京都造形芸術大学学長)

司 会:齋藤亜矢(芸術認知科学研究者。京都造形芸術大学文明哲学研究所 准教授)

——————————————————

・ギャラリートーク「愚行と狂気の時代に——アーティストができること」

開催日:2016年5月21日(土)15:00~16:30(先着順)

会 場:京都造形芸術大学ギャルリ・オーブ

料 金:無料

出 演:高山 明(演出家、アーティスト。Port B主宰)×卯城竜太(アーティスト。Chim↑Pomリーダー)

司 会:小崎哲哉(『百年の愚行』『続・百年の愚行』編集者・京都造形芸術大学 大学院学術研究センター 客員研究員)

【受付終了】長倉洋海氏ワークショップは受付を終了しました。

2014年11月17日

人間学講座・市民講座

11/29人間学講座ワークショップ 「長倉洋海と京都を撮る!」は応募者多数の為、受付を終了させて頂きました。多数のご応募ありがとうございました。

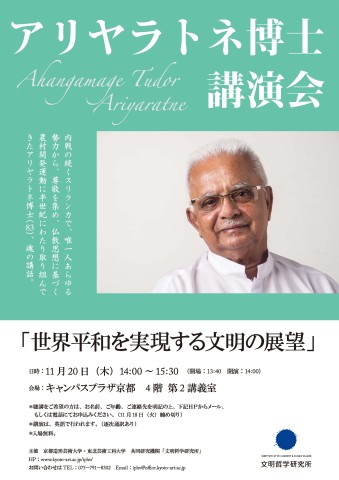

アリヤラトネ博士講演会「世界平和を実現する文明の展望」聴講希望者募集中!

2014年11月4日

人間学講座・市民講座

スリランカの農村開発運動指導者であるA・T・アリヤラトネ博士をお招きし、講演会を開催します。

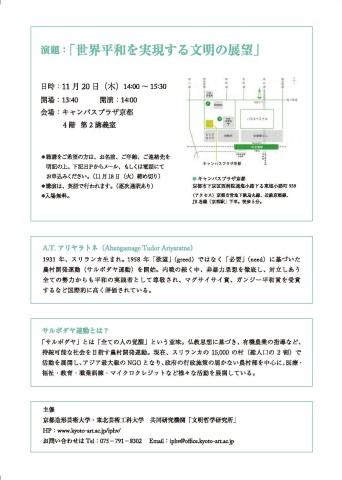

演題:「世界平和を実現する文明の展望」

日時:2014年11月20日(木) 14:00~15:30

開場:13:40 開演:14:00

会場:キャンパスプラザ京都4階 第2講義室

*聴講をご希望の方は、お名前、ご年齢、ご連絡先を明記の上、HPからメール、もしくは電話にてお申込みください。

メールアドレス:iphv@office.kyoto-art.ac.jp

(11月18日(火)締め切り)

*講演は、英語で行なわれます(逐次通訳あり)。

*入場無料。

A・T・アリヤラトネ(Ahangamage Tudor Ariyaratne)

1931年、スリランカ生まれ。1958年「欲望」(greed)ではなく「必要」(need)に基づいた農村開発運動(サルボダヤ運動)を開始。内戦の続く中、非暴力思想を徹底し、対立しあう全ての勢力からも平和の実践者として尊敬され、マグサイサイ賞、ガンジー平和賞、仏教伝道文化賞などを受賞し、ノーベル平和賞にノミネートされるなど、国際的に高く評価されている。

サルボダヤ運動とは?

「サルボダヤ」とは「全ての人の覚醒」という意味。仏教思想に基づき、有機農業の指導など、持続可能な社会を目指す農村開発運動。現在、スリランカの15,000以上の村(総人口の2割)で活動を展開し、アジア最大級のNGOとなり、政府の行政施策の届かない農村部を中心に、医療・福祉・教育・職業訓練・マイクロクレジットなど様々な活動を展開している。