Topics

瓜生山でフィールドワーク(ARTmeetSCIENCEセミナー)

2025年5月22日

ART meets SCIENCE

文哲研セミナー

【ARTmeetSCIENCEフィールドワーク:ナチュラリストと歩く瓜生山2025春】

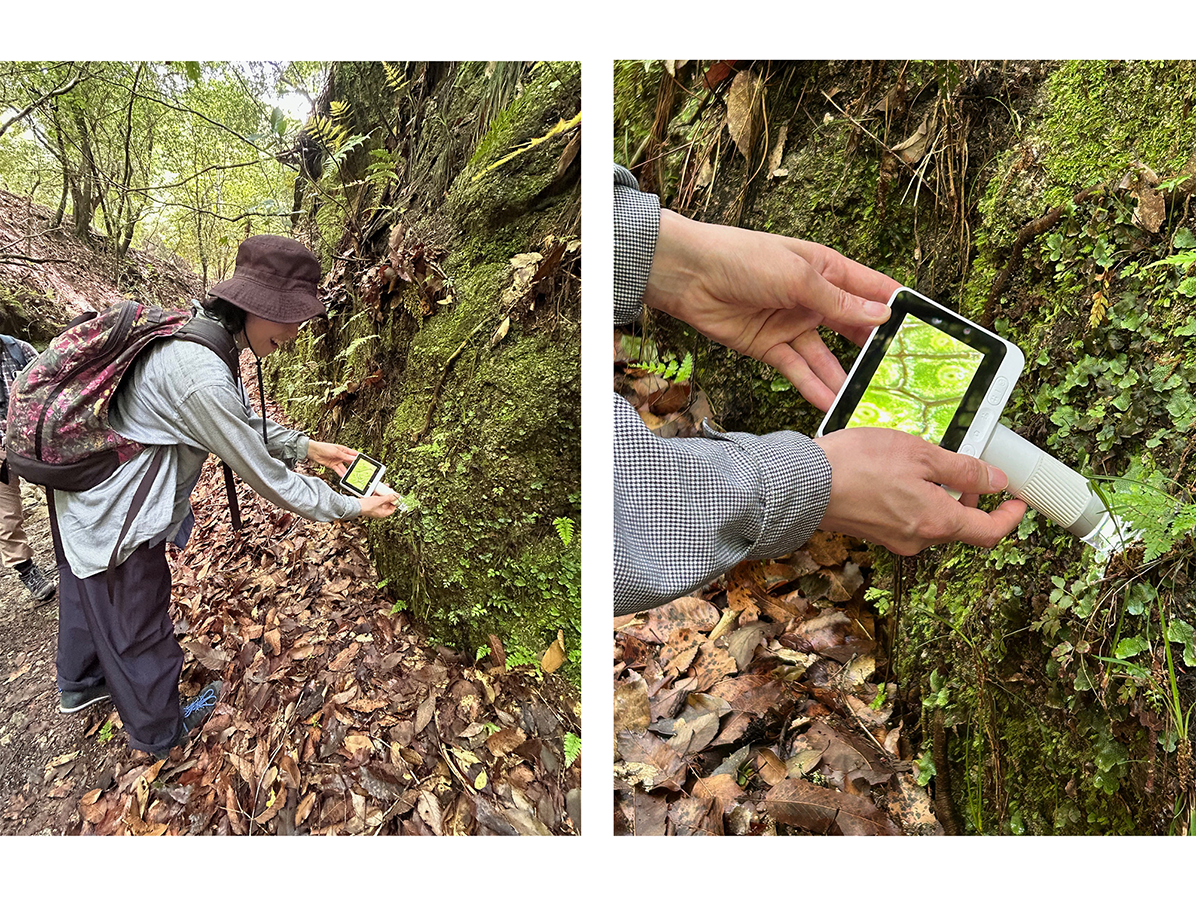

今年もお二人の講師をお招きして瓜生山を歩きながら植物や生き物の生態についてお話を伺うフィールドワークを開催しました。前日の雨で湿度は高めでしたが、緑がよく映える中のフィールドワークとなりました。

レオナルド・ダ・ヴィンチをはじめ多くの芸術家が「自然に学ぶ」ことの重要性を指摘していますが、その点で本学は、瓜生山の裾野という絶好の立地にあります。ただ漠然と自然を見るだけでなく、五感をつかいながら、さまざまな生き物の存在や、その関わりあいについて知ることで、世界の解像度が上がる。そんな体験を共有しつつ、瓜生山という貴重な資源を本学の教育にどう活かせるかなど、一緒に考えていただけたらさいわいです。

瓜生山農園を抜けて山の中へ。

見るだけでなく、触れて、嗅いで、五感で知ることができました。

電子ルーペで小さな苔の表面も見ることができました。

【講師略歴】

湯本貴和(ゆもと・たかかず)

1959年生まれ。京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了(理学博士)。専門分野は生態学。神戸大学理学部講師、京都大学生態学研究センター助教授、総合地球環境学研究所教授を経て、2012年に京都大学霊長類研究所に異動し、2021年度で退職。熱帯アフリカ、東南アジア、南米で、動物と植物の相互関係の研究をおこなった。アリからゾウまで研究の対象はさまざま。霊長類研究所では、とくに人間を含む霊長類のすみかと食べ物の研究に従事した。

幸島司郎(こうしま・しろう)

大学生のころ、雪の上をごそごそ歩き回っている雪虫を研究するうちに「氷河にも虫がいるかも知れない」と妄想するようになり、1982年に初めてヒマラヤへ。運良く、氷河に住む昆虫やミジンコを世界で初めて発見し、氷河にも生態系があることを明らかにした。以来、世界各地の氷河生態系を調査し、その特性や地球規模の環境変動に対する影響を研究している。同時に、「自分の目で見て自分の頭で考える、流行に流されない独創的な研究」をモットーにして、イルカやオランウータン、サイ、オオカミ、インコ、ヒト、植物、微生物など、熱帯雨林から雪氷圏、海洋に至る様々な生態系の様々な生物の生態や行動を、学生と共に幅広く研究している。

【映像公開】ART meets SCIENCE #12「AIとアート」

2024年1月19日

ART meets SCIENCE

2023年12月1日(金)17:00より、ART meets SCIENCE #12「AIとアート」を開催いたしました。youtubeにてセミナー記録動画を公開しております。ぜひご覧ください。

ART meets SCIENCE #12「AIとアート」

ゲスト:

下條信輔(認知神経科学者、カリフォルニア工科大学生物・生物工学部教授)

ヤノベケンジ(現代美術作家、京都芸術大学教授)

司会:齋藤亜矢(芸術認知科学,京都芸術大学文明哲学研究所教授)

日 時:2023年12月1日(金)17:00-19:00(開場16:45)

場 所:京都芸術大学瓜生山キャンパス 望天館4階 BT41

参加者:21名(京都芸術大学教職員・学生、一般)

映 像:https://youtu.be/-ri7hqNBqxk

*講演概要ほか詳細:https://www.kyoto-art.ac.jp/iphv/topics/5456/

【参加者感想(一部抜粋)】

*脳や認知科学的な視点から、人間の直感的な創造性とAIの知能特性の構造的な分析ができ、興味深かったです。

*商業のクリエイターを志望しているので、アートという視点で話を聞けて面白かったです。

*フロートクリエイティビティの話にとても興味を持ちました。チームフローとソロフローのところでは、同じ体験を同じ熱量で波動が合っているからおこるのかなと思いました。

*AIの未知なるものを考える中で、先史時代の石器やラスコーの壁画、クリエイティビティの土壌など、話の振りがとても面白かったです。

ご参加いただきましたみなさま、ありがとうございました。

今後もzoom等を活用しながらセミナーや研究会などを開催する予定です。一般公開セミナー開催の際はこのホームページにてお知らせいたしますので、ぜひ楽しみにお待ちください。

ART meets SCIENCE #12「AIとアート」

2023年11月13日

ART meets SCIENCE

日程終了しました

2023年12月1日(金)17時より、ART meets SCIENCE #12「AIとアート」を開催します。 ゲストは、下條信輔先生(認知神経科学者、カリフォルニア工科大学生物・生物工学部教授)とヤノベケンジ先生(現代美術作家、京都芸術大学教授)です。申込み不要でご参加いただけますので、ぜひ足をお運びください。

————————————————————————————–

ART meets SCIENCE #12「AIとアート」

生成AIの進化がめざましいなか、その現状を知り、芸術や教育についてあらためて考える必要があるのではないか。「人間とは何か、芸術とは何か」をテーマに掲げる文明哲学研究所として議論の場を設けることにしました。AIと人間のこころの違い、表現や創造性について、アートとサイエンスの両面から考えます。

日時:2023年12月1日(金)17:00-19:00(開場16:45)

場所:京都芸術大学瓜生山キャンパス 望天館4階 BT41 (会場(BT41)への行き方)

申込み:不要(無料)

*対面での開催となりますが、後日youtube等での映像公開をする場合がございます

ゲスト:

下條信輔(認知神経科学者、カリフォルニア工科大学生物・生物工学部教授)

ヤノベケンジ(現代美術作家、京都芸術大学教授)

司会:齋藤亜矢(芸術認知科学,京都芸術大学文明哲学研究所教授)

【登壇者略歴】

下條信輔

認知神経科学者として日米をまたにかけて活躍する。1978年東大文学部心理学科卒、マサチューセッツ工科大学でPh.D.取得。東大教養学部助教授などを経て98年から現職。著書に『サブリミナル・インパクト』(ちくま新書)『〈意識〉とは何だろうか』(講談社現代新書)『視覚の冒険』(産業図書)ほか多数。対談に、将棋の羽生善治、陸上の為末大、アーティストのタナカノリユキなど。

ヤノベケンジ

1990年初頭より、「現代社会におけるサヴァイヴァル」をテーマに実機能のある機械彫刻を制作。ユーモラスな形態に社会的メッセージを込めた作品群は国内外から評価が高い。2008年に京都芸術大学でウルトラファクトリーを設立し、プロジェクトディレクターをつとめている。

齋藤亜矢

京都大学理学部卒、同大学院医学研究科修士課程修了、東京藝術大学美術研究科博士後期課程修了。博士(美術)。芸術する心の起源をテーマに、進化や発達の視点から研究している。著書に『ヒトはなぜ絵を描くのか:芸術認知科学への招待』、『ルビンのツボ:芸術する体と心』(いずれも岩波書店)など。

———————————————–

—–ART meets SCIENCEとは

「心を深く成長させるには、芸術の科学を学ぶこと、科学の芸術を学ぶこと、感覚を磨いて物の見方を身につけること。どんなものにもつながりがあるはずです」

ART meets SCIENCE (AMS)は、レオナルド・ダ・ヴィンチのこの言葉にならい、アートやデザイン、表現を志す学生の刺激になりそうな「おもしろい」人をさまざまな分野からお呼びして、お話をうかがう企画です。

| 日程 | 2023年12月1日 |

|---|---|

| 時間 | 17:00 - 19:00 開場16:45 |

| 場所 | 京都芸術大学瓜生山キャンパス 望天館4階 BT41 |

| 費用 | 無料 |

| 対象 | 一般 |

| 申込方法 | 不要 |

| 主催 | 文明哲学研究所 |

| お問い合わせ | iphv@office.kyoto-art.ac.jp(文明哲学研究所) |

ART meets SCIENCE #11「公共空間の音環境デザインを考える」

2022年12月19日

ART meets SCIENCE

2022年12月16(金)18:30より、文哲研オンラインセミナーART meets SCIENCE#11「公共空間の音環境デザインを考える」をzoomにて開催いたしました。

セミナーに先立ち、12月9日(金)には、認可保育園こども芸術大学にて5歳児対象のワークショップ「耳をすまして瓜生山のサウンドマップを描こう」を開催しました。瓜生山を歩きながら感じた「音」から、こどもたちはサウンドマップを作成し、小松先生がピアノで即興演奏をされました。

*ワークショップの様子

瓜生通信「師走 創作・芸術活動の日々を楽しむ-瓜生山でこどもが笑う#26」

https://uryu-tsushin.kyoto-art.ac.jp/detail/1065

ART meets SCIENCE#11

「公共空間の音環境デザインを考える」

講演者:小松正史(京都精華大学メディア表現学部(音楽表現専攻)教授)

日 時:2022年12月16日(金)18:30-20:00

参加者:39名(京都芸術大学教職員・学生)

*講演概要ほか詳細:https://www.kyoto-art.ac.jp/iphv/topics/5139/

【参加者感想(一部抜粋)】

*音はみえない、しかしだからこそ心に作用するということが腑に落ちました。今日から、自分の身の回りの音にもっと意識を向けてみようと思いました。

*音楽が主観でしか作れないこと、実際のその場の環境音を使用し作曲すること、また騒音と音楽の境目がないことなど、あげればきりがないほど印象に残るお話ばかりでした。

*建築ではパースや配置を意識しますが、好きな音楽やBGMを聴くなどの音環境も、重要な空間表現の一つだと実感しました。

*久しぶりに感動する音色を聴かせていただき感動しました。空気に溶け込む、場を壊さない曲に今もドキドキしています。洋画を学んでいますが見え方を鍛えるほかに、毎日の何気ない空間の音に意識を向けることでも制作のヒントになりそうです。

ご参加いただきましたみなさま、ありがとうございました。

今後もzoom等を活用しながらセミナーや研究会などを開催する予定です。一般公開セミナー開催の際はこのホームページにてお知らせいたしますので、ぜひ楽しみにお待ちください。

——————————————————–

—–ART meets SCIENCEとは

「心を深く成長させるには、芸術の科学を学ぶこと、科学の芸術を学ぶこと、感覚を磨いて物の見方を身につけること。どんなものにもつながりがあるはずです」

ART meets SCIENCE (AMS)は、レオナルド・ダ・ヴィンチのこの言葉にならい、アートやデザイン、表現を志す学生の刺激になりそうな「おもしろい」人をさまざまな分野からお呼びして、お話をうかがう企画です。

AMSフィールドワーク#1 瓜生山自然観察「木を見て森も見る」

2022年11月20日

ART meets SCIENCE