Topics

長倉洋海写真展「もう一つの世界」開催!講演会及びワークショップを期間中に開催します。

2014年11月4日

ソフィア・サロン活動

2014年11月19日(水)から、京都造形芸術大学 瓜生館1階にて、長倉洋海写真展「もう一つの世界」を開催します。また、写真展期間中に長倉氏による講演会、ワークショップを開催いたします。

写真を通して、世界の紛争地や辺境に住む人々、生活、文化などを感じられる写真展です。

ぜひお越しください!!

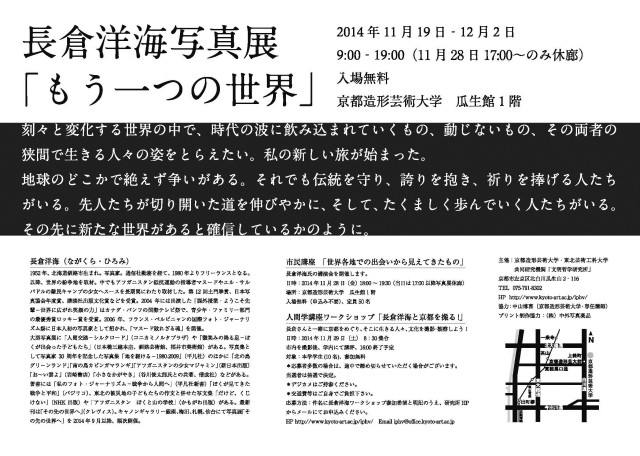

【長倉洋海写真展「もう一つの世界」】

開催日程:2014年11月19日(水)~12月2日(火)

9:00~19:00 (11月28日(金)17:00~のみ休廊)

場所:京都造形芸術大学 瓜生館1階

*入場無料

【市民講座 「世界各地での出会いから見えてきたもの」】

長倉氏の講演会を開催します。

日時:2014年11月28日(金)18:00~19:30(当日は17:00以降写真展休廊)

場所:京都造形芸術大学 瓜生館1階

*入場無料(申し込み不要)、定員50名

【人間学講座ワークショップ 「長倉洋海と京都を撮る!」】

長倉さんと一緒に京都をめぐり、そこに生きる人々、文化を撮影・観察しよう!

日時:2014年11月29日(土)8:30集合、市内を撮影後、学内にて講評、16:00終了予定。

対象:本学学生(10名)、参加無料

*応募者多数の場合は、途中で締め切らせていただく場合がございます。当選者は抽選で決定。

*デジカメはご持参ください。

*交通費等はご自身でご負担ください。

応募方法:件名に長倉洋海ワークショップ参加希望と明記のうえ、当研究所HPからメールにてお申込みください。Email:iphv@office.kyoto-art.ac.jp

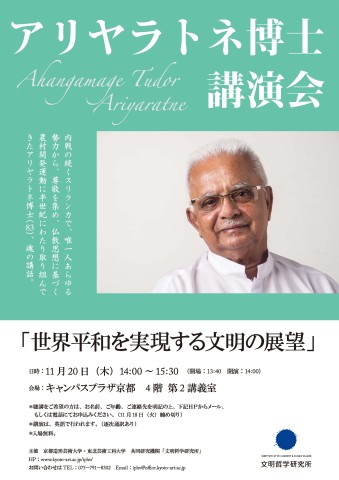

アリヤラトネ博士講演会「世界平和を実現する文明の展望」聴講希望者募集中!

2014年11月4日

人間学講座・市民講座

スリランカの農村開発運動指導者であるA・T・アリヤラトネ博士をお招きし、講演会を開催します。

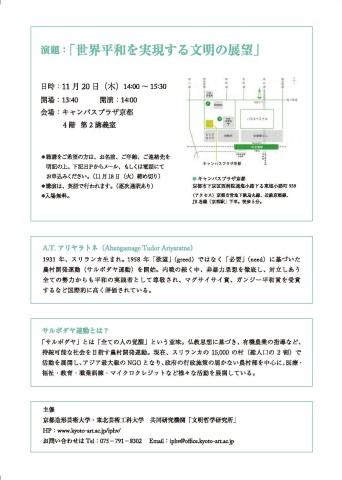

演題:「世界平和を実現する文明の展望」

日時:2014年11月20日(木) 14:00~15:30

開場:13:40 開演:14:00

会場:キャンパスプラザ京都4階 第2講義室

*聴講をご希望の方は、お名前、ご年齢、ご連絡先を明記の上、HPからメール、もしくは電話にてお申込みください。

メールアドレス:iphv@office.kyoto-art.ac.jp

(11月18日(火)締め切り)

*講演は、英語で行なわれます(逐次通訳あり)。

*入場無料。

A・T・アリヤラトネ(Ahangamage Tudor Ariyaratne)

1931年、スリランカ生まれ。1958年「欲望」(greed)ではなく「必要」(need)に基づいた農村開発運動(サルボダヤ運動)を開始。内戦の続く中、非暴力思想を徹底し、対立しあう全ての勢力からも平和の実践者として尊敬され、マグサイサイ賞、ガンジー平和賞、仏教伝道文化賞などを受賞し、ノーベル平和賞にノミネートされるなど、国際的に高く評価されている。

サルボダヤ運動とは?

「サルボダヤ」とは「全ての人の覚醒」という意味。仏教思想に基づき、有機農業の指導など、持続可能な社会を目指す農村開発運動。現在、スリランカの15,000以上の村(総人口の2割)で活動を展開し、アジア最大級のNGOとなり、政府の行政施策の届かない農村部を中心に、医療・福祉・教育・職業訓練・マイクロクレジットなど様々な活動を展開している。

第6回平和文明会議 会議録 発行!

2014年11月1日

平和文明会議

2014年8月27日に開催された第6回平和文明会議の会議録を発行しました。冊子をご希望の方はメールにてお問い合わせ下さい。送料ご負担の上、ご郵送とさせて頂きます。なお、数に限りがございますのでご希望に添えない場合があります。予めご了承下さい。

【聴講者募集】核廃絶と世界平和のための「第7回平和文明会議」を開催

2014年10月6日

平和文明会議

経済学者で最も注目されている水野和夫氏をゲストに迎え、山形で初の「平和文明会議」

文明哲学研究所が企画する「平和文明会議」は、人間とは何か、文明とは何か、人間と文明の関係はいかなるものか、という基本テーマから「藝術の立場から《戦争と平和》の問題をどう捉えるか」を探り出し、なかんずく現代文明が生み出した最大の悪魔である「核」を、どう制御し、廃絶し、38億年の時空を紡ぐ健全な「生物圏」をどう取り戻すかを具体的に探求します。

第7回目の今回は、「破綻する資本主義―限界を見据えた社会経済」のテーマで、2014年出版の『資本主義の終焉と歴史の危機』が10万部突破のベストセラーとなった注目の経済学者 水野和夫氏をゲストに迎え、基調講演を行って頂きます。その後、大量消費社会の限界を見据え「経済成長なし」「収奪なし」を前提とした経済システム・税制・新産業のあり方を議論し、新たな文明哲学的価値観を探求していきます。

聴講者を先着順にて募集しておりますので、ぜひ、お申込みください。

———————————–

■「第7回 平和文明会議」概要

開催日:2014年10月31日(金)13:00~17:00

会場:東北芸術工科大学 デザイン工学実習棟A 2階ギャラリー

住所:〒990-9530 山形県山形市上桜田三丁目4番5号

主催:文明哲学研究所

聴講者:学生、教職員および一般(申込み必要:先着順20名)

聴講料:無料

◆基調講演

時間:13:10~14:30(80分)

講師:水野和夫氏(経済学者:日本大学国際関係学部教授)

演題:『経済成長なし』を前提とした社会システム

◆平和文明会議ディスカッション

時間:14:45~16:50(125分)

◆会議メンバー:松本健一/中村桂子/大石芳野/スティーブン・リーパー/豊﨑博光/小松正明/鎌仲ひとみ/奥本京子/大澤真幸/尾池和夫/宮島達男/秋山豊寛/田口洋美/ヤノベケンジ/井原甲二(順不同・敬称略)

◆特別ゲスト:白杉悦雄(芸術工学研究科長)/竹内昌義(教授)

チラシPDF:

141031tuad-iphv平和文明会議-A4表-01

———————————–

■お申し込み

鑑賞・参加ご希望の方は、文明哲学研究所までお申込みください。

■主催:お申込み・お問合せ先

東北芸術工科大学「文明哲学研究所」

TEL:023-627-2177

FAX:023-627-2360

E-mail:iphv@aga.tuad.ac.jp

———————————–

■水野 和夫(みずの・かずお):プロフィール

経済学者・日本大学国際関係学部教授。1953年(昭和28)生まれ。埼玉大学大学院経済科学研究科博士課程修了。博士(経済学)。三菱UFJモルガン・スタンレー証券チーフエコノミストを経て、内閣府大臣官房審議官(経済財政分析担当)、内閣官房内閣審議官(国家戦略室)を歴任。主な著作に『超マクロ展望世界経済の真実』(集英社)、『世界経済の大潮流』(太田出版)、『人々はなぜグローバル経済の本質を見誤るのか』(日本経済新聞出版社)など。2014年出版の『資本主義の終焉と歴史の危機』(集英社)は10万部突破のベストセラー。

———————————–

【観賞者募集】ドキュメンタリー映画『無知の知』『小さき声のカノン―選択する人々』上映会&トークライブを開催

2014年10月6日

人間学講座・市民講座

今秋公開されたドキュメンタリー映画『無知の知』と、来春公開予定の『小さき声のカノン―選択する人々』の特別先行上映とトークライブ!

文明哲学研究所は、「核」廃絶と世界平和に向けた活動の一環として、放射能汚染、被ばく、そしてエネルギー問題を追ったドキュメンタリー映画の最新作2本を上映し、映画監督等をゲストに迎え、トークライブを開催いたします。

2011年3月11日の東日本大震災後に起こった東京電力福島第一原子力発電所の事故後に、それぞれ違った角度から追ったドキュメンタリー映画。石田朝也監督の『無知の知』は、「原発について何も知らない」ことへの問い掛けからはじまり、鎌仲ひとみ監督の『小さき声のカノン ―選択する人々』(特別先行上映)は、福島、そしてチェルノブイリから国境を越えて「被ばく」から子どもを守る母たちの声に耳を傾けています。

「人間の本当の豊かさとは何か」との問い掛けを、学生と市民の皆さんとともに共有し、平和創造への学びの場としてまいりたいと思います。

鑑賞・参加希望の方は、座席数に限り(先着順)がありますので、お早めにお申込みください。

———————————–

■「ドキュメンタリー映画『無知の知』『小さき声のカノン ―選択する人々』上映会&トークライブ」概要

開催日:2014年11月1日(土)

会 場:東北芸術工科大学内「サクラダ・シネマ」(デザイン工学実習棟B-1階)

住 所:〒990-9530 山形市上桜田三丁目4番5号

入場料:無料(申込み必要:常設76席で先着順)

参加対象:学生、教職員および一般

※会場の都合上、定員(先着順)になり次第、締切らせて頂きますのでご了承下さい。

◆タイム・スケジュール

・10:00~11:50上映『無知の知』(107分)

・12:40~14:40特別先行上映『小さき声のカノン ―選択する人々』(120分)

・14:45~16:15トークライブ(90分)

◆トークライブ:ゲスト

石田 朝也(『無知の知』監督)

鎌仲ひとみ(『小さき声のカノン ―選択する人々』監督)

石森 秀彦(「小さき花 市民の放射能測定室 仙台」代表)

林 海象(映画監督・東北芸術工科大学映像学科学科長)

浦田沙緒音(京都造形芸術大学3年:「ART FOR GOOD」代表)

八島 千尋(東北芸術工科大学1年:チュートリアル藝術平和山塾)

チラシPDF:

141101tuad-iphvドキュメンタリー上映会-A4表-01

141101tuad-iphvドキュメンタリー上映会-A4裏-01

———————————–

■お申し込み

鑑賞・参加ご希望の方は、文明哲学研究所までお申込みください。

■主催:お申込み・お問合せ先

東北芸術工科大学「文明哲学研究所」

TEL:023-627-2177

FAX:023-627-2360

E-mail:iphv@aga.tuad.ac.jp

———————————–

■『無知の知』概要

故郷を追われた福島の人々の痛みに触れ、原子力推進の専門家を訪ね、脱原発から太陽光発電へと歩みをすすめた人々に話を聞いてみた。震災発生時、あの混沌とした政治、社会情勢のなかで、日本のトップたちは?そして専門家たちは?市井の人たちは?今、それぞれの立場から語られる未来の設計図。東日本大震災から3年の月日が経った。わたしたちはどんな未来へ向かっているのだろう。これは観客の意識を挑発するドキュメンタリー。

■石田 朝也(いしだ・ともや) 監督:プロフィール

ESRA(パリ映像高等専門学校)卒業。NHKドキュメンタリー番組や海外作品や合作映画に携わる。2005年ドキュメンタリー映画「成瀬巳喜男・記憶の現場」で監督デビュー。日本の映画史に残る監督の軌跡を交流のあった俳優やスタッフの証言を基に3年の歳月を費やして制作。国内外から高い評価を得る。福島原発事故をテーマとした本作品『無知の知』は2作品目にあたる。

———————————–

■『小さき声のカノン ―選択する人々』概要(特別先行上映:2015年春公開予定)

東京電力福島原発事故から4年。事故による影響は安全である・危険であるといった議論からこぼれ落ちる声が存在している。それは不安な気持ちを抱えたお母さんたちの声だ。かつてチェルノブイリ原発事故を経験したベラルーシでは、子どもたちに何が起きたのか。お母さんたちはどうやって子どもを守ろうとしたのか?事故の衝撃に立ちすくみ、ただ困惑している時期は過ぎた。希望を具体的につくり出す新しいイメージに今、私たちは立っている。迷いながらも日本のお母さんたちが自分たちの意志で動き始めた。そんなお母さんたちの小さな声が、国境を越えて響き始める。

■鎌仲 ひとみ(かまなか・ひとみ) 監督:プロフィール

文明哲学研究所客員教授。フリーの映像作家としてテレビ番組、映画を監督。2003年ドキュメンタリー映画『ヒバクシャー世界の終わりに』を発表。以降、2006年 『六ヶ所村ラプソディー』、2010年『ミツバチの羽音と地球の回転』の3部作で放射能汚染、被ばく、エネルギーの問題を追う。2012年DVD作品『内部被ばくを生き抜く』を発売。著作に『原発の、その先へ ミツバチ革命が始まる』など

———————————–