Topics

宇宙ユニットよりお知らせ

2017年10月4日

その他

当研究所客員教授 土井隆雄先生ご所属の宇宙ユニット(京都大学宇宙総合学研究ユニット)より、『宇宙ユニットNEWS 2017年10月号』のお知らせです。花山天文台でのコンサート他、一般・学生参加可のイベントもございます。ぜひご参加ください。

新客員教授のご紹介

2017年10月1日

その他

本日2017年10月1日より、文明哲学研究所では新たに2名の先生方を、客員教授としてお迎えすることとなりました。この度ご就任いただきましたのは、久能祐子先生、河合江理子先生です。

* 久能祐子先生ご紹介 http://sachiko-kuno.com/

* 河合江理子先生ご紹介 http://eriko.k.kyoto-u.ac.jp/

【新聞掲載】京都新聞:芸術を通して平和を追究【田中勝准教授】

2017年9月27日

出版・メディア情報

2017年9月23日 京都新聞教育面(探究人)にて、『芸術を通して平和を追究』という観点から、田中勝准教授が紹介されました。

宇宙ユニットよりお知らせ

2017年9月23日

その他

当研究所客員教授 土井隆雄先生ご所属の宇宙ユニット(京都大学宇宙総合学研究ユニット)より、『宇宙ユニットNEWS 2017年9月号』のお知らせです。花山天文台でのコンサート他、一般・学生参加可のイベントもございます。ぜひご参加ください。

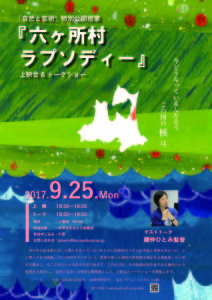

『六ケ所ラプソディー』上映会&トークショー

「自然と芸術」特別公開授業

2017年9月20日

芸術と平和

日程終了しました

9月25日(月)16時30分より、後期「自然と芸術」特別公開授業として、ドキュメンタリー映画『六ケ所ラプソディー』上映会&トークシ

「自然と芸術」特別公開授業

『六ケ所ラプソディー』上映会&トークショー

日 時:2017年9月25日(月) 16:30-19:30

(上映 16:30〜18:30 / トーク 18:30〜19:30)

ゲスト:鎌仲ひとみ監督

| 日程 | 2017年9月25日 |

|---|---|

| 時間 | 16:30 - 19:30 上映 16:30-18:30 / トーク(鎌仲ひとみ監督) 18:30-19:30 |

| 場所 | 京都造形芸術大学 人間館NA301 |

| 費用 | 無料 |

| 対象 | 造形大学生および教職員 |

| 申込方法 | 事前申込不要 |

| 主催 | 文明哲学研究所 / 協力:チーム・エシカル(山塾) |

| お問い合わせ | 文明哲学研究所(iphv@office.kyoto-art.ac.jp) |