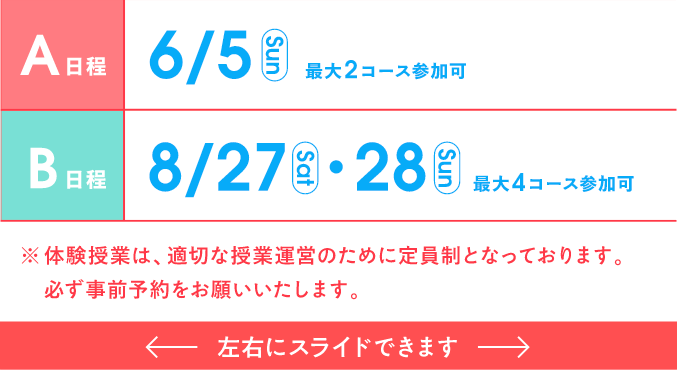

12学科22コース、

本格的な授業を体験。

体験入学開催!

大学の各コースの

授業を体験できます!

普段のオープンキャンパスとは異なり、

本格的な授業を受講できるのがこの「体験入学」。

一足先に芸大生になったつもりで、憧れのコースの授業を体験してください。

芸術大学の授業の面白さに気づく1日になること間違いなしです。

「大学全体説明会」は

とにかく必見!

京都芸術大学のオープンキャンパスに参加するなら、大学全体説明会は必見です。

芸術大学で学ぶことに対する価値観が劇的に変わります。

高い就職率・進路決定率を生み出す教育プログラムの秘密など詳しくご説明します。

9月と10月の「体験授業型選抜」は、希望コースの授業を受けながら課題に取り組む入試方式です。

「体験入学」は「体験授業型選抜」の模擬体験になるので、ぜひ入試対策の機会にしてください!

各日午前・午後 別のコースを選択すると最大6コース受講できます。

複数コースの授業を受け比較することで、本当に自分が学びたいコースがきっと見つかります。

「私でも大丈夫かな…」と自信を持てずにいる人こそ、ぜひ参加してもらいたいのがこの「体験入学」。

経験がなくても、各学科・コースの先生たちが丁寧に指導してくれるので安心してご参加ください。

12学科22コース

体験授業のご紹介

例年複数のコースが満席となっております。お早めにお申込ください。

京都芸術大学は皆さんに、大学を「イメージ」ではなく、

「教育の中身」で選んでほしいと考えています。

まずは興味のある授業を選択して、体験してみましょう!

► 1日最大2コースまで受講可能。

► 同一日程で、同じコースの授業を受講することはできません。

6月(A日程)と8月(B日程)は、授業内容が異なりますので、

両日程の参加もオススメです。

*各日程の午前と午後の授業内容は同じです。

(B日程 演技・演出コース除く。)

- 午前 10:20-12:00

- 午後 13:30-15:10

- 準備物(筆記用具・ノートは全コース必須)

- その他・注意事項

美術工芸学科日本画コース

デッサンのコツ【日本画編】

静物から絵づくりを知ろう!

与えられたモチーフを自分の気に入った位置に置いて描くにはコツがあります。モチーフを重ねたり離したりすると色の組み合わせに変化が生まれ、楽しみながら空間をつくっていくことができます。反対側から見たり、鏡を使って反転させてみたりしながら、ベストポジションを探していきましょう!

デッサン用具一式(例:鉛筆[6H〜6B]、カッターナイフ、ねり消しなど)

モノトーンを使いこなそう

鉛筆は6Hから6Bくらいまでの種類を使ってあげると、モノトーンでの表現の幅が広がります。芯を長く出して鉛筆の腹を使ったり、ガーゼやティッシュでこすったりしてみると思わぬ質感が出たりして楽しくなります。鉛筆の様々な使い方を学びモノトーンを使いこなしてみましょう!

デッサン用具一式(例:鉛筆[6H〜6B]、カッターナイフ、ねり消しなど)

美術工芸学科油画コース

デッサンのコツ【油画編】

自画像からカタチを掴もう!

既成概念にとらわれず、自分の眼で確かめ表現できるようになるにはトレーニングが必要です。線の強弱も柔らかい調子も表現できるコンテを使って自画像を描いてみましょう。光の調子の濃淡を楽しみながらデッサンのコツを学べます。マンガやキャラクターを描くときにも役に立つデッサン講座で、苦手を得意に変えてみませんか?

汚れてもいい服装で参加すること

油絵の楽しさを発見しよう!

真っ白なキャンバスに、思い切り油絵具をのせて描いてみましょう。 鏡に写った顔を観察し、感じた色を混色でつくり未知なる自分を発見して下さい。初めての人でも大丈夫、油絵具は薄塗りも厚塗りもできる柔軟性が魅力ですから、きっとあなたの驚きや喜びを受けとめてくれるはずです。 描くことにチャレンジし、楽しむのが目標です!

汚れてもいい服装で参加すること

美術工芸学科写真・映像コース

写真と映像で名作を「まねぶ」

歴史上、名作と言われる作品を「まねぶ」授業を行います。「まねぶ」とは真似を通して学ぶことで、この授業では名作を分析しながら写真を制作します。構図、陰影、人物の表情、目線といった細部に渡るまで名作を観察し、どのように真似ができるのか、実践します。

普段自分が使っているカメラ(スマートフォン可)

イメージを連ねる

写真は1枚だけで成立するものもあれば、組み合わせて表現されることもあります。映像に関しては複数のイメージや時間が連なることで初めて作品になると言っても過言ではありません。 場所、時間、季節、対象が異なる写真を持ち寄り、組み合わせることで、ストーリーや物語とは違うイメージの連なり、共鳴を体験します。

自分が撮影した写真をA4サイズに印刷したもの(10枚以上)。印刷の種類、紙種は問わない。

美術工芸学科染織テキスタイル

コース

小さなじゅうたんを作ってみよう!

手動のハンドフックマシーンを使って、自分だけの小さなじゅうたんを作ってみましょう!カラフルな綿糸や羊毛を使って、絵を描くように自分だけの世界を自由に表現することができます。簡単な道具なので少し練習すればすぐに扱うことができます。一度体験するともっと大きなじゅうたんを作りたくなるはずです。

汚れてもよい服装で参加すること

色とりどり染め体験(絞り染め)

雪花絞り(せっかしぼり)は、布のたたみ方や染め方の工夫で、万華鏡のように連なった模様が次々に生まれる技法です。化学染料を用いてストールを染め、色の重なりで生まれる模様を楽しみましょう。染めの歴史、素材、技法、材料、染料についてのミニ講義も行います。きっと入学後の授業が具体的にイメージできるはずです。

30cm程度の直線定規、カッターナイフ、色鉛筆

汚れてもいい、作業しやすい服装で参加すること

美術工芸学科総合造形コース

指先の型取りから生まれるマイワールド制作体験!

私たちは常に自分の手で、ものに触れて空間や物質を認識していますね。芸術を志そうとするみなさんの手が、これから生まれる世界観を変えていくのです。そのことをたたえ、アルギン酸という自然素材を使い、自分の指先を型取ってみましょう。石膏に置き換えた指先からあなた自身が感じる自分だけの世界観を制作します。

タオル

汚れてもよい服装で参加すること

※27日と28日とで授業内容が異なります。(受講できるのはいずれか1日)

*6/6 授業内容を一部変更

【8/27】ハリガネアートで手を作る!

アルミ線を使って手のオブジェ制作をします。手のアウトラインに沿って造形していくやり方もOK!ぐるぐる巻きに手を作るのもいいです。手の持つ造形の面白さを体験できます。

【8/28】泥ダンゴでプラネットを作ろう!

粘土を使った球体の表面に、色の泥漿(でいしょう)を表面に描いてシンプルでわかりやすい泥ダンゴを制作します。両手の平からあなただけの素晴らしい世界を生み出してください!ちょっとした素材と技法の使い方を知ることで、物をつくることの楽しさ・喜び、造形表現の面白さを実感できるはずです。

【8/27】ペンチ 1個(種類は問いません)、筆記具 【8/28】タオル

汚れてもよい服装で参加すること

キャラクターデザイン学科キャラクター

デザインコース

キャラクターを描いてみよう

みなさんは好きなキャラクターはいますか?そのキャラクターは一体どのように考えられて生み出されたのでしょうか。絵がきれいに描けていれば魅力的なキャラクターになるのでしょうか。体験授業では、ビジュアルだけでなくキャラクターの内面を考えることで、より魅力的なキャラクターを生み出す方法を学んでいきます。

キャラクターの世界を広げてみよう

キャラクターは単体では存在し得ません。どこにいるのか、何をしているのか、何のために存在しているのか。アニメーションやゲーム等、表現媒体によってもその役割や表現方法は変わってきます。そこには共通して「世界観」が必要であり、世界を含めキャラクターを考えることで創作の視野を広げていきます。

キャラクターデザイン学科マンガコース

アオリとフカンを描けるようになろう!

アオリ、フカンって何?言葉を聞いたことはあるけれど正直よくわかってないという人、必見です。ライブドローイングでばっちり解説します。アオリとフカンをマスターして、あなたのキャラを表情豊かに大変身させましょう!

人物と背景のバランスを取ろう!

マンガやイラストを描いていて、人物と背景が画面の中でしっくりこない!そんな人に必見の授業です。画面効果を劇的に変化させるコツをライブドローイングで詳しく解説します!

情報デザイン学科ビジュアル

コミュニケーション

デザインコース

デザイナーになれる!

はじめの一歩 ①

ピクトグラムの制作を通じて、デザインの楽しさと幅広さを体験します。ピクトグラムとは単純化された視覚記号で、言葉を使わず情報を伝える大切な役割があります。その制作プロセスで、様々なデザインへの関わり方があることを発見できるでしょう。デザインをはじめて学ぶ人も、デザイナーとしてのはじめの一歩を踏み出しましょう!

ものさし(30cm)

デザイナーになれる!

はじめの一歩 ②

ピクトグラムの制作を通じて、デザインの奥深さを体験します。単純化された視覚記号であるピクトグラムは、言葉を使わずに情報を伝えるコミュニケーションツールでもあります。視点や考え方、捉え方を変えることで新たなコミュニケーションを生み出すデザイン体験を通じ、「伝える・伝わる」デザイナーへの一歩を踏み出しましょう!

ものさし(30cm)

情報デザイン学科イラストレーション

コースコース

絵幅を広げよう ―表現編―

イラストの基本である「表現の幅」を体験します。例えば、「利き手と反対の手」「紙を動かす」など普段とは違った条件で絵を描いてみたときに、どんな面白い発見があるでしょうか。無意識に凝り固まったクセをほぐすことで、体験する前と後では、描くことに対する印象が変わるはず。初心者の方でも安心してご参加ください。

絵幅を広げよう ―ターゲット編―

イラストとターゲットの関係や相性を探ります。例えば、イラストが入った新商品のパッケージをデザインするときに「誰に売るか」「誰が買うか」ターゲットを設定することが重要です。この絵は何の商品に向いている?など、自分の絵柄を観察してマッチングさせることで、「欲しい!」と感じる魅力的なイラストレーションを完成させましょう。

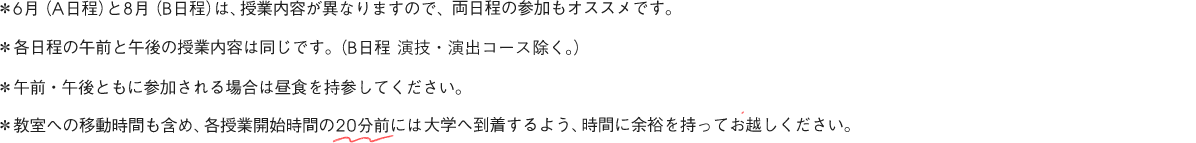

情報デザイン学科クロステック

デザインコース

企画の種の見つけ方

―観察力の磨き方―

「クリエイティブ(企画・デザインの力で)」×「テクノロジー(新旧の技術を組み合わせて)」×「ビジネス(どうやってお金を稼いで持続可能な仕組みを作るか)」の視点で4年間学ぶクロステックデザインコース。企画ってどうやってつくるんだろう。その企画の「種」の見つけ方を教えます。授業を受けた後からモノの見方が変わります。

スマートフォン(使用可)

誰かを笑顔にするアイデアを生み出す方法

人をワクワクさせる新しいアイデアってどうやって生み出すんだろう?センスや才能ではなく、トレーニングによってアイデアは出せるようになります。今日から始められるアイデアの引き出しを増やす、観察のヒントとは。重要な 3つのポイントを授業でお伝えします。

スマートフォン(使用可)

プロダクトデザイン学科プロダクト

デザインコース

観察からつくるデザイン

新しいデザインは、才能やセンスが無いと生み出せないのでしょうか?実はデザインには様々な考え方(メソッド)があり、そのメソッドに沿うことで、誰でも新しいデザインを生み出すことができます。今回は「観察:オブザベーション」をテーマに、私たちの動作・行為から新しい日用品のデザインを考えてみましょう。

カッターナイフ、定規

発想から考えるデザイン

私たちのまわりにある道具をつくったプロダクトデザイナーは、はたしてどんな発想から、どんな工夫をして、そのカタチを決めたのでしょう?今回はアイデアの発想方法をきっかけに、普段の行動から身近な道具のデザインを考えてみます。新たなデザインを生み出す楽しさを、一緒に感じましょう。

カッターナイフ、定規

空間演出デザイン学科空間デザインコース

みんなでつくるわがまち光の空間

「わがまちの魅力」をテーマに、「自分の視点」の発見と「他者の共感」を大切にするデザインの基本を学びます。 参加者のみんなと考えを共有し、見つけたキーワードを図案にして「わがまちのあかり」をつくります。図案という平面が、あかりの空間に変化し、デザインが別の視点を生む面白さも体験しながら、自分の作品をみんなに伝えていきましょう!

カッターナイフ、はさみ

コミュニケーションとしてのディスプレイをつくろう

小さなディスプレイ空間をつくり、人に伝えるデザインについて学びます。わがまちのメモリアルデイ(記念日)を考えて、それをウインドーディスプレイのようにかたちにして伝えます。普通のことも記念日にできるように、視点を変えれば新たな価値となること、ことばをかたちにすることで人に共感してもらえることを発見します。

カッターナイフ、はさみ

空間演出デザイン学科ファッション

デザインコース

紙で服をデザインする

ファッションデザインには、見慣れている物事を考え直し、混ぜたり組み合わせることで、新しい価値を創り出す力があります。ファッションの基本となる洋服の構造について触れながら、紙を、衣服をつくる素材として見直し、紙の表現の多様性を学んでいきましょう。

カッターナイフ、はさみ、のり

エンベロープバッグでコミュニケーションをデザインする

ファッションは他者とのコミュニケーションを図るデザイン領域です。身近に使っている物に、違う視点を取り入れてデザインしてみると、全く新しい体験やサプライズを作ることができます。「家に届いた封筒を開けると、カバンになる!!」 ひらめきを大切にするファッションデザイン領域の面白さを体験しましょう

はさみ

環境デザイン学科建築・インテリア・

環境デザインコース

ミニマルカフェ+

青空の下、腰を下ろすとそこにはあなただけの居場所ができます。心地よい居場所を作ることは環境デザインにおいて大切な基礎です。この授業では、オリジナルのピクニックシートを作り小さな(ミニマル)カフェを開きます。芸術やデザインの歴史にもふれながら、かっこいいデザインのコツを一緒につかんでいきましょう。

「京のすまい」のナゾを解く+

京都の町並み、と言われて思い浮かべるのは、町家の瓦屋根が並ぶ美しい風景ではないでしょうか。町家には、夏暑く冬寒い京都で暮らす、さまざまな知恵が隠されています。そのナゾを解き明かすとともに、京町家を題材としたペーパーキット作りに挑戦。素材(外壁等)の表現方法の基礎についても学んでみましょう。

映画学科映画製作コース

見つめよう。耳をそばだててみよう

質問です。今日あなたは様々なものを見たり聞いたりしたと思います。では、何かを見つめた瞬間がありましたか。或いは、何かに耳をそばだてたことは。映画とは、見つめること。映画とは、耳をそばだてること。カメラや録音機材を使いながら、改めて、「見つめるとは」「耳をそばだてるとは」ということを自覚的に体験してみましょう。

創造し、見つめ、耳をそばだてる事で映画を発見しよう

そこにある人物(達)がいるとします。この人物はどんな人で、何を考えているのか。それを人に伝えるために、どんな工夫が必要なのでしょう。人物だけでなく、そこにあるものや起こる出来事。さらには、光や音など空間のことまで。様々なものを創造しながら、それを見つめ耳をそばだてることで、もう一歩映画に近づいてみましょう。

映画学科俳優コース

日常から演技を見つける

シチュエーションを決めて即興のエチュードを演じます。演技初心者の方も大丈夫。演じるとは特別なことではなく、日常の自分を意識して、相手のことを想像することです。お互いの事を想像してみることで、映画の演技の第一歩を一緒に体験しましょう。

動きやすい服装で参加すること

役を演じるとは?

台詞のある脚本をもとに、グループになって役を演じてみます。映画の演技とは、どのように役を考えて演じたらよいのでしょう?教員のアドバイスをヒントに、特別な表現をせずに日常の自分のまま、あなただけの演技を脚本から見つけましょう。

動きやすい服装で参加すること

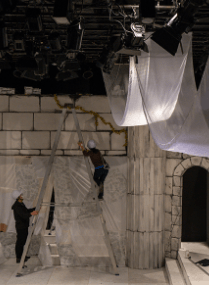

舞台芸術学科演技・演出コース

舞台俳優はじめの一歩!

―演技or歌唱編ー

「演技」・「歌唱」の2種類の授業を開講します。(申込時いずれかを選択・両授業への参加は不可。)「演技」では、共演者との”対話”を理解することで自分の演技が変容していくことを体験します。「歌唱」では、誰もが知っているミュージカル・ナンバーをキャラクターを意識して歌ってみます。どちらの授業も初心者の方、歓迎です!

動きやすい服装(スカート不可)で参加すること。更衣室使用可。

舞台俳優はじめの一歩!

―演技orダンス編ー

両日ともに午前は「演技」・午後は「ダンス」の授業を開講します。(申込時いずれかを選択・午前午後続けての参加は不可)「演技」では、短い台本をモチーフに「役づくり」の仕方を学んだ上で演じてみましょう。「ダンス」では、音楽の歌詞も意識しながらミュージカルにつながるダンスに挑戦。どちらの授業も初心者の方、歓迎です!

動きやすい服装(スカート不可)、特に「ダンス」を受講する場合には、上下ともにジャージ等で参加すること。更衣室使用可。

舞台芸術学科舞台デザインコース

舞台デザインはじめの一歩!

みなさんが普段目にする舞台やライブなどを創り出す舞台デザイン。そんな舞台デザインにはどんなセクションがあるのか、どのようなプロセスで作られているのか。基礎的な内容をレクチャーした後、実際に各セクションのワークショップを行います。この授業を通して舞台デザインの第一歩を、一緒に踏み出しましょう!

作業のしやすい服装・靴で参加すること。(Tシャツ、ジャージ、スニーカーなど。スカート、ヒールのある靴、サンダルは不可)

机の上が舞台!ミニチュア舞台模型はじめの一歩!

舞台美術家はまずミニチュア(模型)をつくってデザインの試行錯誤を繰り返します。プロも必ず実践しているミニチュアづくりの始め方を学びます。実際にモチーフを読み込んで、身近にある様々な素材を使い制作していきます。魅力的な舞台装置をデザインするための第一歩を、プロの舞台美術デザイナーと一緒に踏み出しましょう!

ハサミ、カッターナイフ、のりなどの文房具(学科でも用意します。)

動きやすい服装で参加すること

文芸表現学科クリエイティブ・

ライティングコース

創作教室

ーエッセイ編ー

「エッセイ」って知っていますか?思ったことや見聞きした物事を書いて、自由に「気持ち」や「心情」を表現する文章のことです。「事実」を書くのが基本だけれど、エッセイにはホントのことしか書いていないのでしょうか?この体験授業では、ホント/ウソを切り口に、エッセイ創作の隠された秘訣を学びます。

創作教室

ーショート・ショート編ー

ショート・ショートと呼ばれる極めて短い小説(=物語)があります。例えば原稿用紙2枚~3枚の分量だと思えば初心者でも取り組みやすいでしょう。この体験授業では、そんなショート・ショートの創作を通して、まずはあなたが考える小説を自由に表現してもらいつつ、さらに物語を生み出すためのちょっとしたヒントを学びます。

アートプロデュース学科アートプロデュース

コース

アートプロデュース超入門

ーその1ー

そもそもアートってなに?この授業では、芸大を目指すなら知っておきたい「アートとはなにか?」をマンガで学びます。といっても、アートが題材のマンガは読みません。普段からしている「マンガを読む」という行為で「アート」を生み出してみます。 「アートってそういうことだったのか!」と目からウロコの入門授業です。

アートプロデュース超入門

ーその2ー

制作や表現だけじゃない「作品をみる」技術を学ぶ入門授業。アートを世に広めたり、アートを活用して人々や社会に働きかけるプロデュースの魅力を体験しながら、入試に向けて、ものの見方や考え方、コミュニケーションの仕方のコツも学べます。高校までの美術では習わない、アートの現場に欠かせない「アートプロデュース」とは?

こども芸術学科こども芸術コース

こどもたちへ届く物語とは?

ーてぶくろパペットー

みなさんは、いつまでも心のどこかに残っている、そんな「物語」はありませんか?今回は手袋を使って簡単なパペットを作り、みんなと一緒に物語を考えてみましょう。物語なんて作ったことがないけど…、と心配な方も大丈夫。楽しみながら、ストーリーがつながる方法をお伝えします。こどもたちの心をワクワクさせる物語を探求しよう!

つらつらつらなる、ひとつながり絵本

今回は、つらつらつらなる「ひとつながり絵本」がテーマです。みんなで切ったり、貼ったり、描いたり、時々交換したりしながら制作します。お話づくりが苦手な人でも参加者同士でつらつらつらとカタチをつなげているうちに、きっと思ってもみなかった場面が生まれてきます。「ひとつながり絵本」で創作の種を見つけましょう。

歴史遺産学科文化財保存修復・

歴史文化コース

「色が変わる芸術」の作り方と残し方

ー七宝の世界ー

芸術作品はつくりはじめた瞬間から変化し続けるものです。制作中、作者の手によって生み出される様々な変化だけでなく、作品が完成した後には自然の摂理に委ねられ「劣化」というプロセスが始まります。この両方を理解するために、七宝焼きを体験し、色が変わるメカニズムとその後の劣化について楽しく学んでいきます。

動きやすい服装で参加すること

お茶の歴史・文化と芸術について学ぼう

お茶が伝来して以来、その風習は日本の様々な文化に影響を与えています。お茶を飲む器として、国内の様々な陶器産地では個性的な茶器が作られました。またお茶を飲むための建物として茶室が造られ、室内には特色あるしつらえが施されました。この授業では、茶器や掛け軸などにふれながら、お茶の歴史・文化と芸術について学んでいきます。

動きやすい服装で参加すること

感染症対策のため、

当日ご来場までに参加申込をお願いいたします。

以下のフォームからご登録ください。

必ず、パソコン

( ![]() および

および ![]() )からのメール受信可の設定をお願いいたします。

)からのメール受信可の設定をお願いいたします。

キャンセルされる場合は、必ず事前のご連絡をお願いいたします。

空席待ちをされている方も毎年多くいらっしゃいますので、ご協力のほど宜しくお願いいたします。

京都芸術大学の

本格的な授業を

体験してみよう!

受験生は体験授業型選抜の入試対策に!

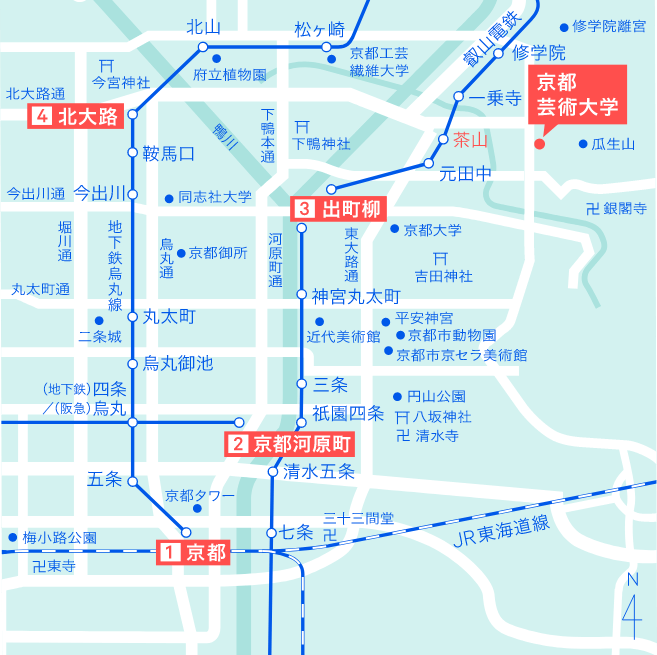

京都・瓜生山キャンパス

〒606-8271 京都市左京区北白川瓜生山2-116

アドミッション・オフィス フリーダイヤル:0120-591-200

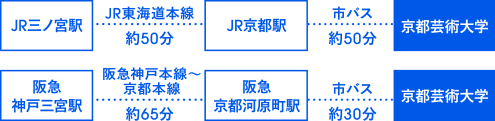

大阪方面から

三ノ宮(神戸)方面から

市バスのご案内

JR京都駅より

- ○市バス5系統/銀閣寺・岩倉行

「上終町・瓜生山学園 京都芸術大学前」→下車すぐ(約50分)

阪急京都

河原町駅より

- ○市バス5系統/銀閣寺・岩倉行

「上終町・瓜生山学園 京都芸術大学前」→下車すぐ(約30分) - ○市バス3系統/上終町・瓜生山学園 京都芸術大学前行

「上終町・瓜生山学園 京都芸術大学前」→下車すぐ(約30分)

京阪出町柳駅

より

- ○市バス3系統/上終町・瓜生山学園 京都芸術大学前行

「上終町・瓜生山学園 京都芸術大学前」→下車すぐ(約15分) - ○叡山電車(京阪出町柳駅乗りかえ)

「茶山駅」より徒歩約10分

地下鉄北大路駅

(北大路バスターミナル)

より

- ○市バス204系統循環/高野・銀閣寺行(東廻り)

「上終町・瓜生山学園 京都芸術大学前」→下車すぐ(約15分)

※地下鉄北大路駅へはJR京都駅より約15分

- ※ 所要時間はあくまで参考としての標準時間です。天候や交通事情により変わりますのでご注意ください。

- ※ 大学内には駐車場はありません。大学周辺の民営駐車場も数に限りがあります。(お車やバイクでのご来場はお控えください。)

- ※ 本学の最寄りのバス停は「上終町・瓜生山学園 京都芸術大学前」です。

JR京都駅⇄大学の

無料シャトルバスを

運行します。

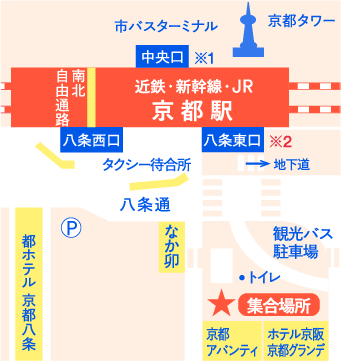

集合場所:JR京都駅

(アバンティメイン入口前・ドン・キホーテ看板下)

「烏丸中央口」(京都タワー側 ※1)ではなく、反対側の「八条東口」側(※2)です。

南北自由通路南側階段を降り、八条東口方面へ直進。右手に見える「京都アバンティ」側に横断歩道を渡ってください。(付近に、本学Tシャツを着たスタッフがいます)

往路(行き)シャトルバス 集合場所

出発時間

各オープンキャンパスプログラムページをご確認ください。

出発時間

■8:50発 ■9:00発 ■9:10発

■9:20発 ■11:20発 ■12:20発

出発時間

■15:30発 ■15:40発 ■15:50発

■16:30発 ■16:40発 ■16:50発

- ※ 往路復路ともに、満員になる場合もございます。混雑状況に応じて、集合場所で整理券を配布いたします。

- ※ やむなく満員になった場合は、公共交通機関をご利用いただきます。あらかじめご了承ください。(市バス5系統/「銀閣寺・岩倉」行 京都駅前→上終町・⽠⽣⼭学園 京都芸術⼤学前 片道230円)