10学科24コースの

体験授業テーマ・内容を見てみよう!

24コースの本格的な

体験授業に参加してみよう!

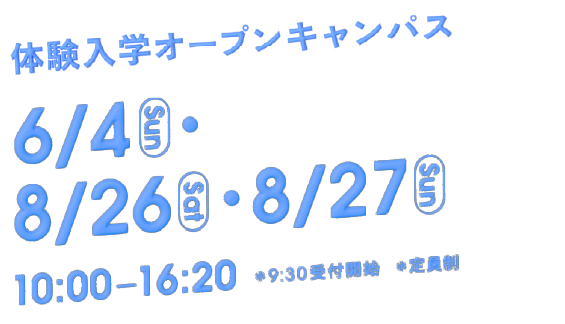

普段のオープンキャンパスとは異なり、芸術大学の本格的な授業を体験できる特別な3日間。初めての分野でも大丈夫!先生が丁寧に教えてくれるので安心して参加してください。

大学全体説明&入試説明会は

必見です!

毎回「参加して良かった」と感想をもらう名物プログラム!

高い就職率・進路決定率を生み出す教育カリキュラムや、入試のポイントを紹介します。

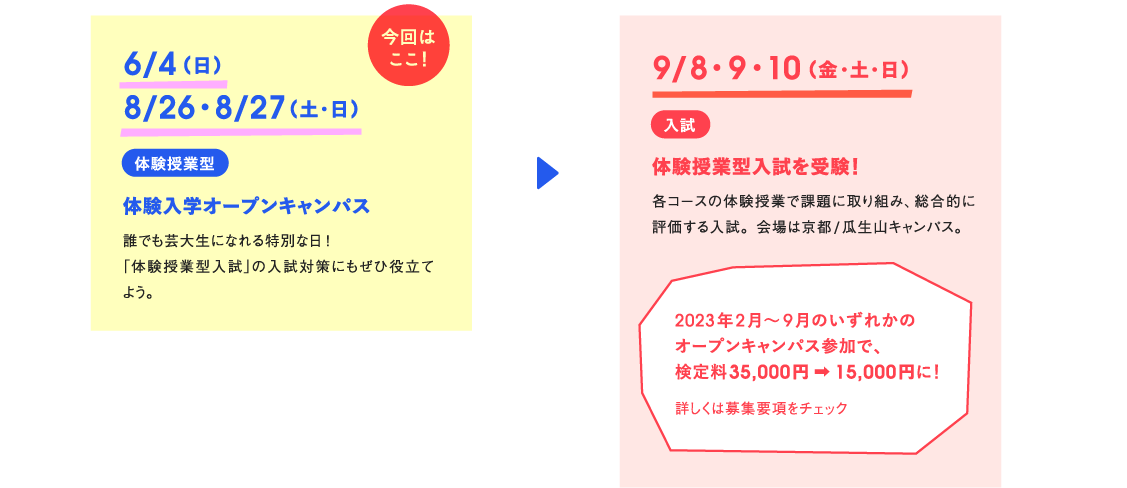

1受験生は入試対策の絶好のチャンス

9月・10月の「体験授業型入試」は、希望コースの授業を受けながら課題に取り組む入試方式。

「体験入学」がそのまま入試の模擬体験になるので、入試対策につながります。

2コース選びで迷っている人は、複数コースを比較しよう

3日程で最大6コースまで体験授業に参加できます。複数コースをためして比較することで、大学で学びたいことがきっと見つかる!

3初めての人も大歓迎!

「私でも大丈夫かな…」と思っている人こそ、参加してもらいたいのがこの「体験入学」。

経験がなくても、先生たちが丁寧に指導してくれるので大丈夫!安心して参加ください。

【昼食について】

8/26(土)27(日)は学生食堂が営業しておりません。

午前・午後ともに体験授業に参加する方は昼食の持参をお願いいたします。

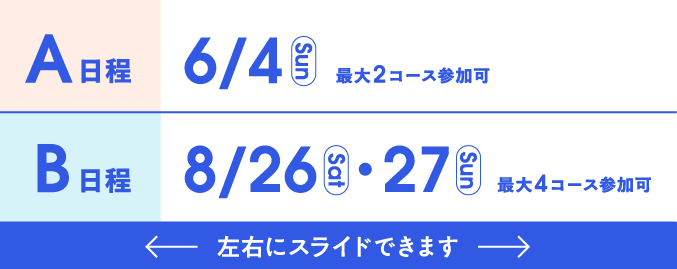

*6月(A日程)と8月(B日程)は、授業内容が異なりますので、両日程の参加もオススメです。

*各日程の午前と午後の授業内容は同じです。(B日程 演技・演出コース除く)

*教室への移動も含め、授業開始時間の20分前には大学へ到着できるよう、余裕をもってご来場ください。

体験入学オープンキャンパスの様子

過去に開催した体験授業の様子を動画で紹介します。動画で当日のイメージを膨らまそう!

10学科24コース

体験授業のご紹介

例年複数のコースが満席となっております。お早めにお申込ください。

► 1日最大2コースまで受講可能。

► 同一日程で、同じコースの授業を受講することはできません。

► 各日程の午前と午後の授業内容は同じです。

(B日程 演技・演出コース除く)

- 午前 10:20-12:00

- 午後 13:30-15:10

- 準備物(筆記用具・ノートは全コース必須)

- その他・注意事項

美術工芸学科日本画コース

色で表現してみよう!

水彩絵具や色鉛筆などを使ってモチーフを描いてみましょう!これまで色を使ってモチーフを描いたことがなくても大丈夫!この機会に彩色道具を使った描写に挑戦しよう。色材は、水彩絵具と色鉛筆だけではありません。色ペンやクレヨンなど自由な発想で、いろんな道具を使ってみてください。

デッサン道具(鉛筆[6H〜6B]、ねり消し等)、彩色道具(絵具、色鉛筆、色ペン等)

汚れてもよい服装で参加すること

モノトーンを使いこなそう

鉛筆は6Hから6Bくらいまでの種類を使ってあげると、モノトーンでの表現の幅が広がります。芯を長く出して鉛筆の腹を使ったり、ガーゼやティッシュでこすったりしてみると思わぬ質感が出たりして楽しくなります。鉛筆の様々な使い方を学び、モノトーンを使いこなしてみましょう!

デッサン道具(例:鉛筆[6H~6B]、カッターナイフ、ねり消しなど)

汚れてもよい服装で参加すること

美術工芸学科油画コース

デッサンのコツ

自画像からカタチを掴もう!

既成概念にとらわれず、自分の眼で確かめて表現できるようになるにはトレーニングが必要です。線の強弱も柔らかい調子も表現できるコンテを使って自画像を描いてみましょう。光の調子の濃淡を楽しみながらデッサンのコツを学べます。マンガやキャラクターを描くときにも役に立つデッサン講座で、苦手を得意に変えてみませんか?

汚れてもよい服装で参加すること

油絵の楽しさを発見しよう!

真っ白なキャンバスに、思い切り油絵具をのせて描いてみましょう。 鏡に写った顔を観察し、感じた色を混色でつくり、未知なる自分を発見して下さい。初めての人でも大丈夫!油絵具は薄塗りも厚塗りもできる柔軟性が魅力ですから、きっとあなたの驚きや喜びを受けとめてくれるはずです。 描くことにチャレンジし、楽しむのが目標です!

汚れてもよい服装で参加すること

美術工芸学科写真・映像コース

イメージのフレームを組み替える

私たちは普段、写真のイメージをどのように経験しているでしょうか。今回の体験授業では、実際にプリントされた写真を持って日常空間のなかを歩き回り、さまざまな場所に写真を配置し、それを再びカメラのフレームにおさめてみることで、写真の持っていた意味が周囲との関係の中でどのように変化していくかを探っていきます。

データ転送ができるスマホまたはカメラ

複数のイメージを連ねる

写真は1枚だけで成立するものもあれば、組み合わせて表現されることもあります。映像に関しては、複数のイメージや時間が連なることで初めて作品になると言っても過言ではありません。 場所、時間、季節、対象が異なる写真を持ち寄り、組み合わせることで、ストーリーや物語とは違うイメージの連なり、共鳴を体験します。

自分が撮影した写真をA4サイズに印刷したもの(10枚以上)。印刷の種類、紙種は問わない。

美術工芸学科染織テキスタイルコース

羊の毛を使って、フェルトのオブジェを作ろう

フェルトは何から作られているかご存知ですか?答えは、羊の毛。今回の体験授業では、実際に手を動かし、羊毛を素材に使ってフェルトの作り方を学びます。手のひらサイズの色とりどりの小さなオブジェを作りましょう。素材、技法についてのミニ講義も行います。ふわふわの羊毛の手触りが変わっていく様子を感じてください。

汚れてもよい、動きやすい服装・靴で参加すること

古代の技法「板締め絞り」で布を染めてみよう

「板締め絞り」は古代から続く原始的な染織技法です。中でも、雪花絞り(せっかしぼり)は、布のたたみ方や染め方の工夫で、万華鏡のように連なった模様が次々に生まれる染め方です。いろんな色が連なる染まり方を楽しみましょう。染めの歴史、技法、染料についてのミニ講義も行います。長い歴史の中で生まれた染め方を体験してください。

汚れてもよい、動きやすい服装・靴で参加すること

美術工芸学科総合造形コース

指先の型取りから生まれるかたちで造形体験しよう!

私たちは常に自分の手で、ものに触れて空間や物質を認識しています。みなさんの手は、さまざまなものを造り、描き、世界に向けて新たなものを生みだすことでこれからの未来を変えていくのです。今回の体験授業では、アルギン酸という素材で自分の指先を型取り、石膏像を作成してもらいます。素材・技法体験とともに指先から生まれるかたちで創造の翼をひろげてみましょう。

タオル、作品持ち帰り用バッグ(15cm四方が入るサイズ)

汚れてもよい・動きやすい服装・靴で参加すること(半袖または、袖を捲れる長袖の着用推奨)

※26日と27日で授業内容が異なります。(受講できるのはいずれか1日のみ)

*5/1 授業内容を一部変更

【8/26】ハリガネアートで手を作る!

アルミ線を使って手のオブジェ制作をします。手のアウトラインに沿って造形していくやり方もOK!ぐるぐる巻きに手を作るのもいいです。手の持つ造形の面白さを体験できます。

【8/27】自分だけのマイプラネット・光る惑星づくりを体験!

みなさんは小さい頃に泥遊びをしたことがありますか?私たちの身近にある土という素材は、造形素材として最も古くから使われています。陶芸や彫刻などあらゆる立体造形で用いられ、基本となる素材です。この授業では、光る泥団子づくりをベースに、球形の土を磨きあげ、彩色を施し、ピカピカに光る自分だけのマイプラネットを生み出します。あなたの手のなかで輝く美しい惑星づくりを体験してみましょう。

【8/26】ペンチ(種類は問いません)、筆記具

【8/27】タオル、作品持ち帰り用バッグ(15cm四方が入るサイズ)

汚れてもよい服装で参加すること

美術工芸学科アートプロデュースコース

アートプロデュース超入門~その1~

そもそもアートってなに?この授業では、芸大を目指すなら知っておきたい「アートとはなにか?」をマンガで学びます。といっても、アートが題材のマンガは読みません。普段からしている「マンガを読む」という行為で「アート」を生み出してみます。「アートってそういうことだったのか!」と目からウロコの入門授業です。

アートプロデュース超入門~その2~

アートを世に広めたり、アートを活用して人々や社会に働きかけるプロデュースの魅力を体験しながら、入試に向けて、ものの見方や考え方、コミュニケーションの仕方のコツも学べます。高校までの美術では習わない、アートの現場に欠かせない「アートプロデュース」とは?

美術工芸学科文化財保存修復・

歴史遺産コース

寺院伝来の宝物の謎を解く

京都、奈良には沢山のお寺があり、建築、彫刻、書画、美術工芸品などの有形の文化財の宝庫です。こうした文化財を残し伝えていくためには、そのものの素材や構造を理解して、保存修理を行わなくてはなりません。その最初の一歩が調査です。寺院伝来の書画などの文化財を実際に調査して、素材や構造の謎を突き止めてみましょう。

動きやすい服装・靴で参加すること

文化財に使われている金色・銀色素材について学ぼう

神社の鈴などの祭礼用具や錺(かざり)金具には金色や銀色の素材が使われ、煌びやかな印象を与えてくれます。これらは本当に金や銀で作られているのでしょうか?そもそも私たちはなぜ金色・銀色が煌びやかに見えるのでしょうか?ちょっとした科学実験を見ながら、文化財に使われている金色や銀色のさまざまな素材について、楽しく学んでいきましょう。

動きやすい服装・靴で参加すること

キャラクターデザイン学科キャラクターデザインコース

独自の世界観とキャラクターを考えよう

提示されたモチーフをもとに、グループで話し合いながら一つの世界を構築し、その中で活躍するオリジナルのキャラクターをデザインします。一人だけでは考えつかないような世界観や物語も、みんなで話し合えば大きく膨らんでいくはず。対話を通して様々な価値観を認め合い、ぜひ魅力的なキャラクターを生み出していって下さい。

物語の中で活躍するキャラクターを考えよう

授業の前半はグループで話し合いながら物語と世界観を構築し、後半は個人制作としてキャラクターをデザインしていきます。自分たちで考えた物語と世界観に合わせてしっかりと性格や設定を掘り下げ、その世界の中で生き生きと活躍するオリジナルのキャラクターとして命を吹き込んでいきます。

キャラクターデザイン学科マンガコース

コマ割りカンタン攻略法教えます

マンガ描くのって、まずコマ割りが難しそう…描いてみたけどやっぱり難しくて思っていたようにならなかった。そんな人多いと思います。でも大丈夫!マンガのプロが教えるコマ割り攻略法で今日からコマ割りがどんどん楽しくなっちゃいます!

読者の心に届く印象的なシーンの描き方教えます

たくさんの人に、読んで面白いと思ってもらえるマンガが描きたい!でもどうやったら人の心に残る印象的なシーンが描けるのでしょう?そんな読者の心に刺さるシーンの描き方をマンガのプロが伝授しちゃいます!

情報デザイン学科・ビジュアルデザインコース

・イラストレーションコース

・ゲームクリエイションコース

・映像クリエイションコース

※4コース共通授業

ハンバーガーショップの企画・デザインに挑戦しよう!

新しくオープンするハンバーガーショップの企画ワークやデザインワークを体験し、企画? デザイン? あるいはその両方? 自分の得意を見つけましょう。

どこにどんなハンバーガーショップがあれば良いのか、ショップコンセプトや店名、ロゴマークやグッズデザイン、ゲームやCMなどのアイデアを一緒に考えましょう!

汚れてもよい服装で参加すること

アイスクリームをテーマに企画・デザインに挑戦しよう!

新しいアイスクリームの商品企画からパッケージやグラフィック、SNS広告やYouTube広告、ゲーム企画、メタバース上でのショップデザインなど、アイスクリームをテーマにアイデアを広げ、話題性のある『バズる企画・デザイン』を考えます。この授業を通じて、入試のプロセスを一緒に体験しましょう!

汚れてもよい服装で参加すること

プロダクトデザイン学科プロダクトデザインコース

観察からつくるデザイン

新しいデザインは、才能やセンスが無いと生み出せないのでしょうか?実はデザインには様々な考え方(メソッド)があり、そのメソッドに沿うことで、誰でも新しいデザインを生み出すことができます。

今回は「観察:オブザベーション」をテーマに、私たちの動作・行為から新しい文房具のデザインを考えてみましょう。

カッターナイフ、定規

発想から考えるデザイン

私たちのまわりにある道具をつくったプロダクトデザイナーは、はたしてどんな発想から、どんな工夫をして、そのカタチを決めたのでしょう?今回はアイデアの発想方法をきっかけに、普段の行動から身近な道具のデザインを考えてみます。新たなデザインを生み出す楽しさを、一緒に感じましょう。

カッターナイフ、定規

プロダクトデザイン学科クロステックデザインコース

人とは違う「アイディア」の作り方を学ぶ(AIと友達になる)

芸術大学に入ると、作品や企画を生み出すためのアイディア作りが非常に重要になります。AIが急速に発展する時代に、オリジナリティ溢れるアイディアをどう生み出せば良いのでしょうか?この授業では、AIを活用して「未来の仕事」をテーマに企画を考え、それを絵にして人に伝える方法を学びます。情報の集め方や観察のヒントを見つけてください。

アイディアの量と幅を広げるためのヒント(AIを活用する)

芸術大学に入ると、作品や企画を生み出すためのアイディア作りが非常に重要になります。AIが急速に発展する時代に、アイディアの量と幅をどうやって出せば良いでしょうか?この授業では、AIを活用して「未来のエンターテイメント(例:ゲームなど)」をテーマに企画を考え、それを絵にして人に伝える方法を学びます。情報の集め方や観察のヒントを見つけてください。

空間演出デザイン学科空間デザインコース

みんなでつくるわがまち光の空間

「わがまちの魅力」をテーマに、「自分の視点」の発見と「他者の共感」を大切にするデザインの基本を学びます。 参加者のみんなと考えを共有し、見つけたキーワードを図案にして「わがまちのあかり」をつくります。図案という平面が、あかりの空間に変化し、デザインが別の視点を生む面白さも体験しながら、自分の作品をみんなに伝えていきましょう!

カッターナイフ、はさみ

コミュニケーションとしてのディスプレイをつくろう

小さなディスプレイ空間をつくり、人に伝えるデザインについて学びます。わがまちのメモリアルデイ(記念日)を考えて、それをウインドーディスプレイのようにかたちにして伝えます。普通のことも記念日にできるように、視点を変えれば新たな価値となること、ことばをかたちにすることで人に共感してもらえることを発見します。

カッターナイフ、はさみ

空間演出デザイン学科ファッションデザインコース

紙で服をデザインして素材の可能性を探求しよう

ファッションデザインには、見慣れている物事を考え直し、混ぜたり組み合わせることで、新しい価値を創り出す力があります。ファッションの基本となる洋服の構造について触れながら、紙を衣服の素材として見直し、紙の表現の多様性を学んでいきましょう。

カッターナイフ、はさみ

エンベロープバッグからコミュニケーションをデザインする

ファッションは他者とのコミュニケーションを図るデザイン領域です。身近に使っている物に、違う視点を取り入れてデザインしてみると、全く新しい体験やサプライズを作ることができます。

「家に届いた封筒を開けると、カバンになる!!」 ひらめきを大切にするファッションデザイン領域の面白さを体験しましょう。

カッターナイフ、はさみ

環境デザイン学科建築・インテリア・

環境デザインコース

ミニマルカフェ

青空の下、腰を下ろすとそこにはあなただけの居場所ができます。

心地よい居場所をつくることは、環境デザインにおいて大切な基礎です。

この授業では、オリジナルのピクニックシートを作り小さな(ミニマル)カフェを開きます。

芸術やデザインの歴史にもふれながら、かっこいいデザインのコツを一緒につかんでいきましょう。

リノベコラージュ

空き家問題なども深刻な中、今リノベ(リノベーション・改修)がブームですよね。

今回、皆さんにも、実際のリノベ前の部屋の写真を元に、壁や床、家具や観葉植物などの様々なサンプルから切り貼りして、自分だけのリノベ案のコラージュを作ってみてもらいます。

リノベを考える楽しさと、雰囲気が一変する魔法を感じてもらい、環境デザインの魅力に触れてもらいます。

映画学科映画製作コース

よく聞く。よく見る。

映画は見えること(映像)と、聞こえること(音)の芸術です。機材を使って、聞くことと見ることを意識する体験をしてみませんか?衝立の向こうから聞こえる音を聞き、音から想像をめぐらせます。何の音なのか、何をしている音なのか。マイクを通し、聞こえてくる音に傾注します。衝立を外し、目の前で起きていることに注目し、それをカメラで撮影します。見ること・聞くことを意識することで、あなたのこれからの映画の見方が変わります!

水分補給用の飲み物

動きやすい服装・靴で参加すること

何を見て、何を聞くのか、から自分の視点を知る。

見えるもの、聞こえるものを選び取る事で、映画の視点は生まれます。カメラと録音機材を使いながら、何を見て、何を聞くのか。また、カメラの前に立ち、写される側の気持ちを経験することで、どう撮影をするべきなのかを考えます。今回は、見つめる側と見つめられる側の両方を体験します。何を見つめたか、何を感じたかを体験することで、「撮る」「録る」とは何かを学びます。

水分補給用の飲み物

動きやすい服装・靴で参加すること

映画学科俳優コース

日常から演技を見つける

シチュエーションを決めて、即興でエチュードを演じてみましょう。

映画(映像)の演技の出発は、特別な表現をせずに日常の自分を意識し、相手のことを想像することから始まります。

お互いの気持ちを想像し、よく見て、よく聞いて、やりとりを投げかけ合うことで、演技の第一歩を体験します。

水分補給用の飲み物

動きやすい服装・靴で参加すること

役を演じるとは?

セリフのある短いテキストをもとに、グループになって役を演じてみます。

映画の演技とは、どのように自分の役を演じ、他者の演じる役をとらえたらよいのでしょう?

教員のアドバイスを受けながら、日常の自分を意識することからヒントを得て、役の感情を想像し動いてみます。

共演者との間にリアルな瞬間が生まれる、演技体験をしてみましょう。

水分補給用の飲み物

動きやすい服装・靴で参加すること

舞台芸術学科演技・演出コース

舞台俳優はじめの一歩!

―演技or歌唱編ー

「演技」「歌唱」の2種類の授業を開講します。(申込時にいずれかを選択、両授業への参加は不可。)「演技」では、共演者とともに自然でリアルな演じ方に挑戦します。「歌唱」では、誰もが知っているミュージカル・ナンバーをキャラクターを意識して歌ってみます。どちらの授業も初心者の方でも楽しく学べます。

水分補給用の飲み物

動きやすい服装・靴で参加すること

舞台俳優はじめの一歩!

―演技orダンス編ー

両日ともに午前は「演技」、午後は「ダンス」の授業を開講します。(申込時にいずれかを選択、両授業への参加は不可。)「演技」では、台本をモチーフに役づくりの仕方を学んでから演じることに挑戦します。「ダンス」では、音楽の歌詞も意識しながらミュージカルにつながるダンスに挑戦。どちらの授業も初心者の方でも楽しく学べます。

水分補給用の飲み物

動きやすい服装・靴で参加すること

舞台芸術学科舞台デザインコース

舞台デザインはじめの一歩!

みなさんが普段目にする舞台やライブなどを創り出す舞台デザイン。そんな舞台デザインにはどんなセクションがあるのか、どのようなプロセスで作られているのか。基礎的な内容をレクチャーした後、実際に各セクションのワークショップを行います。この授業を通して舞台デザインの第一歩を、一緒に踏み出しましょう!

動きやすい服装・靴で参加すること(スカート不可)

机の上が舞台!ミニチュア舞台模型はじめの一歩!

舞台美術家はまずミニチュア(模型)をつくってデザインの試行錯誤を繰り返します。プロも必ず実践しているミニチュアづくりの始め方を学びます。実際にモチーフを読み込んで、身近にある様々な素材を使い制作していきます。魅力的な舞台装置をデザインするための第一歩を、プロの舞台美術デザイナーと一緒に踏み出しましょう!

文房具(ハサミ、カッター、のり等)

動きやすい服装で参加すること

文芸表現学科クリエイティブ・

ライティングコース

創作教室

ーエッセイ編ー

「エッセイ」って知ってますか?思ったことや見聞きした物事を書いて、自由に「気持ち」や「心情」を表現する文章のこと。「事実」を書くのが基本だけれど、エッセイにはほんとうのことしか書いてないのでしょうか?このワークショップでは、ホント/ウソを切り口に、エッセイ創作の隠された秘訣を学びます。

創作教室

ーショート・ショート編ー

ショート・ショートと呼ばれる極めて短い小説(=物語)があります。例えば原稿用紙2枚~3枚の分量だと思えば初心者でも取り組みやすいでしょう。このワークショップでは、そんなショート・ショートの創作を通して、まずはあなたが考える小説を自由に表現してもらいつつ、さらに物語を生み出すためのちょっとしたヒントを学びます。

こども芸術学科こども芸術コース

みたててひろがる、そうぞう劇場

今回は、見立てあそびからひろがる「そうぞう劇場」がテーマです。瓜生山でみつけたお気に入りを集めて「これ○○みたい」をふくらませてみましょう。みんなでイメージやアイディアを出し合ったり、組み合わせたり。お話づくりが苦手な人でも参加者同士であーだこーだと想像をふくらませたら、いつの間にか素敵な劇場のできあがり。

動きやすい服装で参加すること

つらつらつらなる、ひとつながり絵本

今回は、つらつらつらなる「ひとつながり絵本」がテーマです。みんなで切ったり、貼ったり、描いたり、時々交換したりしながら制作します。お話づくりが苦手な人でも参加者同士でつらつらつらとカタチをつなげているうちに、きっと思ってもみなかった場面が生まれてきます。「ひとつながり絵本」で創作の種を見つけましょう。

当日ご来場までに参加申込をお願いいたします。

以下のフォームからお申込みください。

必ず、パソコン

( ![]() および

および ![]() )からのメール受信可の設定をお願いいたします。

)からのメール受信可の設定をお願いいたします。

キャンセルされる場合は、必ず事前のご連絡をお願いいたします。

空席待ちをされている方も毎年多くいらっしゃいますので、ご協力のほど宜しくお願いいたします。

京都芸術大学の

本格的な授業を

体験してみよう!

受験生は体験授業型入試の入試対策に!

京都・瓜生山キャンパス

〒606-8271 京都市左京区北白川瓜生山2-116

アドミッション・オフィス フリーダイヤル:0120-591-200

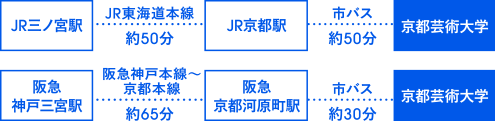

大阪方面から

三ノ宮(神戸)方面から

市バスのご案内

JR京都駅より

- ○市バス5系統/銀閣寺・岩倉行

「上終町・瓜生山学園 京都芸術大学前」→下車すぐ(約50分)

阪急京都

河原町駅より

- ○市バス5系統/銀閣寺・岩倉行

「上終町・瓜生山学園 京都芸術大学前」→下車すぐ(約30分) - ○市バス3系統/上終町・瓜生山学園 京都芸術大学前行

「上終町・瓜生山学園 京都芸術大学前」→下車すぐ(約30分)

京阪出町柳駅

より

- ○市バス3系統/上終町・瓜生山学園 京都芸術大学前行

「上終町・瓜生山学園 京都芸術大学前」→下車すぐ(約15分) - ○叡山電車(京阪出町柳駅乗りかえ)

「茶山・京都芸術大学駅」より徒歩約10分

地下鉄北大路駅

(北大路バスターミナル)

より

- ○市バス204系統循環/高野・銀閣寺行(東廻り)

「上終町・瓜生山学園 京都芸術大学前」→下車すぐ(約15分)

※地下鉄北大路駅へはJR京都駅より約15分

- ※ 所要時間はあくまで参考としての標準時間です。天候や交通事情により変わりますのでご注意ください。

- ※ 大学内には駐車場はありません。大学周辺の民営駐車場も数に限りがあります。(お車やバイクでのご来場はお控えください。)

- ※ 本学の最寄りのバス停は「上終町・瓜生山学園 京都芸術大学前」です。

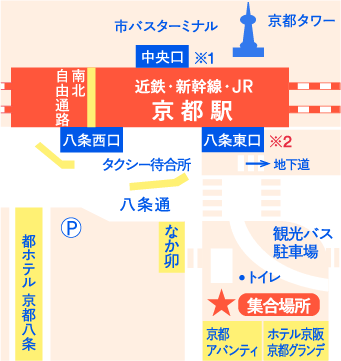

JR京都駅⇄大学の

無料シャトルバスを

運行します。

( 往復 )

( 往復 )

※ 高校生・受験生およびその関係者を対象としたオープンキャンパス来場者向けの無料送迎バスです。

集合場所:JR京都駅

(アバンティメイン入口前・ドン・キホーテ看板下)

「烏丸中央口」(京都タワー側 ※1)ではなく、反対側の「八条東口」側(※2)です。

南北自由通路南側階段を降り、八条東口方面へ直進。右手に見える「京都アバンティ」側に横断歩道を渡ってください。(付近に、本学Tシャツを着たスタッフがいます)

往路(行き)シャトルバス 集合場所

出発時間

各オープンキャンパスプログラムページをご確認ください。

出発時間

■8:40発 ■8:50発 ■9:00発

■9:10発 ■9:20発 ■11:20発

■12:20発

出発時間

■15:30発 ■15:40発 ■15:50発

■16:30発 ■16:40発

- ※ 往路復路ともに、満員になる場合もございます。混雑状況に応じて、集合場所で整理券を配布いたします。

- ※ やむなく満員になった場合は、公共交通機関をご利用いただきます。あらかじめご了承ください。(市バス5系統/「銀閣寺・岩倉」行 京都駅前→上終町・⽠⽣⼭学園 京都芸術⼤学前 片道230円)