2025年4月16日

ニュース

【卒業生情報】2024年度卒業生のインタビューが京都芸術劇場のwebサイトに掲載されました!

こんにちは! 舞台芸術学科です。 2024年度舞台芸術学科卒業生のインタビューが京都芸術劇場のwebサイトに...

2025年4月16日

ニュース

こんにちは! 舞台芸術学科です。 2024年度舞台芸術学科卒業生のインタビューが京都芸術劇場のwebサイトに...

2025年2月15日

ニュース

こんにちは! 舞台芸術学科です。 京都芸術大学では、明日2/16(日)まで卒業制作展が開催されています。 &nb...

2025年2月10日

ニュース

こんにちは! 舞台芸術学科です。 本日は、現在開催中の卒業制作展の様子をお届けします! 2月16日(日)まで...

2025年2月4日

ニュース

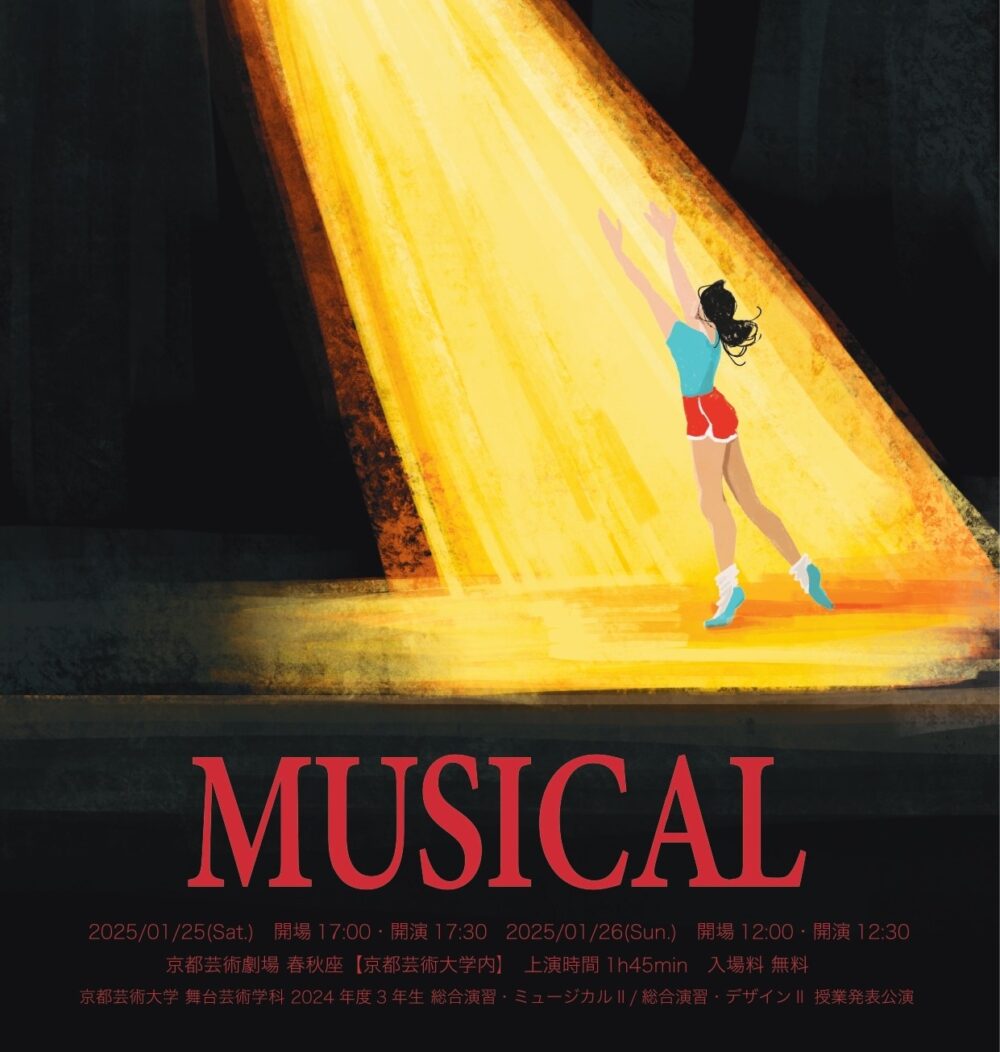

こんにちは! 舞台芸術学科です。 先日、高校生向け体験イベント『芸大生が作るミュージカルを見に行こう!...

2025年1月6日

ニュース

こんにちは! 舞台芸術学科です。 1月25日(土)・26日(日)に開催されます3年生ミュージカルクラス公演のご案...

2024年12月25日

ニュース

こんにちは、舞台芸術学科です。 本日は、11月に行われた2年生授業発表公演のスタッフワークの様子をご紹介...