2013年4月29日

イベント

春のオープンキャンパス

こんにちは。歴史遺産学科の副手です。 さて、4月28日(日)、29日(月/祝)の2日間、本学では春のオープンキャン...

2013年4月29日

イベント

こんにちは。歴史遺産学科の副手です。 さて、4月28日(日)、29日(月/祝)の2日間、本学では春のオープンキャン...

2013年4月29日

日常風景

こんにちは。教員の岡田です。 3回生を対象とする今年度の歴史遺産学演習Ⅰが始まりました。 この授業は学生をA・B...

2013年4月22日

ニュース

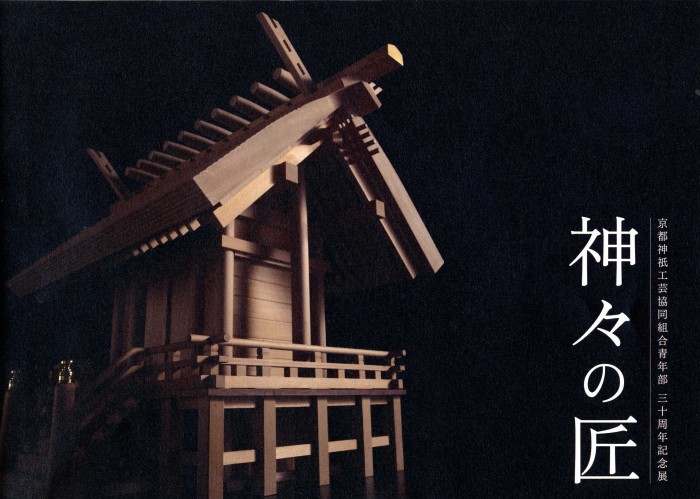

こんにちは。歴史遺産学科の副手です。 さて、本日は卒業生が学芸員を務めている資料館から、イベントのお...

2013年4月18日

ニュース

こんにちは。歴史遺産学科の副手です。 今まで学科内でのイベントや授業の内容などをご紹介してきましたが、 今回...

2013年4月16日

イベント

こんにちは。歴史遺産学科の副手です。 今年度最初の授業が早くもスタートし、新入生の皆さんが、学内案内...

2013年4月16日

ニュース

こんにちは。歴史遺産学科の副手です。 今年の桜は咲くのが早かったですね。 既に4月1週目の週末に吹き荒れた雨風...