2013年7月26日

ニュース

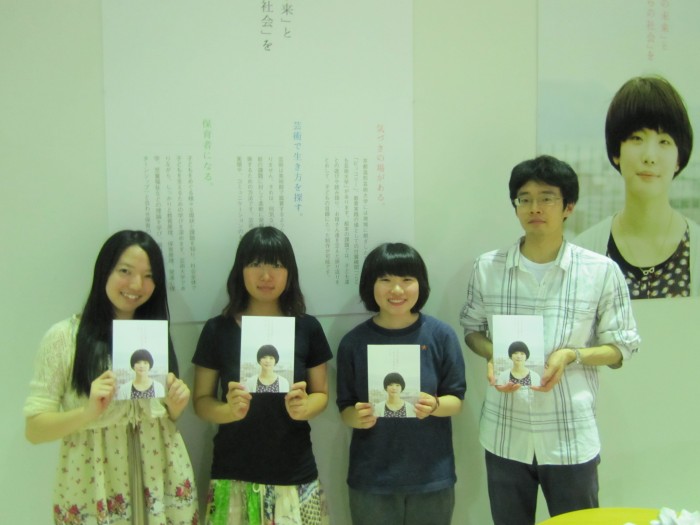

いよいよオープンキャンパス!

いよいよ27日、28日はオープンキャンパス! 学生たちが準備をしてくれています。 「こども...

2013年7月26日

ニュース

いよいよ27日、28日はオープンキャンパス! 学生たちが準備をしてくれています。 「こども...

2013年7月25日

日常風景

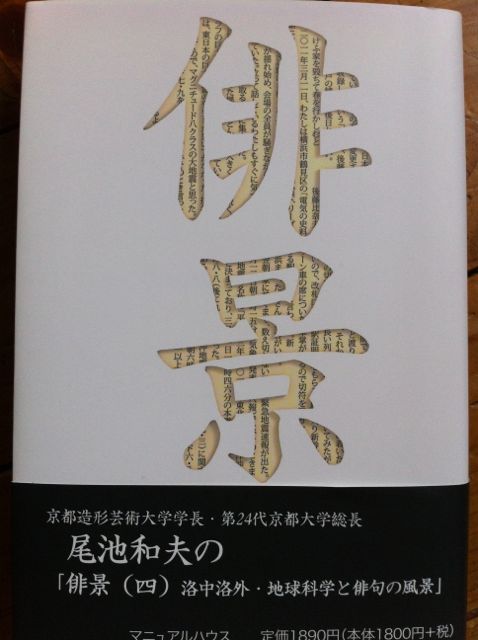

先日、こども芸術学科 Aゼミで、NPO法人 Swing さんを訪問してきました。 Swing さんは、障...

2013年7月18日

ニュース

京都は盛大な祇園祭も過ぎ、いよいよ暑い夏を迎えています。 こども芸術学科の学生達も、期末レポートやら合評前の...

2013年7月10日

イベント

2013年6月28日から30日まで、こども芸術学科Aゼミ3回生は、長野県小諸市 にある、茶房 読書の森 へ...

2013年7月9日

日常風景

月曜日2限、3限はこども芸術研究IVの授業です。 前期授業テーマは「ファンタジーをつくる」です。 こども芸術大...

2013年7月7日

日常風景

今日の京都は曇り空ながらも、少し晴れ間もみられます。 授業公開オープンキャンパスが始まりました。 さて...