2014年9月30日

イベント

【大瓜生山祭】学生作品展の振り返り①

こんにちは!歴史遺産学科副手です。 大瓜生山祭(9月20・21日)にご来場いただいた皆さま、ありがとうございまし...

2014年9月30日

イベント

こんにちは!歴史遺産学科副手です。 大瓜生山祭(9月20・21日)にご来場いただいた皆さま、ありがとうございまし...

2014年9月26日

日常風景

三日目 いよいよ折り返し地点の三日目です。 午前中は昨日に引き続いての二班に分かれて作業を行います。 慣れてき...

2014年9月25日

日常風景

文化遺産コースでは、夏休み期間に3回生有志が、島根県隠岐郡の海士町へ四泊五日の古文書合宿に行ってきました。 ...

2014年9月17日

日常風景

こんにちは。 今年の歴史遺産学演習ⅠのAクラスでは前期前半に昨年と同様、山﨑先生の指導のもとに伎楽面の...

2014年9月1日

ニュース

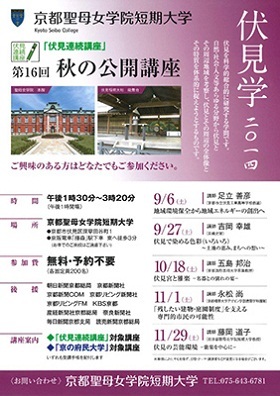

こんにちは、歴史遺産学科副手です。 今回は、本学科客員教授である五島邦治先生が講師として参加される『...