2015年7月31日

日常風景

フィールドワークレポート②

こんにちは!京都の夏は暑いですね…! 歴史遺産学科副手の茅谷です。 さて、今回は、歴史遺産学科1回生の...

2015年7月31日

日常風景

こんにちは!京都の夏は暑いですね…! 歴史遺産学科副手の茅谷です。 さて、今回は、歴史遺産学科1回生の...

2015年7月29日

イベント

こんにちは。連日暑い日が続いていますね~京都の夏がやってまいりました。 さて7月25日、26日に開催されました、...

2015年7月21日

イベント

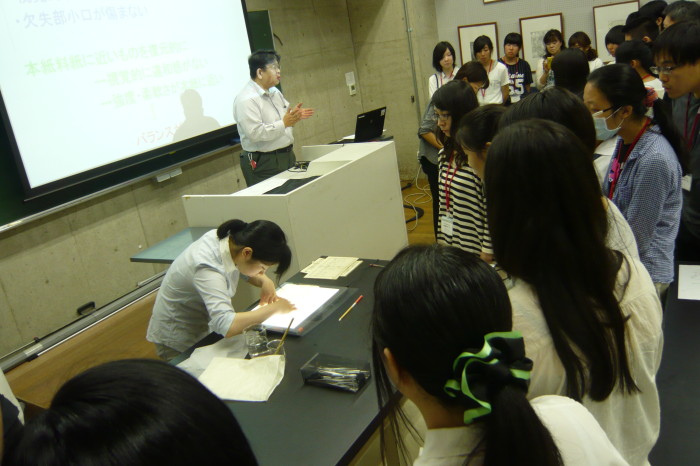

7/12(日)に一日体験型オープンキャンパスが開催されました! すこし遅くなりましたが、今回はその体験授業の様子を...

2015年7月17日

日常風景

こんにちは! 今日は台風の影響で生憎の雨ですが、祇園祭山鉾巡行ですね! そこで、歴史遺産学科では授業で...

2015年7月10日

日常風景

7月に入り、京都は祇園祭の季節になりましたね! さて、今回は久しぶりに1回生のフィールドワークについて紹介しま...

2015年7月1日

ニュース

伊達先生が文化財保存修復学会において、業績賞を受賞しました! おめでとうございます!! 業績賞は文化財...