2016年1月28日

日常風景

【教員紹介】第8弾:根之木先生

「情報デザイン学科をもっともっと知ってもらいたい!」 ということではじまった、インタビュー企画の第8弾!! &...

2016年1月28日

日常風景

「情報デザイン学科をもっともっと知ってもらいたい!」 ということではじまった、インタビュー企画の第8弾!! &...

2016年1月27日

イベント

先日の記事でもお伝えした、グラフィック表現ゼミの展示にお邪魔してきました! 版画の技法を使った作品やグッズが...

2016年1月25日

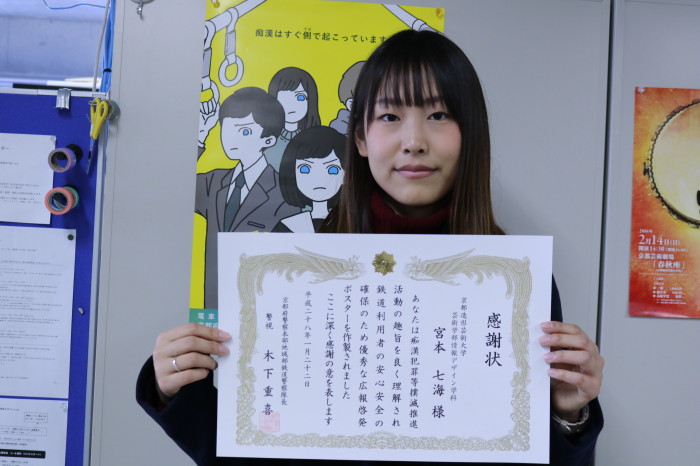

ニュース

イラストレーションコース3年生の宮本七海さんが、 痴漢等犯罪撲滅推進運動のポスターを制作し、 京都府警察より感...

2016年1月22日

日常風景

情報デザイン学科のある建物の中には、 「スキマギャラリー」という展示スペースがあります。 名前...

2016年1月21日

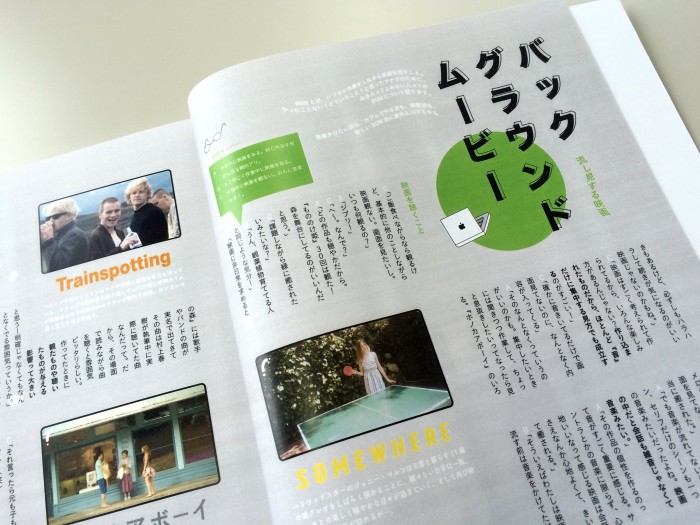

日常風景

大学近辺でもついに雪が積もった今日この頃、 情報デザインコース 2年生が制作した 架空雑誌「大学二年生」...

2016年1月18日

日常風景

本日はイラストレーションコース 2年生の授業をご紹介します。 この授業は、学生数名のグループで「買って...