2016年11月28日

ニュース

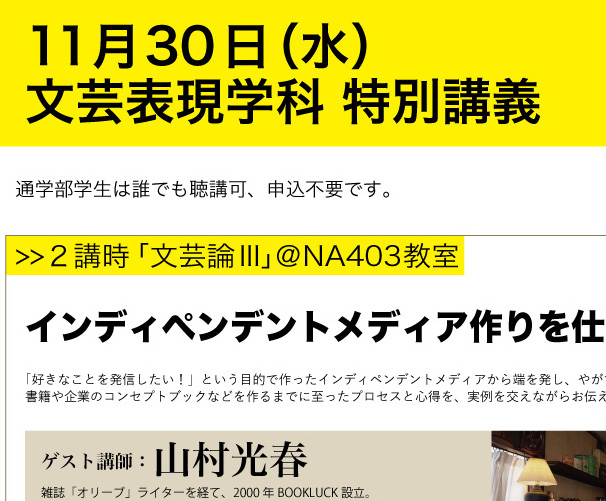

11/30(水)特別講義のお知らせ

11/30(水)に2つの特別講義を行います! 通学部学生の方は申込不要で聴講していただけます。 今回は文芸の領域に...

2016年11月28日

ニュース

11/30(水)に2つの特別講義を行います! 通学部学生の方は申込不要で聴講していただけます。 今回は文芸の領域に...

2016年11月23日

日常風景

3回生以上の学生たちは、全員がゼミに所属します。つまり、2回生の学年末には希望するゼミを確定しています。 「小...

2016年11月11日

日常風景

11月に入り、マスクをつけた学生の姿をよく見かけます。みなさまも風邪にはお気をつけください◎ さて、以前も取り...

2016年11月9日

イベント

秋晴れの11月初旬、学生たち9名と、日本大学芸術学部文芸学科を訪問しました。 日芸はちょうど学園祭の最終...

2016年11月4日

日常風景

後期から京阪神エルマガジン社の編集者、蔵均さんの講義が行われています。 エルマガジン社は関西を代表する出版社...