2017年5月29日

日常風景

【学科長短信05】作家・ライター・編集者に学ぶ!

ごぶさたしています。みなさん、お元気ですか? さて、ちょっと日が空いてしまいましたが、今月の...

2017年5月29日

日常風景

ごぶさたしています。みなさん、お元気ですか? さて、ちょっと日が空いてしまいましたが、今月の...

2017年5月19日

日常風景

前期の集中授業として製本について学べる講義が始まっています。 執筆だけじゃなくて、製本まで? と思われるかも...

2017年5月12日

ニュース

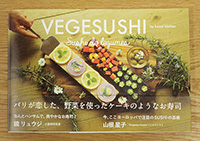

先月末に出版された『VEGESUSHI パリが恋した、野菜を使ったケーキのようなお寿司』という、レシピ本とビ...

2017年5月10日

ニュース

宿久理花子さん(2011年度卒業)の書き下ろしの詩が、朝日新聞(4月26日夕刊)の〈文芸・批評〉欄に掲載さ...

2017年5月8日

イベント

春のオープンキャンパスにご来場いただいた皆さん、ありがとうございました! こんな風に、教員相談ブース...