2019年2月28日

ニュース

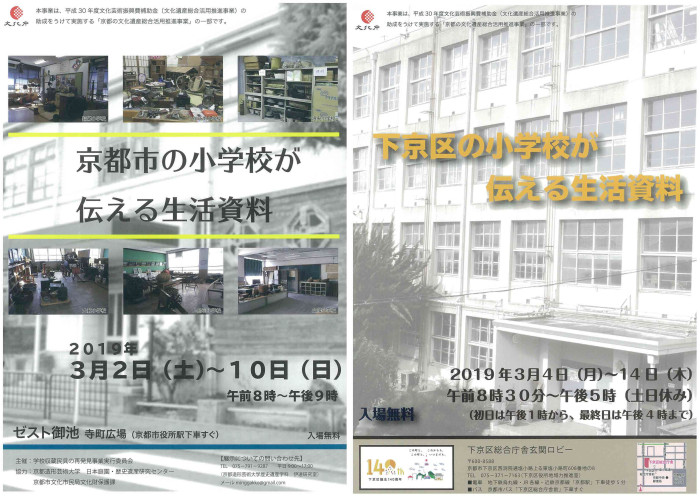

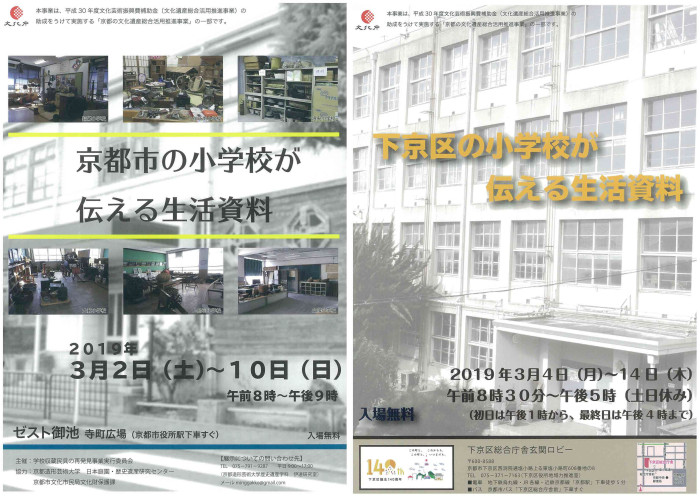

展覧会のご案内 ~小学校が伝える生活資料~

こんにちは。歴史遺産学科の副手です。 今回は、3月2日(土)~と3月4日(月)~開催される2つのパネル展のご案内です...

2019年2月28日

ニュース

こんにちは。歴史遺産学科の副手です。 今回は、3月2日(土)~と3月4日(月)~開催される2つのパネル展のご案内です...

2019年2月26日

イベント

こんにちは。歴史遺産学科の副手です。 暦の上では春を迎えていますが、まだまだ寒い日が続きますね。 暖かくなる...

2019年2月20日

日常風景

こんにちは。歴史遺産学科の副手です。 1回生「歴史遺産学基礎実習Ⅰ」の授業紹介に引き続き、 今回は2回生「文化...

2019年2月8日

ニュース

みなさん、こんにちは。歴史遺産学科の副手です。 2月に入り、少しずつ日中の暖かさが感じられる日が増えてきまし...