2019年5月27日

日常風景

【授業紹介】バス停のデザインをしてみよう!

みなさん、こんにちは! 以前のブログにて、高齢者疑似体験をした様子をお届けしましたが、 ...

2019年5月27日

日常風景

みなさん、こんにちは! 以前のブログにて、高齢者疑似体験をした様子をお届けしましたが、 ...

2019年5月22日

日常風景

みなさん、こんにちは! 前回のブログに引き続き、今回も授業の様子をお届けします! 今回は...

2019年5月17日

日常風景

みなさん、こんにちは! 5月ももう中旬! 段々と気温も上がって、夏の気配がしてきましたね○...

2019年5月13日

日常風景

みなさん、こんにちは! 段々と暑くなってきましたね! 新緑の季節!大学構内の木々...

2019年5月8日

ニュース

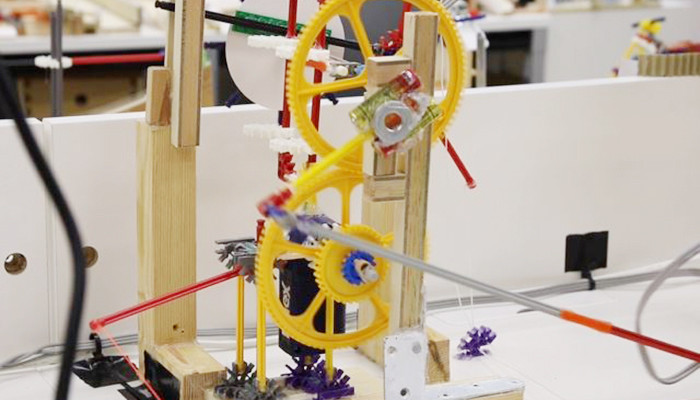

みなさん、こんにちは! 突然ですが “ピタゴラ装置” って知ってますか? みなさん一...