2019年7月29日

イベント

【歴史遺産】真夏のオープンキャンパス、ご来場ありがとうございました!

こんにちは。歴史遺産学科の副手です。 梅雨が明け、いよいよ夏本番ですね!冷たいものがつい欲しくなります。 &nb...

2019年7月29日

イベント

こんにちは。歴史遺産学科の副手です。 梅雨が明け、いよいよ夏本番ですね!冷たいものがつい欲しくなります。 &nb...

2019年7月26日

イベント

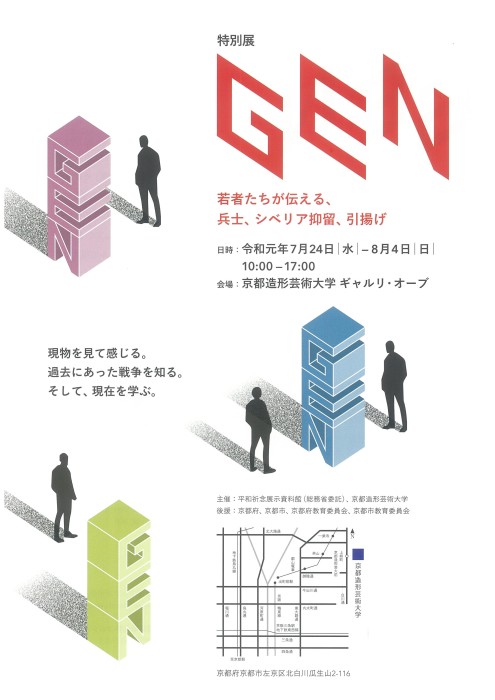

こんにちは。歴史遺産学科の副手です。 今回は7月24日(水)から京都造形芸術大学 ギャルリ・オーブにて開...

2019年7月12日

イベント

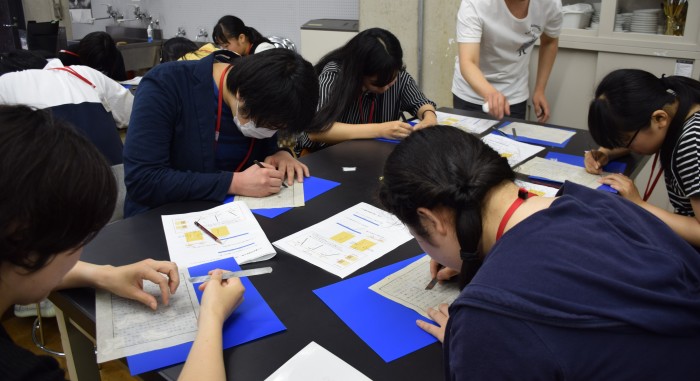

こんにちは。歴史遺産学科の副手です。 7月7日(日)に1日体験入学オープンキャンパスが開催されました! ...

2019年7月3日

日常風景

こんにちは。歴史遺産学科の副手です。 梅雨に入り、曇り空が多い今日この頃ですが、みなさまいかがお過ごしでしょ...