- 2022年4月3日

- 日常風景

ゼミ通ヒーローズVol.46「村上侑希と医療プロジェクトについて語るの巻」

※「ゼミ通ヒーローズ」とは、京都芸術大学キャラクターデザイン学科ゲームゼミの学生の研究や取り組みについてピックアップし、担当教員村上との対談形式で綴る少々マニアックなブログ記事となっています。

※「ゼミ通ヒーローズ」とは、京都芸術大学キャラクターデザイン学科ゲームゼミの学生の研究や取り組みについてピックアップし、担当教員村上との対談形式で綴る少々マニアックなブログ記事となっています。

村上

今回は、ゲームゼミのプロジェクトとして、毎年恒例行事になっている大阪市立大学医学部付属病院との連携プロジェクトを紹介したいと思います。

制作したのは、医療従事者が研修現場で使用するためのコミュニケーションツールということで、その研究と制作について話を聞いていきたいと思います。

学科展での村上侑希さん

村上侑希(以下、侑希)

キャラクターデザイン学科4年生の村上侑希と申します。今日はよろしくお願いします。

ゲームプランナー志望として活動してるんですけど、誰かにとって価値のあるゲームを作りたいと思い日々研究をしています。

村上

なんか面接みたい(笑)。

侑希

すみません、ちょっと緊張しちゃって。

村上

ていうかね、お互い名前が村上だから、文字起こししたときに紛らわしいし、とりあえず下の名前の侑希でいくね。ではまずは今回のプロジェクトの概略からいってみよう。

侑希

はい、このプロジェクトの概要としては、お医者さんと看護師さんのコミュニケーションのすれ違いとかアクシデントをなくして医療事故の防止につなげるためのコミュニケーションツールを作ろうっていう企画になります。

村上@40代

以前、医療用のマニュアルを見せてもらったことがあるんだけど、どれもこれも京極夏彦の小説みたいな分厚さで、隙間なく文字でビッシリ埋まってて、まず読む気にならない。2~3ページめくっただけで「も、もういいっすわ」って返してしまった(笑)。

そこで、先方の先生が考えたのが、医療とメディアアートの融合によって、今までマニュアルをちゃんと読まなかった人が能動的に読むようになったり、何か行動が変わるきっかけになるようなツールを作りたいということで、このプロジェクトが動き出した。

そして、ゲーミフィケーションとかゲームの媒体を使ってチームメンバーの人となりを理解するっていう研修ツールを作ろうということになったのね。

侑希

はい、最初は私たちのチームは、病院側からもらった研修用の台本をもとに、ゲームとして面白く発展させていこうって考えていたんです。

ゲームゼミで作るものだから、やはりゲームとしての駆け引きだったりシステムだったり、ゲーム性を追求して面白くすることで医療従事者たちの親密さを深めようと、最初はそう思っていました。でもどちらかといえば、ゲーム性というよりは研修で能動的に考えようとする姿勢を補助するような形の方が良いのかなと思って、その方向性が見えてきてからは、ゲームではなくゲーミフィケーション的な企画であるべきだということで話が固まっていきました。

村上@40代

では具体的な中身の話をしていこうか。

侑希

今回の企画としては、いかに早く患者さんの様態を良い方向にもっていくか、その報連相のやりとりをシミュレーションするというものです。

自分の考えを話して相手が良いと感じたか、相手の考えを聞いたうえで最善策を皆で話し合う、そんな協力し合う関係性をつくることがこのツールの目的ですね。

研修生同士の対話を、ファシリテーター(以下FA)が調整しながら、TRPG用のココフォリアというツールを使って進行していきます。

チームの構成としては、FA一人に対して研修生が4~5人となります。

村上@40代

FAが医療現場でのある事例をお題として出して、それに対して研修生たちがその人の命を救うための議論をするということね。ココフォリアが分からない人もいると思うから、そこも説明しておこうか。

侑希

ココフォリアは、本来アナログだったTRPGをデジタルで遊べるようにしたもので、背景の画像や登場キャラクターの画像を切り替えたりBGMを付けたり、医療現場の雰囲気をオンラインで共有することができるツールになっています。これを使うことでよりイメージが共有しやすくなって高い没入感が得られるようになりました。

というのも、元々研修で使われていたものは一応カードゲームのような形式ではあったんですけど、そこには文字しか書かれていなくて、入り込むことが難しいなと感じたからなんです。

村上@40代

やるべきことは普段の研修と何ら変わらないわけね。要はゲーム的インターフェースが表示されるために、進行しやすくなるというか入り込みやすくなるという。

侑希

TRPG自体が元々紙とペンとサイコロしか使わないので、そこに追加して、役になりきることで感情移入度を増すということですね。遊びの要素でいうところのミミクリ(模倣・なりきり)にあたる部分になります。

村上@40代

つまり質問されたから答えるんじゃなくて、自分ならどうするだろうって自分ごととして捉えやすくなるっていうことね。

侑希

そうです。状況が想像しやすくなっている分、自主的に入り込むことに専念しやすくなっていると思います。

村上@40代

設定としては、患者の具体的な病名が出ているわけではなくて、患者の様態が数字として提示されるところからスタートしていくよね。その設定が、「看護師『今日 ERCP した高橋さんですが、検査後から痰が多くて、何度か吸引しています。SpO2 は 95%くらいなのですが、酸素投与して様子みていていいですか』」という内容で。

侑希

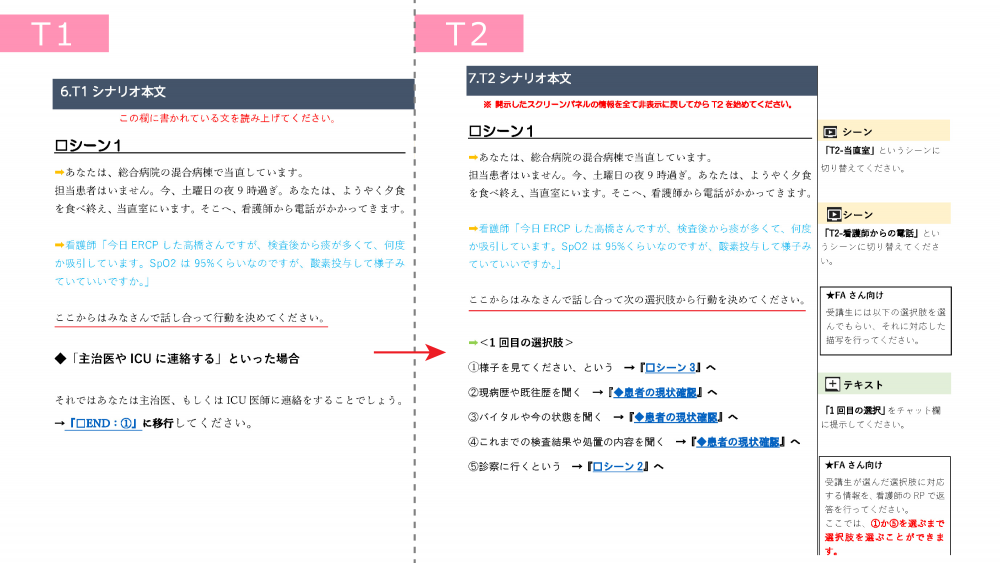

はい、そこからスタートするんですけど、これにはT1とT2っていう二種類の展開があります。

T1は選択肢もヒントも何もなく、研修生の知識と思考だけで議論しながら問題解決していく難しいものになっています。

そしてT2では、T1と同じ内容で、FAから提示された選択肢から行動を選択する難易度低めのタイプとなっています。

研修はT1から始まって、次にT2に移るんですけど、難しいモードから簡単モードに移行していく流れになります。

FA用に配布されるマニュアルから抜粋。T1では自由な対話を促すのに対し、T2は選択肢から行動を選ぶ形になっている。

村上@40代

簡単なところから始めて段々難しくなっていくのが通常のゲームのスタンダードな展開だけど、そこが逆になってるのが特徴だね。

なんというか、オープンワールド系のゲームで遊んでる感覚に近いのかな。いきなり広い世界に放り出されて、敵に囲まれてどうすることもできずに手探りで情報収集するところから始まって、徐々に戦い方を覚えてやるべきことも見えてきて、最終的には「そこに居ること」そのものが楽しくなる。

一回目から選択肢を与えられると、受動的になってしまうというか、機械的に選ぶだけで思考停止状態のまま学習が進むことになってしまうよね。

侑希

そうですね。「大体この辺りでええやろ」って予測だけでもクリアできてしまいますもんね。

だからこそ最初に何も与えず「自分ならどうする」って真剣に考えるように設計しています。

T1が終了すると、そこでフィードバックや反省会が行われて、状況が理解できたら今度はT2へと移ります。

村上@40代

T2には選択肢があるから、T1よりもスムーズに進んで、おさらいの意味も含めるからより腹に落ちやすいというか納得しやすいよね。

侑希

そういうことですね。

今こうやって話をしてると、改めて「遊びのため」ではなく「学びのため」のツールなんだなって思いました。研修の目的に対して、学びながら遊ぶのか、遊んだ結果で学ぶのかっていう違いはありますけど。

村上@40代

学びの根本には実は遊びの本質が含まれてるってことだね。世間一般的には勉強とゲームって、どうしても正義と悪みたいな感じで切り離す傾向があるけどね。

侑希

どうしてもゲームは娯楽っていう見方をされますよね。

村上@40代

まあ実際のところ単なる娯楽だからね(笑)。ただゲームはゲームでも「野球ばっかりやりやがって!」「将棋ばっかりやりやがって!」って怒る親いないよね(笑)。算数だって、問題を与えられて、考えて、解くっていうこと自体が実はゲームと同じ構造だってことにはあまり注目されない。

そういう学びの部分をゲーム的インターフェースに置き換えた今回の研修ツールが人を能動的にさせるっていうのは、結構大きな成果かもしれないよね。

侑希

遊びと学びは同じ構造なんだっていうことに、実際にこういうものを作りながら私たちが理解できた、っていう気付きを得たのが大きかったです。

普段ゲームで遊んでても、敵とか倒せなかったら「なんでやろ!?」って考えるので、普段からゲームを通して学習してたのを再認識できました。

村上@40代

そうやって成長することもまたゲームだよね。生きる上での攻略法を自分でどう考えるかっていう。ちょっと話は脱線するけど、今話題の『エルデンリング』っていうゲームはプレイした?

侑希

やってはいないですけど実況では見ました。なんか最初のボスが強すぎて倒せないとか。

村上@40代

そう、それ。ストーリー上の一番最初のボスを、自分も10日くらい挑み続けてようやく倒せたんだけど(笑)、単にパラメータを上げれば勝てる仕様ではなくて、本当にアクションゲームとしてのテクニックと根性が試されるような仕様になってて。

難しい問題を出された時って嫌になることが多いよね。でもこのゲームの場合は心が折れるレベルで難しい問題を突き付けてきて、それなのに続けたくなるんだよね。これだけ繰り返しゲームオーバーになったらコントローラーを投げたくなるものだけど、ひたすら改善を繰り返して何が何でも先へ進みたいと思わせるゲームデザインがあまりに秀逸なもんだから、このノウハウはゲームだけじゃなくて教育現場に活かせたらいいなって思ったね。

侑希

このメーカーのゲームって、プレイヤーを諦めさせない展開や演出が凄いなって思いますね。

村上@40代

従来のRPGであれば、強い敵が出てきてそいつを倒せなかったらそこでゲーム進行が止まるので心が折れるんだけど、『エルデンリング』はボスが倒せなくても回り道して他の場所を先に散策できるようになってる。で、世界を旅して回るうちに自分でも気づかないくらい成長してて、「あれ?もしかしたら今の自分ならあいつを倒せるんじゃないか」って思えるようになってくる。で、再度挑んでまたボコボコにされるんだけど(笑)。

侑希

全ての努力が自分に還元されるようにデザインされてる点が、このメーカーの魅力ですよね。

村上@40代

パラメーターが成長してるんじゃなくてプレイヤー自身が成長してるっていうね。この仕組みや気づきこそが今の教育現場とか社会で必要なんじゃないかって思う。

…というゲームの基本構造を元に、また研修ツールとの共通項について話をしていこうと思うんだけど、T1とT2の流れって、仮にT1の展開が難しすぎたとしても、FAとの対話によって難易度が調整できて研修生はその時点で学びが得られるし、それ以上にFAも研修生を「観る」力が養われて、「この人に対してどういう投げかけをすればどんなリアクションが来るだろうか」って思考するから、FAというゲームを楽しむこともできる。

侑希

そうですね。私がTRPGでゲームマスター(以下GM)をするときには、リアルタイムで進行させる上での脳みそフル回転状態の緊張感とか面白さもあるんですけど、それ以上にプレイヤーの突飛な発想が楽しみだったり、自分でも制御が難しい意外な展開に傾いたときに凄く面白さを感じます。だから今回の研修のFAも同じような楽しみを味わってもらえたらいいなって思ってます。

村上@40代

GMを経験することがゲームクリエーターへの第一歩って感じがするね。自分も高校時代は土日に友達の家に泊まりに行ってひたすらTRPGの『D&D(ダンジョン&ドラゴンズ)』をやってた。あまり大きな声では言えないけど、授業中はずっとD&Dのシナリオを書いたりダンジョンのレイアウトを設計したりして。今も昔もTRPGの人気が衰えないのは、ゲームシステム以上に、そこに集まる「人間」が面白いからなんだよね。

侑希

その場を共有する人同士だからこその展開が楽しめるのは、TRPGならではの面白さですよね。

今回の研究制作では、普段ゲームで遊ぶ身として、ゲームの知識を持っている状態の私たちと、ゲームをやらない医療関係者とのすれ違いというか、求められているものと自分たちが作れるものの差をどういうふうに埋めるべきかで悩みました。特にプレゼンの時などは、どう話せば伝えられるかを考えましたね。

村上@40代

そもそも対話自体がゲーム構造を持つから、ゲーム研究との親和性は高いよね。

侑希

初回のミーティングでは何となく話もぎこちなくて、プレゼン前には緊張で吐き気が酷くて、でも途中経過のプレゼンの回数を重ねるごとにチームの関係性も形成されていって凄く良い感じになっていきましたね。

村上@40代

ゲーム業界の人にプレゼンするわけではないから、どの角度から何を突っ込まれるか全く分からないしね。

今回みたいに、ゲームを作るのではなく、ゲームの研究を活かしたコミュニケーションツールの制作というのは、今後のゲーム業界でも求められる部分なので、ぜひこれからの就職活動を楽しんでくださいね。

侑希

就…、は、はい…楽しみます…。