- 2024年2月16日

- イベント

ゼミ通ヒーローズVol.64 藤江稜斗とキムジンギュと、卒業制作作品『LACKER』について語るの巻 Part1

※「ゼミ通ヒーローズ」とは、京都芸術大学キャラクターデザイン学科ゲームゼミの学生の研究や取り組みについてピックアップし、担当教員村上との対談形式で綴る少々マニアックなブログ記事となっています。

「LACKER」を制作した藤江稜斗(右)とキム・ジンギュ(左)

村上

今回は、2023年度の卒業制作で優秀賞を受賞したゲーム作品『LACKER』について、制作者の藤江稜斗君とキム・ジンギュ君にお話を伺いたいと思います。

藤江稜斗(以下藤江)

ゲームゼミ4年生の藤江稜斗です。このゲームではプランナーとデザイナーを担当しました。

村上

アピールするポイントは何かある?

藤江

チャーミングな笑顔ですね。

村上

お前、そのコメントまんま載せてやるからな。

もっと人となりがわかるようなこと聞かせて。

藤江

そうですね。今回の作品には等身大の自分を投影しています。欠落している自分に対してもう一度あがけよみたいなことを表現したくてこのストーリー組み立てましたね。僕は高校生の時にここの体験授業型入試を受験して、その時担当してくださったのが村上先生なんですけど、残念ながら落ちまして…。

村上

あ、はい、落としてしまいました。

藤江

結構手応えがあったから悔しくて、もう一回受けてみようと思って秋に再挑戦して、そこでもうまくいかず…。諦めかけたんですけど、やっぱ同級生に負けたくないっていう思いが湧き上がってきて、やっと合格することができました。そんな今までの経験がそのままストーリーになったっていう感じです。

村上

結果的に、見事に4年間ブレずに頑張れたね。

藤江

僕にとってはこの大学生活はリベンジの4年間だったので。

村上

まあ、その勢いもあってか、作品の物量的にも質もアイデアも本当に最高峰のものができたと思うよ。

キム・ジンギュ(以下ジンギュ)

同じくゲームゼミ4年生のキム・ジンギュです。プログラミングとシステム設計を全般的に担当しました。アピールポイントは、歳のわりに若く見えるところですかね。

村上

二人とも顔の話をするのね…。ジンギュはなんでプログラミングをやろうと思ったの?

ジンギュ

まず、自分の人生で一番楽しんできたのがゲームだったんですよ。ゲームの根幹作りに関わりたくてゲームプランナーを志望したんですが、去年も藤江とチームを組んでてプログラミングをしてた経緯もあったので。それと、ゲーム会社で働く前にそういった知識を全部自分の中で収めておこうと思いまして。そこでプログラミングを学んでなんとかうまくいったっていう形ですね。

村上

これからはプランナーでやっていこうと思ったら、まずUnityもUnrealEngineも最低限の基本操作ができないと話にならないっていう時代にもなってきてるから、まあ学べて良かったんじゃないかな。

藤江

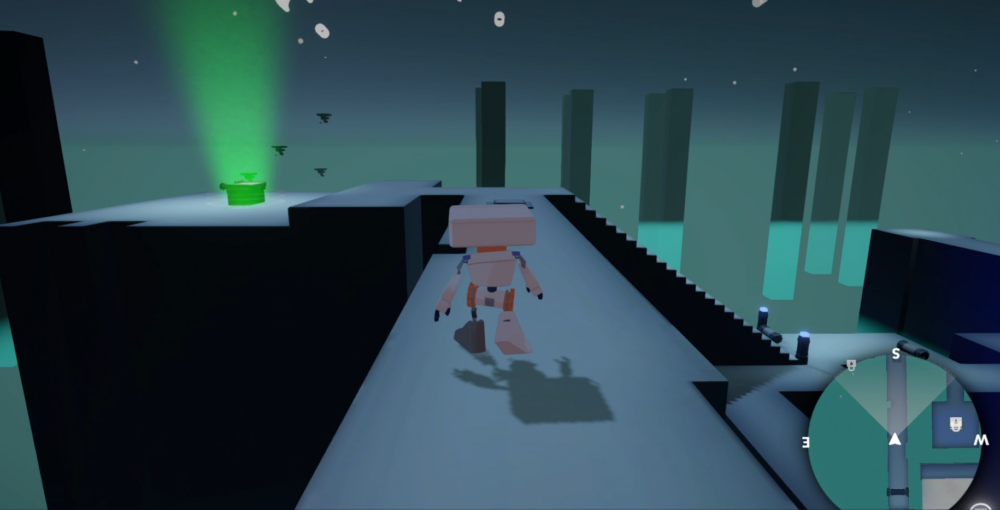

今回僕たちは『LACKER』というゲームを制作しました。

端的に言うと、壊れたロボットを修復していくゲームです。デジタルゲームの画面上に宝箱が点在していて、それを開けると、連動して展示台の上にある本物の宝箱が開いて、中から歯車が出てきます。その歯車を基盤に埋め込むことでデジタルゲーム内のキャラクターが修復されてアクションが追加されていく、という内容になっています。

ゲーム開始時は地面を這うことしかできなかった主人公が、歯車を集めることで歩けるようになって、ジャンプやダッシュができるようになっていきます。それで出来ることが増えて、マップ上の仕掛けを乗り越えてゴールへ向かう、そんなゲームになっています。

村上

面白さのポイントは?

藤江

歯車の入った宝箱が実際に開くときのワクワク感と、歯車を基盤に差し込んだ時に一斉に歯車が動き出す快感ですね。デジタルゲームだと思って普通にゲームのコントローラーで遊んでたら、本当に目の前のリアルな宝箱もパカッと開いて誰もが驚くっていう。そこを演出したかったんです。箱が開くときに凄い歓声が上がるんで、うまくいったというか予想通りの反応が嬉しかったですね。

藤江

作品のコンセプトは、「リアリティのあるゲーム」ではなくて、「ゲーム体験をリアルに」です。

リアルっていうと、PlayStation5みたいな写実的な表現をイメージされがちですけど、そういうことではなくて、ゲームをデジタル内だけで終わらせるんじゃなくて現実との融合を試みたっていう意味でのリアルですね。デジタルゲーム内の行動が現実のオブジェクトに反映されて、実際に手で触れることでまたデジタルゲーム内に反映されるっていう。

村上

ゲームストーリーとゲームシナリオの整合性も取れてて、仕掛けの驚きも加わって来場者の誰もが大きい声を出してたね。その甲斐あって、今年度の卒業研究では優秀賞を獲得して、更には3回生賞と、ゲスト講評のコナミデジタルエンタテインメント賞までいただくという快挙を達成できたわけで。

藤江

デジタルゲーム部分のゲームデザインとしてはオーソドックスな構成なので、その分エモーショナルな体験ができるように工夫してます。例えば、無音の状態からゲームが始まって、少しキャラクターを動かすとカメラがゆっくり動いて目的地を見せながら綺麗な音楽が流れだしたり、最後のゴールに向かうときにカメラを引いて全体を見せて達成感を演出したり。プレイヤーの感情のフローを考えたレベルデザインだったりカメラワークだったり、そこは凄くこだわりましたね。

村上

学生が制作したゲームって、ビジュアルのクォリティとかストーリーに力は入るけど、カメラワークの演出に拘るものは少ないんだよね。プロが当たり前にやる細かいところに気付いてちゃんと隅々まで演出できてたのは凄いなと思った。

藤江

ありがとうございます。結構細かいこと色々やりましたね。ジンギュが「その仕様の実装は難しい!」って言うんですけど、無理言ってやってもらいました。

村上

プロとアマの大きな違いって、プレイヤーに状況を理解してもらうためにフィードバックの演出をちゃんと出来るかどうかが大きい。普通にゲームをプレイしてたら、当たり前すぎて気付かないけど、例えば銃弾が敵に当たったらちゃんと効果音が再生されて敵のモーションが変化して、エフェクトが表示されて倒れる、みたいな。商品化されてるゲームでは当たり前のことなんだけど、この一つのアクションに対してどこまで手間をかけられるかどうか。学生の場合、仕様を詰め込むだけで技術的にも時間的にも圧迫して、演出も調整もできずに提出するっていうパターンが非常に多い。弾が当たった瞬間にただ無音で敵のグラフィックが消えるだけとかね。

だからこそゲームゼミではアジャイル方式での制作を推奨してるわけだけど、それがしっかり守れたのはこのチームだけ。だから早い段階でゲームの全貌が見渡せて、残りの時間でとことん演出にこだわることができたんだと思う。

藤江

そうですね。来場者を見てると「次こうしなあかんのね」みたいなのを分かってくれる人が結構いるんで、何の説明もしなくても遊んでもらえるから、丁寧に作り込んで良かったなって思いますね。

Part2に続く