- 2025年3月6日

- イベント

ゼミ通ヒーローズVol.79 内田響己と卒業制作作品「Hello,World,bunny」について語るの巻

※「ゼミ通ヒーローズ」とは、京都芸術大学キャラクターデザイン学科ゲームゼミの学生の研究や取り組みについてピックアップし、担当教員村上との対談形式で綴る少々マニアックなブログ記事となっています。

村上

今回は卒業制作展で奨励賞を受賞した内田君の作品「Hello,World,bunny」についてインタビューを行いたいと思います。

内田響己(以下内田)

キャラクターデザイン学科ゲームゼミの内田響己です。

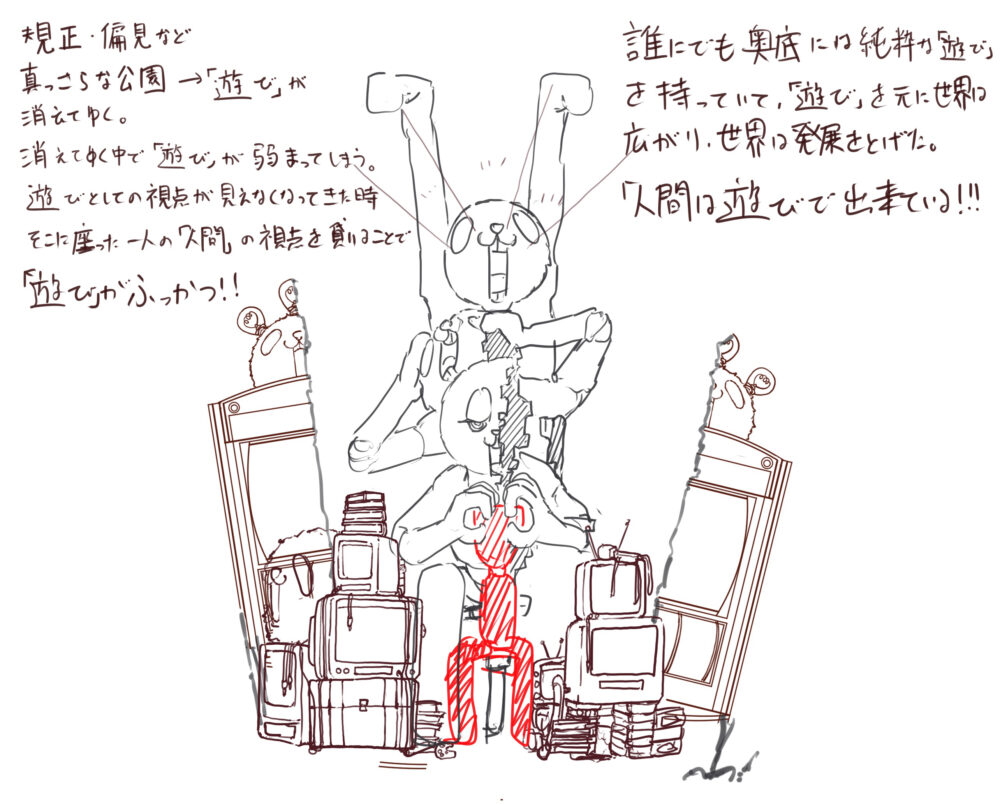

卒業制作では「遊びの衰退と発展」をテーマとした立体作品の制作をしました。

内田

歳を重ねるごとに忘れていく純粋な遊びについて、もう一度向き合ってほしいという思いから制作した作品になっています。

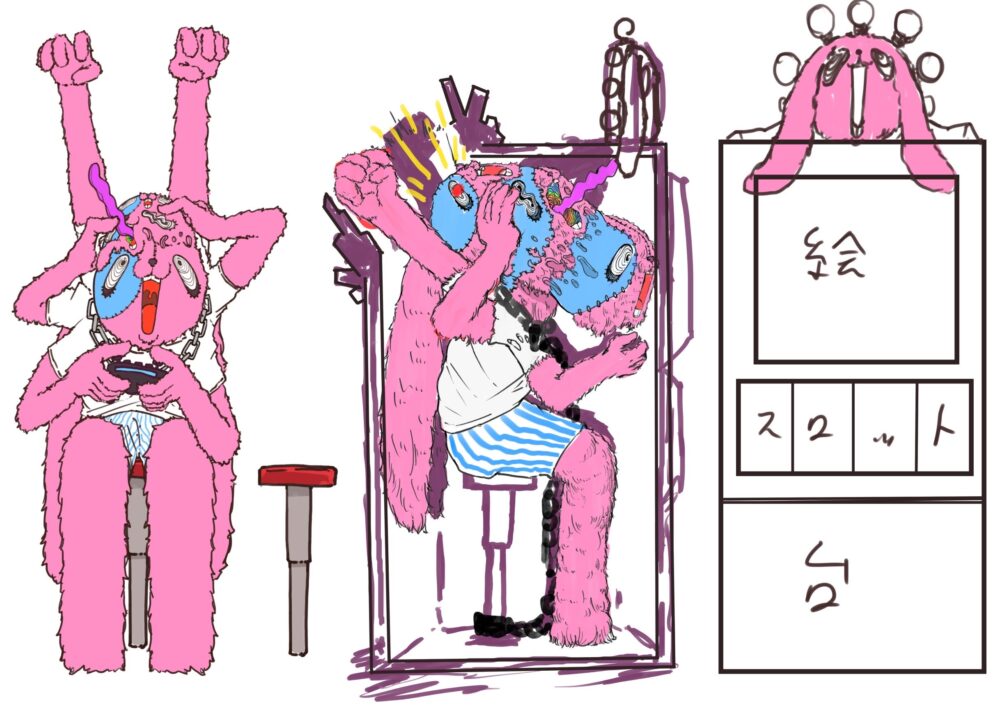

「消えゆく遊びの妖精バニーが人の根底にある純粋な遊びにもう一度触れることで、純白で純粋な新しい遊びの姿へと変化する」という形を表現しています

村上

遊びの本質を造形にするという点で、ある意味でゲームの擬人化とも言えるわけだけど、今回卒業制作でゲーム作品ではなくて立体造形作品として表現しようとした意図は?

内田

そうですね、まず純粋な遊びについて考えたときに、ヨハン・ホイジンガの遊びの定義をもとに「思考する」っていう観点を取り入れたかったんです。その思考があることで人類は大きなマンモスを倒せて、貨幣が生まれて、そして人が人として存在できているんじゃないかなと。その結果、思考する遊びっていうのが一番重要であると考えました。

その思考する遊びを表現する時に、実際に来場者がバニーの頭をかぶることで作品と一体化して、試行する遊びを最大限体感できる作品に仕上げることができたんじゃないかなと思います。

村上

制作過程での苦労話とか工夫したポイントは?

内田

生きている姿を人に見せたいっていう思いがあったので、例えば全体の形状であったり関節の部分が人工的でカクカクに見えないように意識して制作しました。

内田

そもそもの制作の動機としては結構単純で、プログラミングが苦手だから一人ではゲームが作れないっていうところから始まって、じゃあ一人で表現できるものって何だろうと考えたときに、自分の力を最大限生かして遊びを表現できて、且つ自分自身が一番ワクワクできるものとは何かと考えて立体造形作品に至りました。

長期に渡る制作なので、まずは自分自身がワクワクできるっていうか、制作そのものを楽しめないと、遊びを表現する作品としては成り立たないなと思ったので、そこが注力したというか、意識したところです。

村上

このゼミの研究の本質ってどこにあると思う?

内田

遊びの追及というのがこのゲームゼミの根底にあると思ってます。

例えばキャラクターがイケメンとか美少女で、操作の爽快感がある…という部分も確かに人を魅了する要素にはなり得ると思うんですけど、様々なコンテンツにおいて、その根底には絶対に遊びっていうものが存在しているはずなんです。キャラデのゲーム授業では、まず身の周りのものから生まれる純粋な感情を遊びに置き換えるっていうのが、入学して最初の課題としてあったんですけど、そこで培った観察とか遊びっていうのは単にゲームを作るとか人を楽しませることだけじゃなくて、今回の制作みたいに、ゲーム以外にも他に面白いことに応用できる選択肢を考える力になったって思ってます。

授業でよく聞いたのは、学びも遊びだし、創作も遊びだし、人とコミュニケーションをとることも遊びの要素を含むってことで、そんな遊びの追求ができたからこそ生まれた作品なんじゃないかなと思ってます。