- 2025年2月19日

- イベント

ゼミ通ヒーローズVol.73 俵迫かなめ・高田千夏と卒業制作作品『リカッテナ?』について語るの巻

※「ゼミ通ヒーローズ」とは、京都芸術大学キャラクターデザイン学科ゲームゼミの学生の研究や取り組みについてピックアップし、担当教員村上との対談形式で綴る少々マニアックなブログ記事となっています。

※「ゼミ通ヒーローズ」とは、京都芸術大学キャラクターデザイン学科ゲームゼミの学生の研究や取り組みについてピックアップし、担当教員村上との対談形式で綴る少々マニアックなブログ記事となっています。

村上

2024年度卒業制作展にて、「優秀賞」と「コナミデジタルエンタテインメント賞」「3回生賞」をトリプル受賞したゲーム作品『リカッテナ?』の創作工程や工夫した点などついてインタビュー形式で紹介したいと思います。

ではまず自己紹介をかねて作品の紹介をお願いします。

俵迫かなめ(以下俵迫)

プランナーとプログラマーを担当した俵迫かなめです。

私たちの卒業制作作品『リカッテナ?』は、理科の実験を題材にした謎解き脱出ゲームとなっています。ギミックを解除し全3ステージをクリアすれば脱出成功というオーソドックスなゲームになっています。

「リカッテナ?」のゲーム画面

高田千夏(以下高田)

デザイナーを担当した高田千夏です。

謎解きの起承転結のUXデザインを意識しつつ各マップのデザインを作り込んでいきました。理科の実験がモチーフなので、謎が解けたとき=実験が成功したっていう達成感がこのゲームの面白さになっています。

試遊スペースの展示風景

村上

プログラマー視点からはこの作品をどう見てる?

俵迫

対象年齢が子供向きなので、ゲーム中の誘導はすごく意識しましたね。特にわからないことがあったら質問できるように「お供」というキャラクターを用意して、お供との会話も面白さの一つになるように設計しました。

お供のキャラクターたち

村上

ビジュアルデザインで工夫したポイントは?

高田

マップに配置するオブジェクトデザインが現実にあるものだと、理科が苦手な子供がそれを見たら一気に冷めるというか現実に引き戻されて結局苦手意識が蘇ってきてしまうんじゃないかなって。だから機能的なことは実際の理科の実験とゲーム内のギミックで一致してるけど見た目は子供が受け入れやすいように全体的にポップな感じにしました。

俵迫

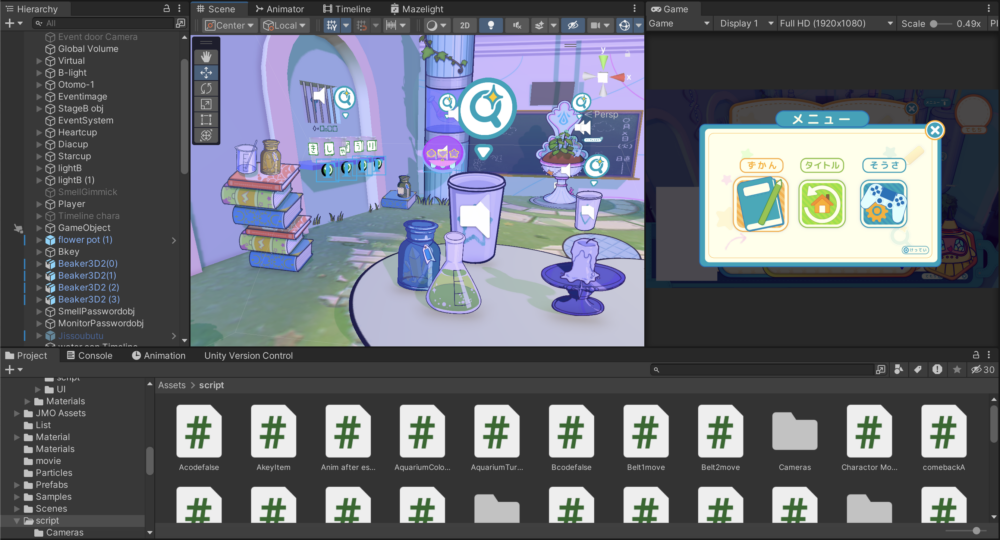

最初は全部2Dで作ろうとしてたんですよ。ただ全部2Dだとオブジェクトを回転させる処理が難しくなりそうだしギミック演出の幅も狭まるんじゃないかと思って、プレイヤーの動きが楽しそうなものは3Dで表現して、それ以外は2Dにしました。

最初の頃はだいぶビジュアルに拘りすぎて、逆にギミックが背景に溶け込んで分かりにくくなってました。絵を綺麗にしたかったがゆえにゲームとしてちょっと分かり難いところがあったので、3Dと2Dに分けることで、どれが触れるギミックでどれが装飾なのかを分かりやすくしました。

村上

ビジュアルを美しくする以上に、玩具としての触り心地を最大限重視した結果そのような表現したということなのね。制作をする上でどこが大変だった?

俵迫

どれも大変でしたね(笑)ボリュームがすごくて…

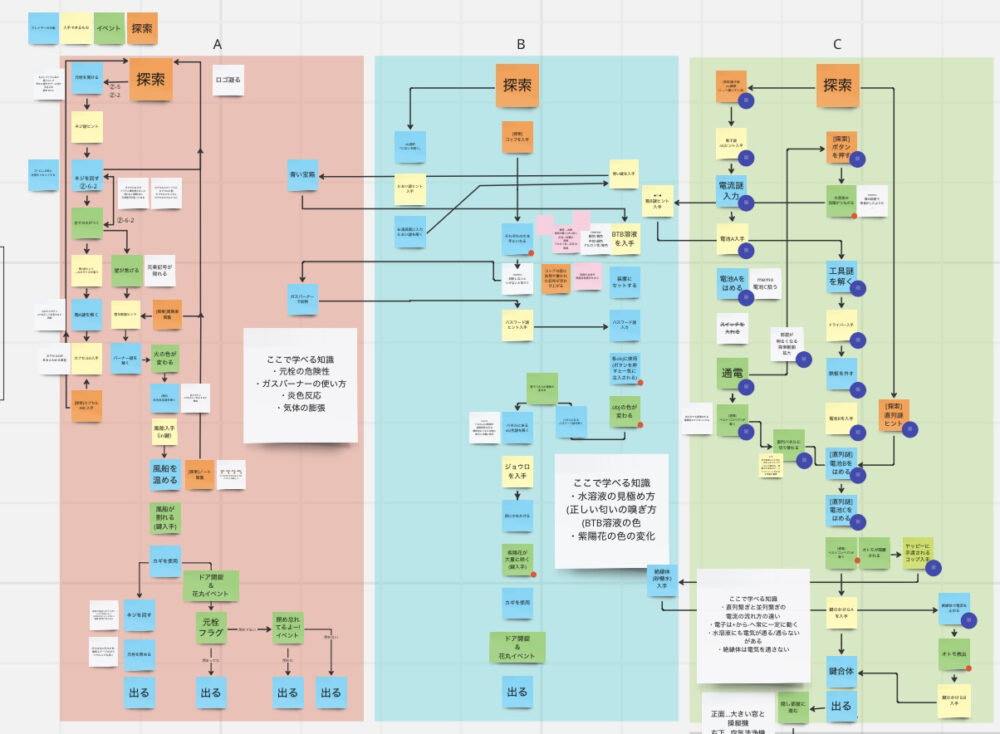

謎解き脱出ゲーム自体をデジタルで作るのが初めてで、中でも一番大変だったのはフラグ管理ですかね。プレイヤーがどの順番で謎を解くのかを考えて誘導したんですけど、それでも人によってはどう動くか分からないので、色んなところにフラグを張り巡らせて条件を付けまくって、この条件がONだったらこのイベントが発動するみたいなのが本当に多くて大変でした。

村上

ストーリーがメインのゲームだったら、Aのイベントが終わったらBって感じで一本道進行だからフラグ管理はラクでいいけどね。『リカッテナ?』は同時多発的に色んなことが起こるし、その順番を制御するというか誘導するのは本当大変だったね。

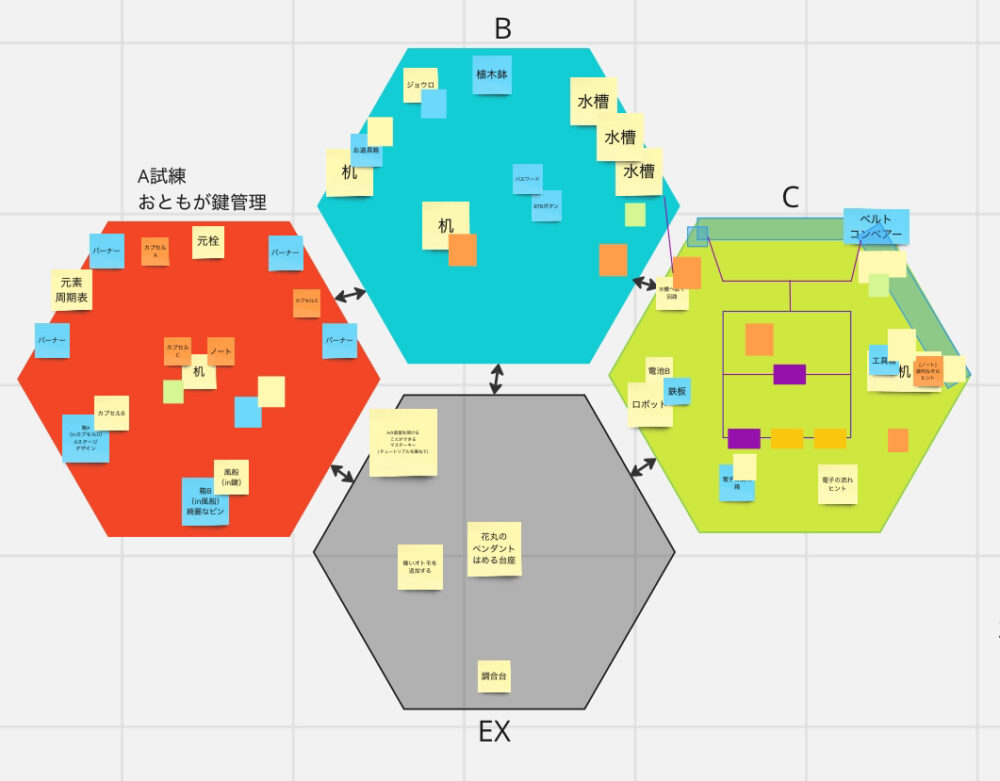

ゲームの仕様書

Unity上のオペレーション画面

俵迫

今回は体験教材として「エデュテインメント(学習ゲーム)」を研究することでした。

どうやって理科の実験をゲームに落とし込むかを工夫したんですけど、私たちが意識したのは「お薬飲めたね」のように、ゲームを楽しんでいたら自然と理科の知識も身についていたという感じで、一石二鳥のお得なゲームを作ることでした。

これをどう実現するかを考えたときに、謎解きのPDCAサイクルの中のP(Plan=観察・計画)とかD(Do=実行)あたりでまず理科の知識を取り込んで、最後もC(Check=フィードバック)とA(Action=改善)でゲームに方向転換することによって、知識を活用してゲームを楽しむみたいなサイクルを作ることができたので、そこはうまくいきましたね。

高田

子供向けゲームなので、プレイする子供を想像しながら、飽きさせないための演出を一つ一つちゃんと楽しんでもらえるようにアニメーション演出を加えたり、二人で相談しながら丁寧に作り込んでいきました。

村上

丁寧に作り込んだのはすごく伝わってきたな。

今度は、ゲームでしかできないこと、発見したこと、ゲームを学ぶ価値などなど、何か制作をしながら気付いたことはある?

俵迫

私たちがこのゲームゼミで学んでいるのが「遊び」全般で、今回卒業制作も今まで学んできた遊びと勉強を組み合わせたらどうなるのかな?みたいなところを追求しました。私も勉強が苦手で苦痛だったんですけど、ゲームにすることによってしんどいこともエンタメとして受け入れられるようにしたかったので、それが作れたのは良かったです。ゲームにすることで苦手なものを楽しめようになるのが大きいと思います。

村上

なんでゲームにしたら苦手じゃなくなると思う?

高田

ゲームの中で褒めてもらえるとか(笑)

俵迫

でもそういうことよね。ゲームにもいろんな種類があって、ゲーミフィケーションとかシリアスゲームとか。そのどれも即時フィードバックがあって、それがモチベーション維持につながってるんだと思います。苦手なことってなかなか結果が出ないですけど、ゲームならではの即時フィードバックがあるからこそ細かな再挑戦も可能になって、しんどいことも多少楽しくなるんじゃないかなって。

高田

勉強もゲームも一人の戦いみたいな感じではあると思うんですけど、即時フィードバックのお陰でなんとか継続できるんだと思います。

『リカッテナ?』では、文字情報だけじゃなくて、キャラクターの動きとかギミックのアニメーションとか、目に見えてわかりやすくなってるから飲み込みやすくて楽しいんじゃないかなと思います。

俵迫

人間って目からの情報量めっちゃ大事ですよね。

高田

ゲームゼミでは、遊び全般を研究していて、アナログもデジタルもゲーミフィケーションもシリアスゲームも幅広くやってるんですけど、遊びってこういうことだよね?みたいな仕組みを教えてくれるのがキャラデのゲーム作りの特徴なんだと思います。

俵迫

村上先生の授業では考え方の基盤になる「遊びとは何か」をすべて教えてくださるんですけど、技術面は何も教えてくれない(笑)

村上

Youtube見て分かることは各自でやって(笑)

俵迫

でもキャラデってもともと絵を描くことやビジュアルを表現するのが好きっていう子が多いので、技術面を教えなくても「ゲームの遊びとは何か?」を学んだだけで、それを作る時に自らいろんなビジュアル表現に挑戦する子が多いかなって思います。なので、遊びとしてのコンセプトもゲームの基盤もしっかりできている上に、それを表現するためのビジュアルを自ら学んでいる子が多いので、卒業する頃にはCGもできるしアニメもできるしプランナーもプログラムもできてイラストも描けるみたいな。自分で一つのゲームを完成させる力が身につくのがキャラでの特徴かなって思いました。