- 2025年2月21日

- イベント

ゼミ通ヒーローズVol.74 柴田晃太郎、パク・イニョンと卒業制作作品「MIND:IVE」について語るの巻

※「ゼミ通ヒーローズ」とは、京都芸術大学キャラクターデザイン学科ゲームゼミの学生の研究や取り組みについてピックアップし、担当教員村上との対談形式で綴る少々マニアックなブログ記事となっています。

※「ゼミ通ヒーローズ」とは、京都芸術大学キャラクターデザイン学科ゲームゼミの学生の研究や取り組みについてピックアップし、担当教員村上との対談形式で綴る少々マニアックなブログ記事となっています。

村上

今回は卒業制作展にて奨励賞を受賞したゲームゼミの柴田晃太郎(以下柴田)君とパク・イニョン(以下イニョン)さんの合作であるVRゲーム「MIND:IVE」について話を聞いていこうと思います。

パク・イニョンさん(左)柴田晃太郎さん(右)

柴田

柴田晃太郎です。今回の作品では、ゲームプログラミングとゲームデザインを担当させていただきました。

イニョン

パク・イニョンです。私はデザインと3Dモデリングを担当させていただきました。

村上

今回制作したのはどんなゲーム?

柴田

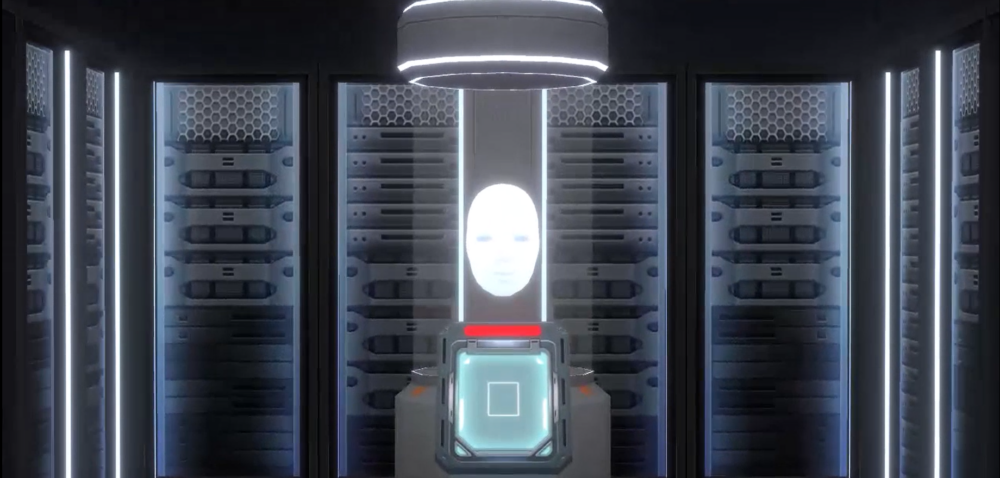

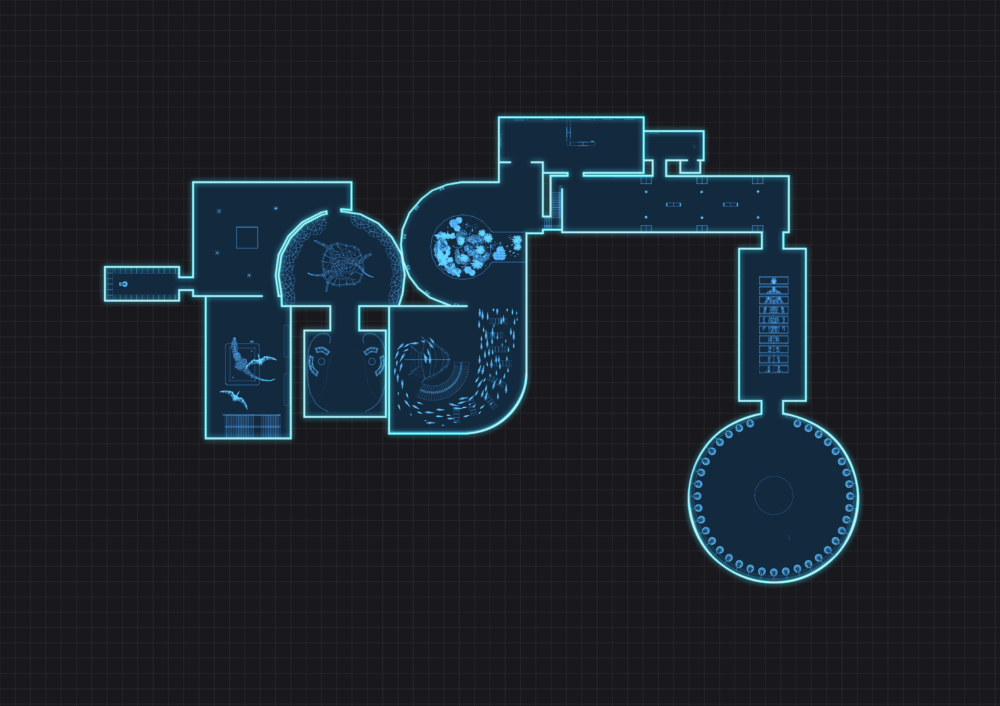

要は博物館に侵入し、宝物を取得するゲームです。その際、主人公であるスパイになりきる視点と別室でコントロールするオペレーターの二つの視点を切り替えながら見えるものの違いを楽しんでいただくような内容となっています。

村上

面白いポイントは?

柴田

スパイの視点とオペレーターの視点で全く別のものが見える点で、なりきる前と後で見えるものや自分の行動が変わっていきます。

オペレーター視点では一貫してマップを見ることで、自分がどこの位置にいて、宝がどこにあって、敵がどこにいるのかを確認して戦略を立てるワクワク感があり、スパイ視点に切り替えると、その作戦をもとに敵を避けながら宝物を探すというようなハラハラドキドキが味わえるという二つのギャップを楽しめるところが一番面白いポイントだと思っています。

イニョン

これはVRゲームなので、自分がゲームの中に入れることが一番楽しいんじゃないかと思います。あまりゲームが得意ではない人に対しても、ゲームの中に入り込むというのはなかなかない経験なので、この作品を通してゲームの世界を楽しんでいただければと思います。

村上

作品のテーマとコンセプトは?

柴田

「現代仮面社会の肯定」という重苦しいテーマ設定にしています。これは単純に、普段の生活の中で理想の自分であったりこう見られたいっていうような姿になりきる瞬間が結構あって、それが発想のきっかけになっています。それによって自分の行動が変わっていくのが面白いと感じたので、何かになりきって、そのなりきった先の自分として行動するというのがゲームのコンセプトになります。

村上

制作で苦労したポイントは?

柴田

プログラミングで一番大変だったのは、VRゲームを作るのが初めてだったので、実装まで漕ぎつけるかっていうところですね。本当に単純な行動を書くにあたって何回も繰り返して修正を重ねなきゃいけなくて、そこは苦労しましたね。

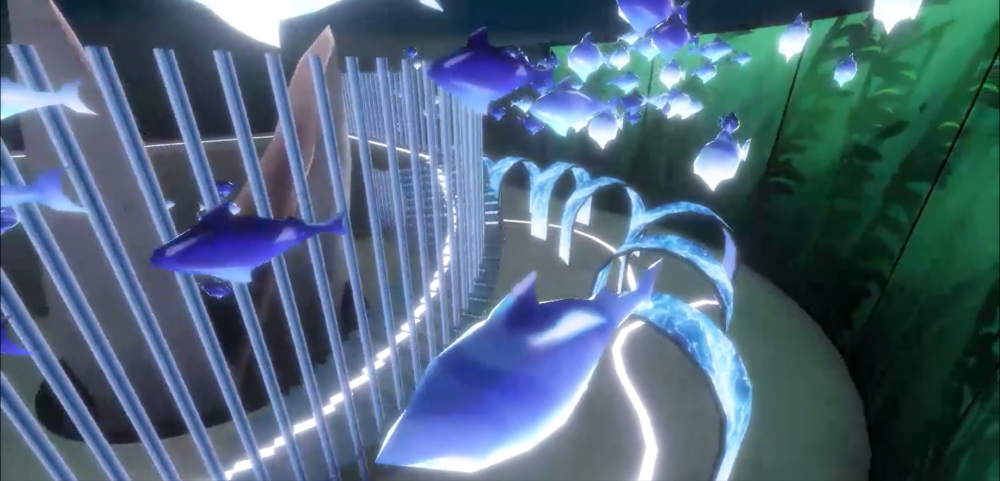

ゲームデザイン的には、敵から隠れて、どうやってその先に進むかを面白くさせるかっていう面で、博物館という環境をどんな風に表現するかはすごく考えていました。

イニョン

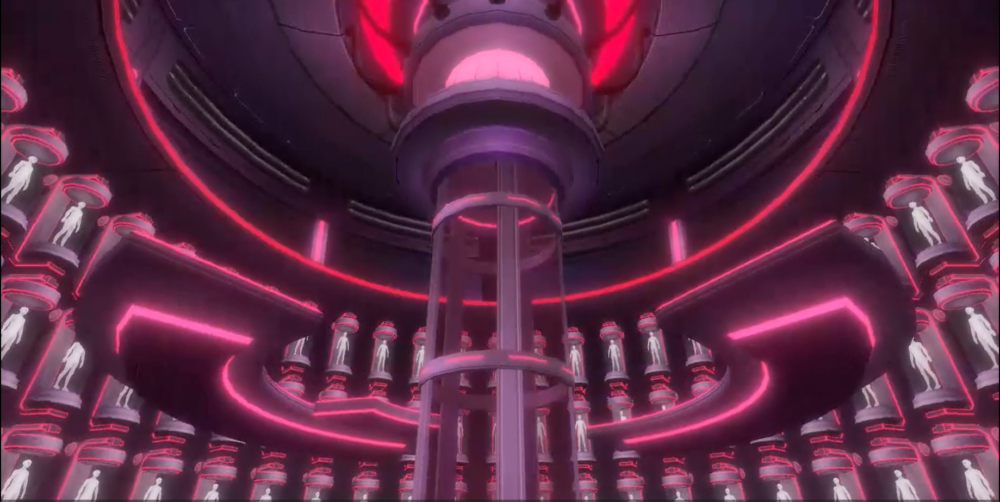

博物館をデザインするとき、VRで360度見られる空間になっているのと、実際その中に入ることになるので、サイズ感が実寸になるようにしましたね。

色んな博物館に行ってリサーチもしました。京都だけじゃなくて神戸とか大阪、東京、いろんな所に行って、他にも博物館だけじゃなくて、色んな建築物の研究をしました。今回は近未来という世界設定だったので、それをどうやって伝えるのかを色々工夫しました。

柴田

ゲームデザインの上でも、例えばガラスのショーウィンドウがあったとして、それをどの位の高さに置いたら自分から敵の姿をガラスのショーウィンドウ越しに見えて隠れられそうだと思うのか?とか、敵から逃げるときにどういう配置にしたら逃げやすいルートを思いつくのか、そういったことを考えながら、実際のモデルの配置を行いました。

イニョン

博物館内の展示物とか導線も一緒に考慮しながら ゲームとしてのレベルデザインを全部もりもりに入れてるので、そういうのを工夫するのが結構楽しかったです。

村上

二人とも動き出したタイミングが結構早かったけど、企画が決まったのはいつぐらいだっけ?

柴田

去年2月の後半にコンセプトが決まりましたね。

村上

今回はレベルデザインをちゃんとやろう!って結構早い段階で話してたからこそ、計画的に本編の一連の仕様を実装して、残りの時間でゲームとして面白くするためにひたすら作り込んで調整していけたね。

柴田

最初に完成までの道のりを年間の計画書としてスケジュールを割り出していって、その中の細かいタスクを月ごとに振り分けていきましたね。

イニョン

12月が最終合評だったので、それまでに完成することを目標に厳しめで行こうみたいな感じで進めました。

柴田

なので10月半ばには一通り遊べるように仕様を実装していきました。そうすると、ちょっと予定が伸びたとしても最終合評には間に合うので。

村上

粗くてもいいから先に動くものを作っておいて、エンディングまでの流れが確認できたら残りの時間はひたすらクオリティアップをするっていうやり方ね。それはゲーム作りとしては本当に理想的だと思う。大抵の学生作品は締め切り日に一連の仕様が実装されることがあって、そうなるともう「面白くする」ための調整作業ができなくなってしまうしね。

柴田

もともと自分の作り方が、一つのステージを満足いくまで作り込んでから次のステージに取り掛かる…というような、あまり良くないやり方でした。今回はイニョンにサポートしてもらいながら、ここはもう少し早めに進めたいよねとか、中間合評の時はここまで見せたいよね、と目標を設定して、優先順位の高いものからやっていこうってアドバイスを受けながらできたのが個人的には大きかったかなって思います。

村上

プロの現場だと、当然クオリティの高さが求められるけど、それ以上にワークフローとかリソース管理を徹底するので、その良い練習になったんじゃないのかな。

村上

二人とも、そもそもゲームのどこに魅力を感じてる?

イニョン

一番伝えたいことを楽しく感じてもらえるからじゃないですか?大きい理由としては。

本とか文章を読みたくない世代なので、直接体験できるような形として伝えた方が楽しいかな。

柴田

普段の生活って楽しいことばかりじゃないから、そういった時に自分はゲームの世界で繰り広げられている冒険に思いを馳せて、助けられたというか、普段の生活の中でそこが自分の心の支えになっていました。だから最終的には自分の作るゲームで誰かの生活に彩りを与えたくて、人の想像力が膨らむような設定と実際にそれを味わえるような体験を届けたいと考えてます。となるとゲームという媒体が一番適してるのかなと思って、今回は一番没入感の高いVRで作りました。

村上

イニョンは最初からゲームが作りたかったの?

イニョン

そうですね、私は最初からゲームプランナー希望でした。高校の時はアニメーションを学んでたので、次はゲームデザインを学んでみようと思ってこの大学に来ました。ゲームを作りながらモデリングの勉強もして、結果背景モデリングが一番楽しかったです。

村上

世界を創ること自体が楽しかったのかな。

イニョン

作ること自体も楽しいですけど、自分が作った世界にキャラクターであれプレイヤーであれ誰かが訪れるじゃないですか。そうやって自分の世界の中で楽しんでくれるのが嬉しくて、だから今回は背景モデリングに力を入れました。

柴田

自分はもともとゲームが好きで、ゲームで誰かを沸かせられたら最高だなと思って、そういう考えでキャラデに来ました。ゲームプログラミングをガッツリやる学校じゃなくて、ゲームを包括的に学べるのでこの学科に入ったんですけど、最初はやっぱりキャラクターが一番見た目として花があるように思えたんです。でもキャラクターよりも自分が生み出したゲーム体験で誰かが感動してくれたり面白いって言ってもらえるところに心を動かされて、デザイナーじゃなくて、自分もゲームプランナーを目指して頑張ってきました。

村上

ゲーム作りの中で意識してることって何?

柴田

1年生の頃に他の先生が「難しいことを簡単に、簡単なことを深く、深いことを面白く」って仰っていて、それを自分の中ですごく大切にしてました。

最初にテーマが固まったら、そのテーマをどういうふうに自分が解釈したのか、その解釈を他の人にも分かりやすく伝える方法を深く考えます。それをゲームに置き換えるときに、どう面白くさせるのかを第一に考えていきます。

そういった意味でこのキャラデのゲーム作りの方針って、遊びの根底にあるプリミティブな面白さをまず考えて、それを作り手の解釈を踏まえて独特の表現を模索するのが特徴なのかな?って思います。