- 2025年2月23日

- イベント

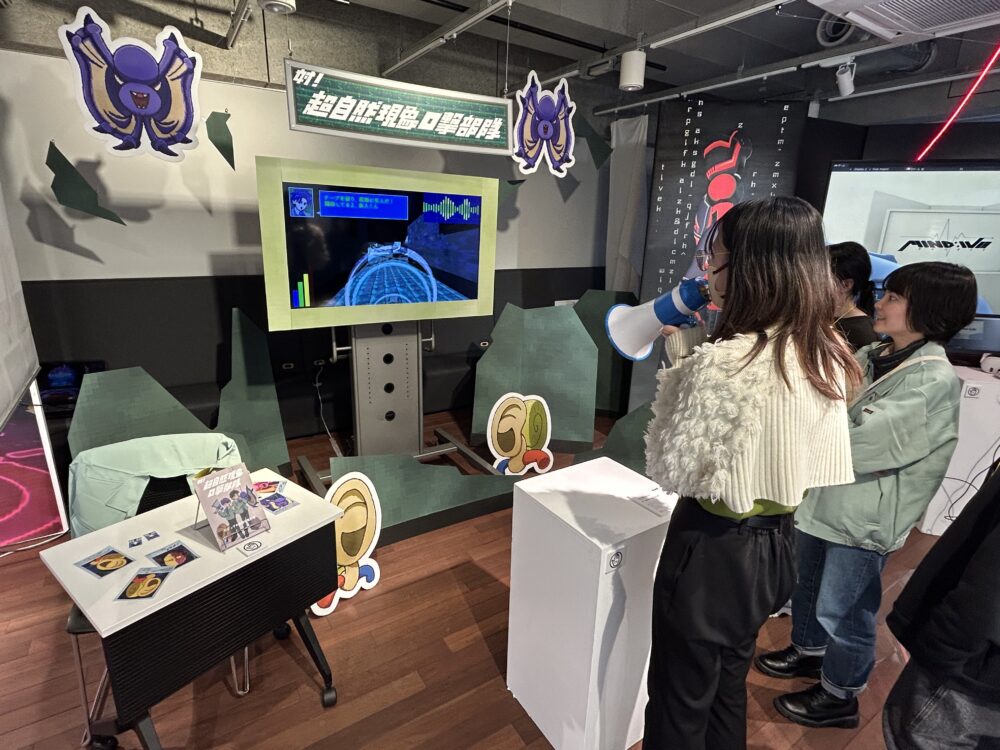

ゼミ通ヒーローズVol.75 小林咲希・水野優の卒業制作作品『対!超自然現象口撃部隊』について語るの巻

※「ゼミ通ヒーローズ」とは、京都芸術大学キャラクターデザイン学科ゲームゼミの学生の研究や取り組みについてピックアップし、担当教員村上との対談形式で綴る少々マニアックなブログ記事となっています。

村上

2024年度卒業制作展で「奨励賞」と「キャラデ特別賞」を受賞したゲーム作品『対!超自然現象口撃部隊』を制作した小林咲希さんと水野優さんのインタビューを行いたいと思います。

小林咲希さん(左)水野優さん(右)

小林咲希(以下小林orばしこ)

小林咲希です。企画とデザインを担当しました。

水野優(以下水野)

水野です。企画とプログラミングを担当しました。

村上

今回作ったのはどんなゲーム?

小林

声を出すゲームですね、はい。

水野

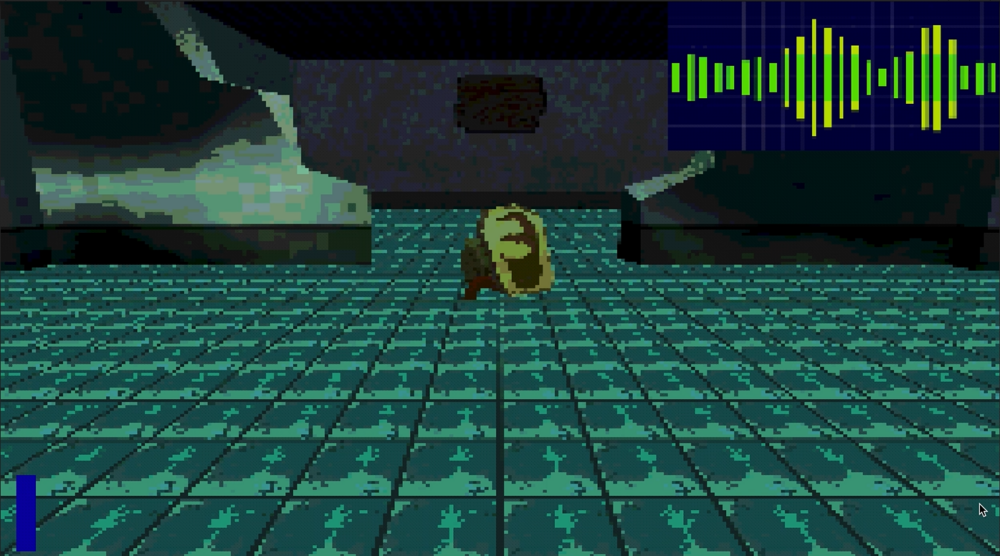

具体的には、声を出すことで敵を跳ね返すというか移動させることができるので、その敵を特定のエリア(捕獲エリア)まで押し込めばクリアというゲームです。

村上

では今度は作品のテーマとコンセプトについて聞いていこうかな。

小林

「いくぞー!!うおー!!」っていう叫びからの発想ですね。

水野

声を出すことでその敵に立ち向かうとか奮い立たせるといった、力を出す時の体験を表現しました。

小林

声や力を出すことで、自分以外の周りの人も盛り上がるっていう感じです。

村上

普段から叫びたかったこととか発散したいことってあるの?

小林

不安があるときは、あえて声を出して「なんとかなるでしょう」と安心したりしますね。ソフトボールを投げるときとは、投げるときに大声出したら意外と飛距離が伸びたり。

水野

私は陸上部とバスケ部に所属していたことがあって、やっぱり掛け声のタイミングは大事だと思いますね。声を出す重要性は分かっていたので、今回小林さんがこの企画を持ち掛けてきたときに、「あ、面白そうだな」と思って、この企画に乗っかったって感じですね。

小林

乗っかってもらいました(笑)

村上

なるほど、では今度はデバイスの中身の説明をしていこうか。

水野

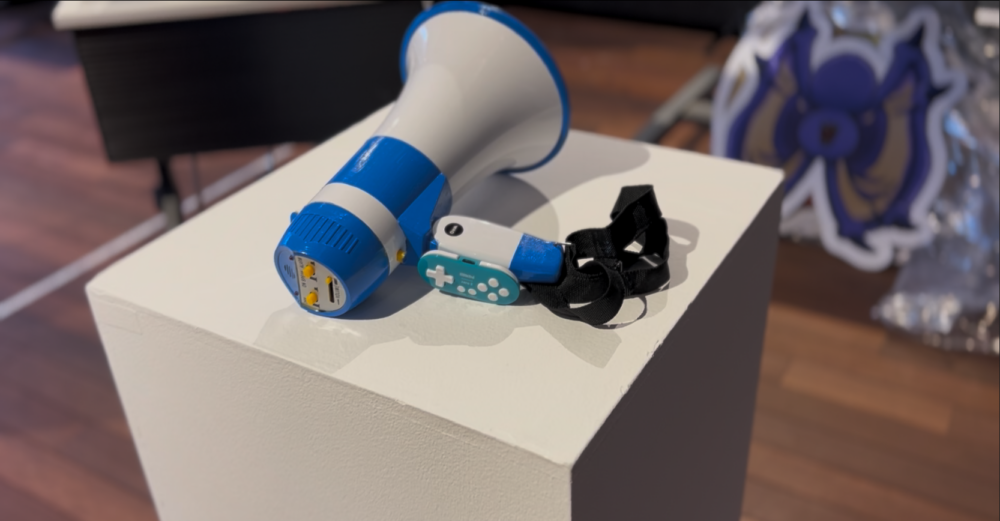

本物の拡声器を持って、そこに向かって声を出すっていう設計になっています。

水野

拡声器の中に音を検知するセンサーを入れていて、更に8BitDoっていう手のひらより小さいコントローラーを拡声器に付けました。主人公の移動と方向転換はそのボタンで、そして攻撃…というか敵を遠ざけるための声は、拡声器の中のマイクが拾ってくれるって感じで、ゲームの中のキャラクターとプレイヤーがほとんど同じ動きができるようになっているので、その声を出したときの体験デザインみたいなのがより強く受け取れるようになっています。

村上

表現で工夫したポイントは?

小林

私は敵が登場するムービーを作ったんですけど、マップが割と広いので、最初のムービーの時点で自分が追いかけるべき敵がどの位置に移動したのかがわかるようにカメラワークや演出を工夫しました。

敵が現れたとき、そのキャラクターが一瞬驚いてから走り去るようなお芝居を入れることで、プレイヤーが追いかけたくなるような感じにしました。

水野

小林さんが映像の授業や3DCGの授業をとっていて、あと趣味の映画もなかなかマニアックなものをたくさん観ているので、映像演出に関してはなかなか面白いのができてるんじゃないかと思います。

村上

絵のタッチを含めて、ベタな演出が完全に80年代のノリなんだよね。多分、ばしこが昔から観てきたB級映画の影響とか、状況をわかりやすく伝える演出を参考にしたからだと思う。

水野

そうですね、もう小林節全開なので、これをプログラムでどこまで拾えるかみたいなのはちょっと頑張りました。

小林

ゲーム内で登場する敵のキャラクターたちは全て耳をモチーフにデザインしていて、プレイヤーが「この敵は声を当てて攻撃するんだ!」と想像できるように工夫しました。ただ耳をそのままデザインに使うのではなくて、キャラクターとして存在させるために色んなものを参考にして、ホラーではないのでコミカルな印象を受けてもらえるようにデフォルメしたりしながら作っていきました。結果、かわいい!耳だ!そういうことね!という声を聞くことができたので、ゲームのキャラクターとして良いものが作れたのではないかと思います。

小林

キャラクターデザインは私が好き勝手にやったので(笑)、プログラミングでその動きがそのキャラクターに合うように作ってくれて、「すげー、何とかなるもんだな」って感じですね。

水野

本職のプログラマーはもっと凄いんだろうな(笑)

小林

本職のデザイナーももっと凄いんだろうな(笑)

村上

ここの二人は、普段から話す内容が全部具体的だから、お互いに的確にイメージを出し合えてる感じがするね。曖昧なものの言い方をしないから仕事はしやすいんじゃないかな。

水野

私は曖昧な言い方ができないタイプなんで、抽象度の高い話をされると「それはつまり、どういうことですか?」って言っちゃいます。

小林

私は何か例えるものがないと想像しにくいタイプなので、例えばこの映画とこの漫画とか具体例を出すようにしてます。

水野

「まるで朝日のような」とかそういう例えじゃなくて、ちゃんとこの映画のこのシーンのような感じです、って全部具体例を出してくるからわかりやすいです。

村上

ただ実際の開発現場に行くと抽象的な指示を出す人が多いから、相手の意図を読み解く力が必要になるね。「エエ感じでお願い」とか、「なんかイヤ」とか。それに対して、イヤっていうのは一体どういうことかを考えて、パラメーターの8を6に変えたらこうなるのでイヤじゃなくなりますね、みたいな感じで具体的なやり取りに変換しなきゃいけないね。

水野

プレイヤーからしたら、「このゲームなんかイヤ」「なんかいいな」くらいしか言わないだろうから、やっぱり抽象から拾って具体的なものに変えていく力は必要なんだろうなって思いますね。

村上

ゲームのことで他にアピールしておきたいことはある?

小林

とりあえずのど飴持参で大声を出してほしいな(笑)

水野

RTAとかもやってほしいですね、声が続く限り(笑)

肺活量そのものがゲーム性に関わってくるから、息を吸うタイミングとかも見極めて遊ぶ必要がありますね。

小林

声を出さないヤツらに人権はないっていうゲームです(笑)

村上

この前トランプ大統領就任のニュースを見てたんだけど、宣言する内容を色々聞いてて正直「無茶苦茶言っとんな」って思ったわけ。でも、日本人って声を出さずに黙って聞いて相手の顔色を伺うばっかりでSNSで匿名の声を上げる場面が目立つし、逆にトランプすごいなと。

小林

そんな時代の、声を上げない日本人に対する社会風刺として描きました。

水野

そうですね、もうちょっと声出してもいいんじゃない?って思いますね。

村上

じゃあ最後に、二人はどんな思いでゲームを作ってる?

水野

作りたいとか絵を描きたいということじゃなくて、ちゃんと遊んでもらうためにどうしようみたいな。まあその狭間で自分の好きなものを詰め込めればいいんですけど。こういう体験をさせたいから、じゃあこうしていこうみたいな考え方で作ってますね。

小林

大抵は自分の実体験だったりそこで出てきた感情が制作の動機だったりするので、それをプレイヤーの人にも同じような気持ちになってほしいっていう感じで作ってます。それさえしっかり表現できていれば、ストーリーとかビジュアルは正直後付けでなんとかなるので。とりあえずこのゲームプレイを通してどういう気持ちになってもらうかを考えてますね。

村上

では卒業後はゲーム業界で活躍することになりますが、ぜひ面白いゲームを作って世の中を騒がせてください。