- 2025年2月15日

- イベント

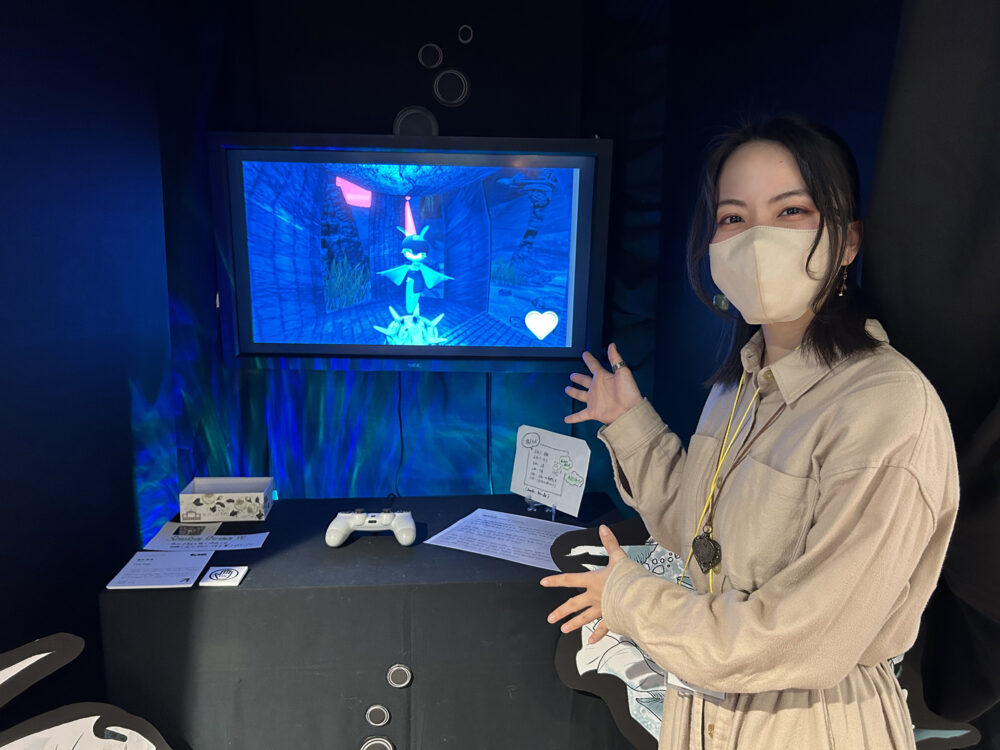

ゼミ通ヒーローズVol.72 藤井果凜の卒業制作作品『Tiny Flap』について語るの巻

※「ゼミ通ヒーローズ」とは、京都芸術大学キャラクターデザイン学科ゲームゼミの学生の研究や取り組みについてピックアップし、担当教員村上との対談形式で綴る少々マニアックなブログ記事となっています。

村上

今回は卒業制作展で「Tiny Flap」を制作した藤井果凜(以下藤井)にインタビューしたいと思います。この作品は、今年の「村上賞」にも選んだ作品となっており、企画から完成までのプロセスとしてとてもよく考えられているので、その舞台裏について触れていきたいと思います。

藤井

キャラクターデザイン学科のゲームゼミに所属しています、藤井果凜と申します。

私が作ったゲームは「三日坊主の脳の仕組み」をモチーフにシステムに落とし込んだアクションゲームとなります。

村上

三日坊主をシステムに落とし込むって、なかなか難しいことに挑戦したね。

藤井

そうですね、「こういう自分になりたい」って目標を掲げても、やっぱり今日はもういいかなとか、これぐらいでいいかなって、妥協してしまうことがあって、もうそこから継続が難しくなるのが三日坊主に陥りやすい仕組みかなと思うんです。

それに、続けたいと思ったのに続けられなかったと悩んでしまう人もいると思うんです。実際私もそうでしたし。それって真面目な人でもそうなるし、どんな人でも一度は経験してるっていうことは、その人自身が悪いんじゃなくて、他に理由があるんじゃないかと思って、それを調べたのがゲーム作りのきっかけになります。

その結果、三日坊主は決して怠惰なのではなくて脳の仕組みによるものだと発見したので、それをみんなに伝えられたらいいなと思ってゲームを作り始めました。

村上

簡単に言うと、誰が何をするゲーム?

藤井

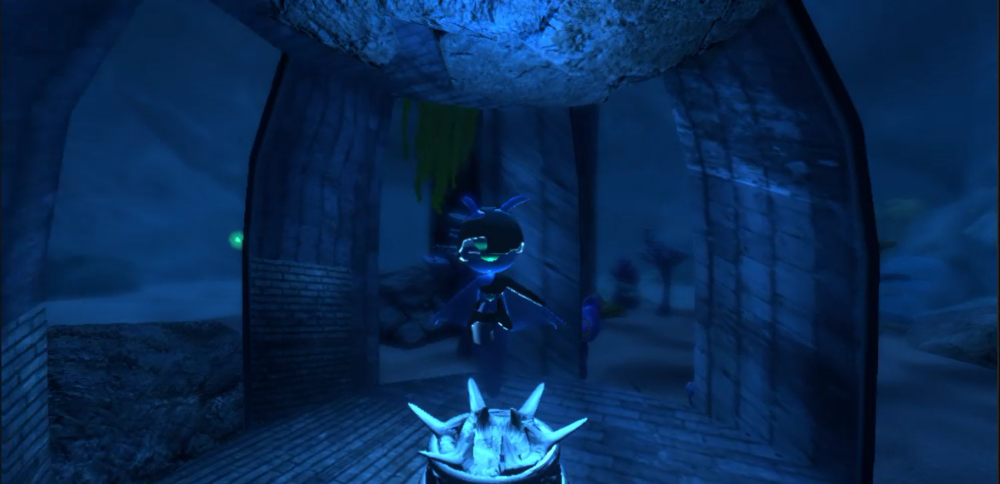

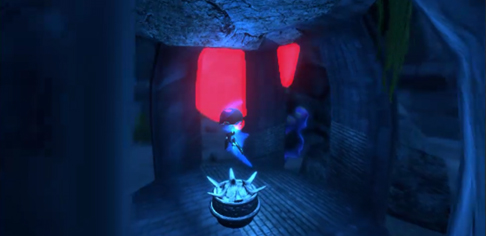

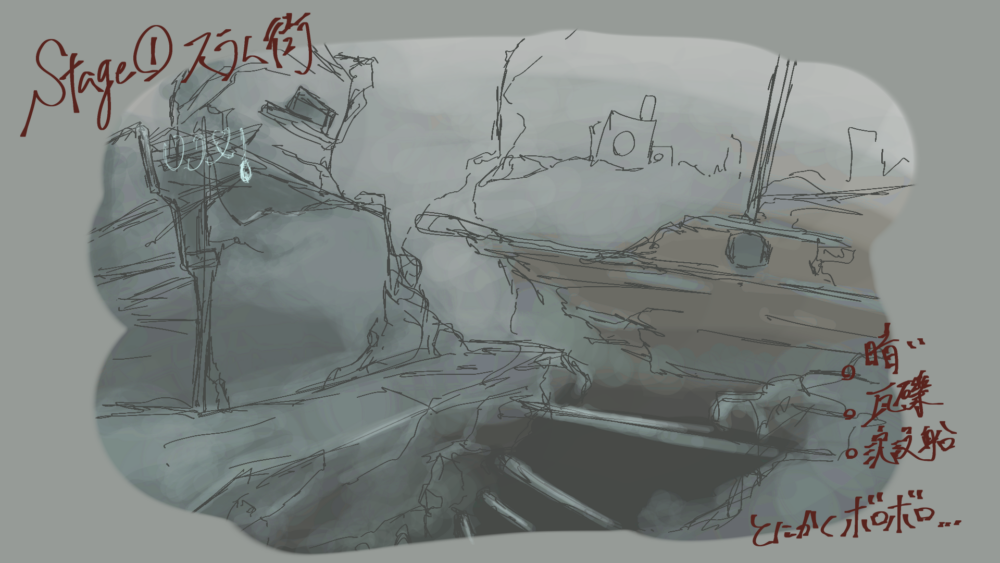

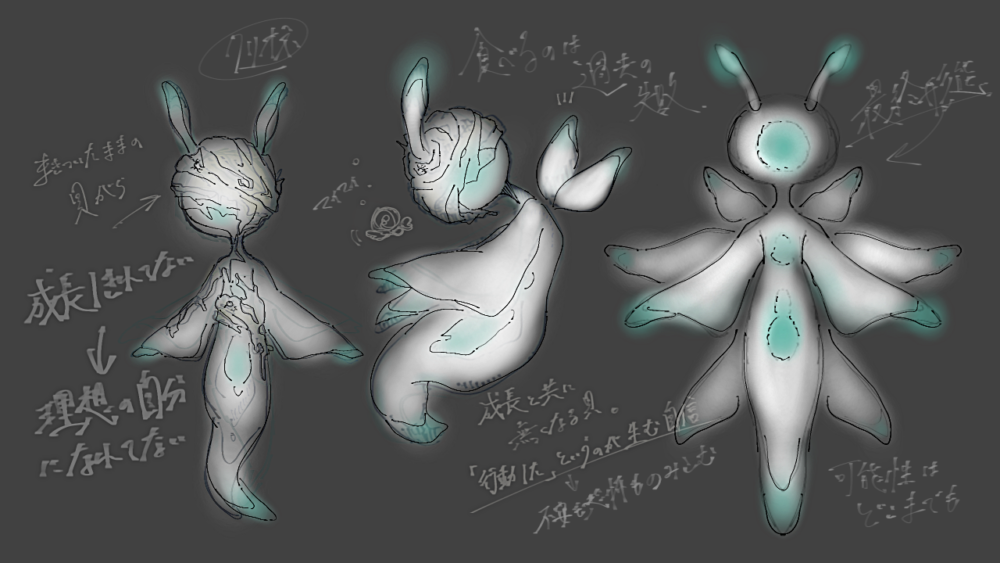

その脳内の動きを深海に例えて、そこで主人公のクリオネが敵にバレずにステージを進んでいくという内容に置き換えて表現してみました。

脳は急激な変化があったとき、元に戻さなきゃ!ってなるんです。新しいことを始めようとすると拒絶反応を起こしてしまうから、三日で終わってしまうんですね。でも、脳にバレないように、ゆっくりゆっくり、少しずつ変化を加えていけば脳をだますことができて、ゲーム内でも先へ進むことができるようになります。

村上

それで、スニークアクション的に敵にバレないように進む展開になってるのね。

藤井

はい、これは三日坊主のモチーフから得たキャラクターデザインで、敵も主人公と同じクリオネの姿をしています。敵に見つかるとスタート地点に戻されてしまうんですけど、これは脳にバレて元の姿に戻される仕組みと同じ意味合いですね。

藤井

自分を変えたいとか新しいことを始めたいときって、自分に対してあまり良いイメージを持てていない状態だと思うんです。あの人みたいになりたいなぁとか、ワクワクする気持ちよりも、「なんで自分はこうなんだろう」っていう劣等感があるから、そんなどん底の気持ちを表したかったので、ゲームの舞台を深海の底っていう設定にしています。

村上

キャラクターデザインの掘り下げ方が素晴らしい!

じゃあ、このゲームの面白いポイントとは?

藤井

マップの中を、赤いライトを灯した敵が徘徊してるんですよ。見つかるとダメなので、岩陰に隠れたり壺の中に隠れたりと、ステージを利用して敵の目をかいくぐっていきます。

ゲームの目的は、マップ内に散らばる「光」を集めることです。敵の赤い光に見つからないように警戒しながら集めていくので、敵が忍び寄ってくるハラハラ感が面白いポイントになっています。

村上

キャラデのゲーム作りって、何が特徴だと思う?

藤井

キャラクターデザイン学科のゲーム作りは、単に面白いから作るのではなくて、何を表現してプレイヤーに何を思ってもらいたいのかっていうゲームデザインの思考をすごい大事にしていると思います。

今回の私の作品でいうと、面白いと感じてくれるかは微妙ですけど、三日坊主になったとき、それは脳が邪魔してるだけであって決してあなたが怠惰ってわけじゃないから、人は誰でも変われるんだよっていうシリアスなメッセージをモチーフにしてゲームを作っています。じゃあ今度は、それを伝えるのはどういうキャラクターなんだろう?とかどういうシステムが必要なんだろうって考えていきます。

村上

ゲームでしか味わえない面白さって何だと思う?

藤井

「鑑賞する」アートに加えて、見るだけじゃなくて、体験することで実際にそのキャラクターになれるからこそ知ることができる没入感…ですかね。それが味わえるからこそ制作者の作りたいものや伝えたいことを身近に触れられる気がします。